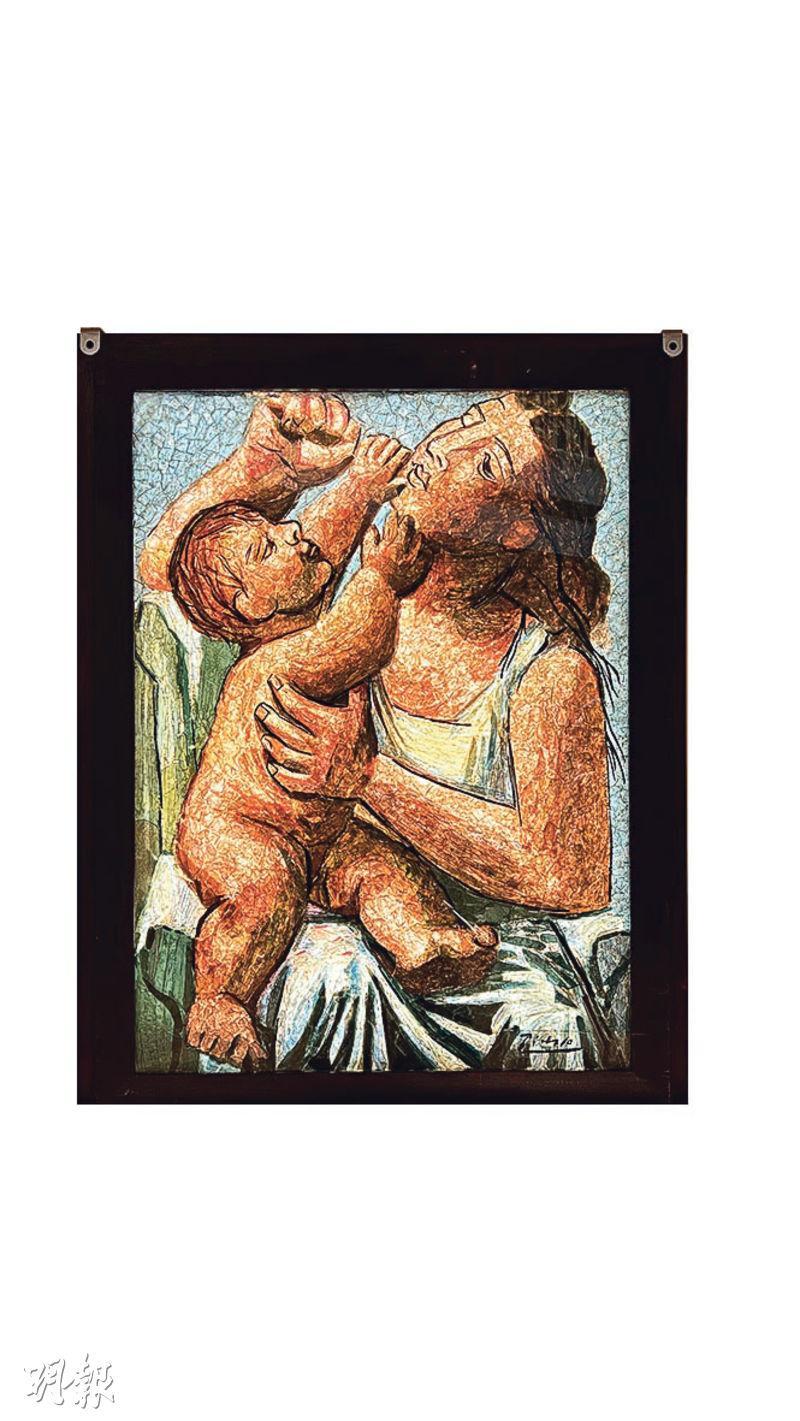

【明報專訊】玻璃畫讓人聯想到歐洲教堂的彩繪玻璃(stained glass)窗,把各種染色的玻璃切割成所需的形狀,鑲嵌在鉛窗之中。近日在香港大學美術博物館舉行的畢加索玻璃畫展覽,則是展出畢加索利用一種名為gemmail的玻璃畫,跳脫彩繪玻璃的平面構圖,透過疊堆、拼貼構建立體層次的藝術品。館長(教育)張寶儀(Elena)受訪時說:「工匠精巧地使用不同大小粗幼的玻璃片組裝,並模仿畢加索原畫的筆觸。通過玻璃畫背後的燈箱強調作品的細節,呈現出豐富的肌理。」光線恍如躍動在玻璃半透明的色彩間,在靜態中以另一種風貌呈現油畫原作無法比擬的動感。

光線穿透 如彩色寶石

今年為畢加索(1881-1973)逝世50周年,港大的展覽展出19幅畢加索玻璃畫作,分別置於港大馮平山樓一二樓的迴廊上,日光沿着樓頂的中央天窗灑落,折射於大小迥異、粗獷與玲瓏相間的彩色玻璃片,顯得格外澄明,與畫框背後的LED燈光裝置映照出如寶石的通透色澤。不少參觀者拍照留影,但非易事,燈箱不致眩目,但總搶走相中的光影平衡,因陽光與燈光兩種光線交織,觀看時得挪動身體,趨前靠後、在左中右徘徊感受光線在玻璃這素材產生的變化。因為玻璃畫就如彩繪玻璃,本身帶有兩種直接的動態現象:一是源於光的物理特質,不同光線水平、方向、強度的組合產生各種變化,也因地點是否有自然光源而為觀賞帶來更多可變因素,而馮平山樓的天窗正好令觀賞角度更豐富;二是視覺上適應光線的過程,除了移動身體觀細光的物理變化,眼球自然地為了適應光線保持某方向或水平,是種不自覺、有機的動態因素。Elena也強調現場觀賞這種藝術形式的重要,「如寶石般具透明度的彩色玻璃,在燈箱光線的配合下熠熠生輝,其顏色的活潑多變是圖片和影片均無法完美呈現的,需要以肉眼親自欣賞」。

立體黏貼非平面鑲嵌

畢加索接觸到gemmail後,以「A new art is born」(一種新藝術的誕生)來形容這種媒介。玻璃畫「gemmail」(複數為gemmaux)是結合兩個法文字詞——gemme(寶石)與émail(英文為enamel ,用於瓷器的琺瑯彩,又稱瓷釉),意即「琺瑯寶石」。Elena解釋與過往一般建築物的彩繪玻璃窗不同,gemmaux並非由單層玻璃配以金屬支架組合而成,而是由彩色玻璃碎片層疊成畫。透過玻璃畫工匠巧手,把不同形狀、輪廓的有色玻璃在一片透明玻璃上組裝和搭配,堆疊拼湊成想要的圖像後,烘至玻璃塊軟化與琺瑯彩料黏附在一起,溫度的掌握較一般玻璃製作困難,燒製玻璃可以高溫塑形,製作玻璃畫則相反,烘烤只是為了定形,太高的溫度不單會破壞組裝好的構圖形狀,也會影響彩色玻璃中原本用於染色的各種金屬氧化物(metallic oxides),或產生不同的化學反應,因此這過程只能用低溫進行。例如展品中《梳頭的女人或梳頭的裸女》(1954-1957),臨仿現收藏於現代藝術博物館(紐約)的《梳髮的女人》,肉眼可觀察到玻璃碎片熔解的狀况,相對畢加索較早試作的作品來得高溫,由早期大塊的有色玻璃片做出較平面的效果,過渡至深沉底色的細碎顆粒,以及淺色邊緣較圓潤、貌似啫喱狀的凹凸立體效果。

物理學家簡化作畫流程

彩繪玻璃技術至12至13世紀初發展成熟,如大型彩繪玻璃窗在中世紀晚期已製作得十分精緻。當時製作玻璃片是先把燒紅的玻璃吹成球狀,塑形成圓柱體趁熱再壓平,冷卻期間仍處於柔韌狀態時切割成玻璃薄片及鎅出所需形狀。也因玻璃特性的局限,使每塊玻璃只能染成一種顏色,要像七巧板般由單一色塊組合出圖像。正因本身的形態較單一,加上技法上難以超越,使這工藝在藝術上步向衰落。而gemmail玻璃畫是法國藝術家Jean Crotti(1870-1958),在1930年代創作的藝術方式。Crotti提出構思,在其鄰居、物理學家Emanuel Malherbe-Navarre,以及他兩名同為物理學家的兒子Christian與Roger的協助下,解決技術上的問題,成功以透明物料黏合玻璃來保持色彩,並製作燈箱輔助,簡化作畫流程。

在1950年初,Malherbe家族成立工作室繼續發展這工藝,至1950年代中期發展趨向成熟。工作室以專業的製作流程製作:燈箱上先置着一大片玻璃片,工匠把不同顏色、厚度和形狀大小的玻璃碎片分層疊上,透過燈光觀察色調和構圖,並用透明膠水暫時黏合,給藝術家檢查並簽名後,放進乾燥窯去除原本的膠水,再浸泡於特別調配的透明琺瑯彩,置窯中慢慢地升溫熔化至玻璃碎片相互附着,而冷卻時也是緩慢降溫,避免作品損壞。成品鑲嵌在木框中,一方面用作支撐玻璃畫,另一方面木框後方提供足夠的照明空間。

延續立體抽象風格

這技法與畢加索在繪畫中呈現的立體主義解構形式不謀而合,Elena表示:「畢加索認為這種利用光線來創作的藝術技巧富有現代感,並使他的立體主義作品得以昇華。」甚為多產的畢加索作品數以萬計,除了油畫、版畫、素描等傳統繪畫形式,畢加索一直追尋不同媒介帶來的各種可能。「儘管畢加索在接觸到玻璃畫時已年逾70歲,但他一直都抱着一份好奇心來探索不同的藝術媒介。」透過好友Jean Cocteau(1889-1963)畢加索接觸到玻璃畫,以及Roger Malherbe-Navarre(1908-2006)的工作室Les Gemmaux de France,畢加索對工匠手藝讚歎不已,因此把自己的重要畫作託付製成玻璃畫。是次展出的19幅玻璃畫作正是由馬爾埃布-納瓦爾的工作室製作的gemmaux,而每幅作品都是一次藝術形式的探索和實驗,故均有其獨特之處。Elena舉例指出,「在2014年本館舉辦的『畢加索陶瓷展』便可見到他如何以瓷器當作畫布,展現其多才多藝及擁有無限想像力的一面」。而是次玻璃畫像展覽,透過作品展示畢加索不受形式規限的創作精神。Elena認為,「這種探索精神使他的立體與抽象風格不斷演變,亦成為他獨特藝術風格不可或缺的一部分」。

143公斤的「畫作」

除了立體主義外,展覽展出畢加索不同藝術風格和時期的作品,包括了表現主義及新古典主義風格。如展品中,畢加索首件署名的玻璃畫作品《坐着的女人或坐在藤椅上的女人》,繪畫的朵拉.瑪爾,以及《瑪麗-泰瑞莎.華特肖像》所繪畫的瑪麗-泰瑞莎.華特均為其靈感女神。這兩幅作品呈現畢加索著名的立體主義特色,Elena介紹部分展品可見畢加索帶有「非洲時期」的創作特色,「其時畢加索深受非洲部落的藝術和雕塑影響,作品畫面幾乎完全由幾何形狀組成,例如《女人半身像(亞維儂的姑娘畫像習作)》及《持扇的女人》」。

畢加索玻璃畫作鮮被展示,因畫作重量及物料脆弱,要克服運送及展示的重重難關,更顯得是次展覽的可貴。Elena提及,港大展出的作品較早前的置地廣場預展的更大型和更重,「籌備展覽過程中,博物館工作人員需特別留意如何保護易碎的玻璃畫,並安排其懸掛和承重方式」,當中最重的一幅畫作《阿爾及爾的女人》更達143公斤,被安排放置於二樓當眼處。為了讓觀眾更了解玻璃畫與原畫的異同,展品說明配有QR code,可掃描後連結至介紹原畫的網頁,藉比較兩者,留意畢加索在回顧自己不同時期和風格的畫作時,如何以玻璃碎片重新演繹筆觸和色彩。

「巴勃羅.畢加索:玻璃畫像」展覽

日期:即日起至8月27日

地點:香港薄扶林般咸道90號港大美術博物館馮平山樓1樓及2樓