【明報專訊】印裔母親涉焗斃女兒一案已發生兩個多月,回看新聞,除了她是一名正在爭奪撫養權的母親之外,我們似乎什麼都不知道。她是不是迴於崩潰邊緣才看見那尾隨的鬼魂?又是怎樣持續不斷地被壓力擊垮才以為死亡是結束一切的方法?生兒育女不是女人的天職。我們慣把母親之愛視作理所當然,卻忽視了自肚腹長出異物至拉拔一個人成長的龐巨重擔。各界圍聚討論精神健康之際,在灣仔富德樓10樓,恰有一方白盒讓10名基層媽媽放聲說出心底話。孩子扭抱哭鬧、旁人嘲你沒錢不懂教仔、早起鬧鐘響不停……展覽名為「MAMA避靜所」,避靜,避隔那些日復日塞進耳朵的噪音,她們於寧靜之中,重新與自己對話。

壓力以聲音形態出現

在現代社會,家庭主婦往往被看成24小時無休止的照顧者,而職業媽媽若不把家頭細務分判給外傭,就只能三頭六臂般吞忍幾人份的工作量:煮飯洗碗晾衫吸塵拖地接送小朋友上學放學……假如添上婆媳不和或丈夫工時過長之類的失援問題,這張時間表將更為繃緊。大疫尾巴的3月,香港路德會社會服務處在「多職媽媽精神健康狀况」問卷調查中發現,219名受訪者裏,近九成對「媽媽」家庭崗位感精神壓力,七成半曾脾氣暴躁,近四成半感焦慮和情緒低落。明愛葵涌居民互助中心註冊社工李學丹(Race)回述,當初發起「MAMA避靜所」基於同樣觀察。狹擠的四面牆如回音壁,媽媽們的壓力總以一種聲音的形態出現:「尤其是小朋友很容易哭很愛說話,又或者是家裏的洗衣機……」、「有媽媽說,先生的鼻鼾聲令她每晚睡不好,試過搬椅子去廚房睡都不行;由早上忙到晚上已那麼累,卻連休息的空間都沒有,那感覺很絕望。」避靜所三字令人想起避難所。展覽空間固然是一個喻象式的避難地,而其實,這項兩年多的計劃從音樂治療到策展工作坊附隨託兒服務,某程度上真的讓媽媽暫且放下日常種種瑣碎磨難,擁有一隅閒靜時光。

音樂治療與內在自我溝通

就如參展者之一YoHAM媽媽反覆形容,在明愛度過的所有時間都「很放鬆」。訪問那天,把兩個孩子託給姨姨的她,一身碎花襯衫搭着牛仔褲,穿戴妝容着實精心打扮了一番,「所有小朋友都需要多一點關愛,但媽媽首先要關愛自己、對自己好一點 」。音樂治療的核心,正盼望以音樂刺激情緒中樞、記憶認知等大腦領域,讓參與者與內在自我溝通,重建健康身心。YoHAM媽媽印象深刻的環節包括搖晃沙槌,她指,在這個表達一星期情緒的敲擊樂練習裏,一開始總躁亂地搖得飛快,後來隨着沙沙的節奏慢慢放緩,心情變得輕鬆起來。又如,她熱愛唱歌,需挑選代表人生各階段的音樂時,她為創業打拼和專注育兒的時期分別配上Beyond《海闊天空》和滿文軍《懂你》,前者象徵年輕時的自由自在,後者疊合逝世母親的剪影,「我媽媽為人比較矜持,很堅強。我十分十分思念她,她是我照顧小朋友的榜樣」。對比其他媒介,歌曲旋律容易嵌合出召喚記憶的鎖匙,YoHAM媽媽與一己母親的例子恰說明了兩代人透過音樂穿越的共情力量。

忍不住問,唱出《海闊天空》那句「原諒我這一生不羈放縱愛自由」的YoHAM媽媽有沒有後悔過生育孩子?她果斷回答,沒有,「雖然現階段很辛苦,但我覺得小朋友的到來令人生更加圓滿」。在展場自述裏,她說,感到壓力的聲音是SEN (特殊學習需要)5歲哥哥的扭計,而感到放鬆的聲音是兩歲妹妹的歡笑。哀樂無名,盡是兒女。記得上次看展覽,碰巧遇上一名帶着兩姊弟的媽媽觀眾,孩子跑來跑去,她獨自闔眼戴上耳機,聽過YoHAM媽媽的自述後,紅着眼眶對在場的Race說:「很感動。」想起YoHAM媽媽回憶,音樂治療之一的南丫島靜觀旅程中,最大得着不在自己身上而是哥哥喜歡上坐船和玩沙;掀開相簿,只見她指向沙灘上那拖着自己手不肯離開的豆粒孩子,悄悄地笑,說,啊這個是他。「其實這類特殊小朋友只是需要更多關愛更多包容,你攬住他,他就已經好滿足,不會扭計。」這是她在錄音內,說完孩子不受控地踢人拍人而被責罵的搭巴士經歷後,迎來的結語。

10個紙盒 10個故事

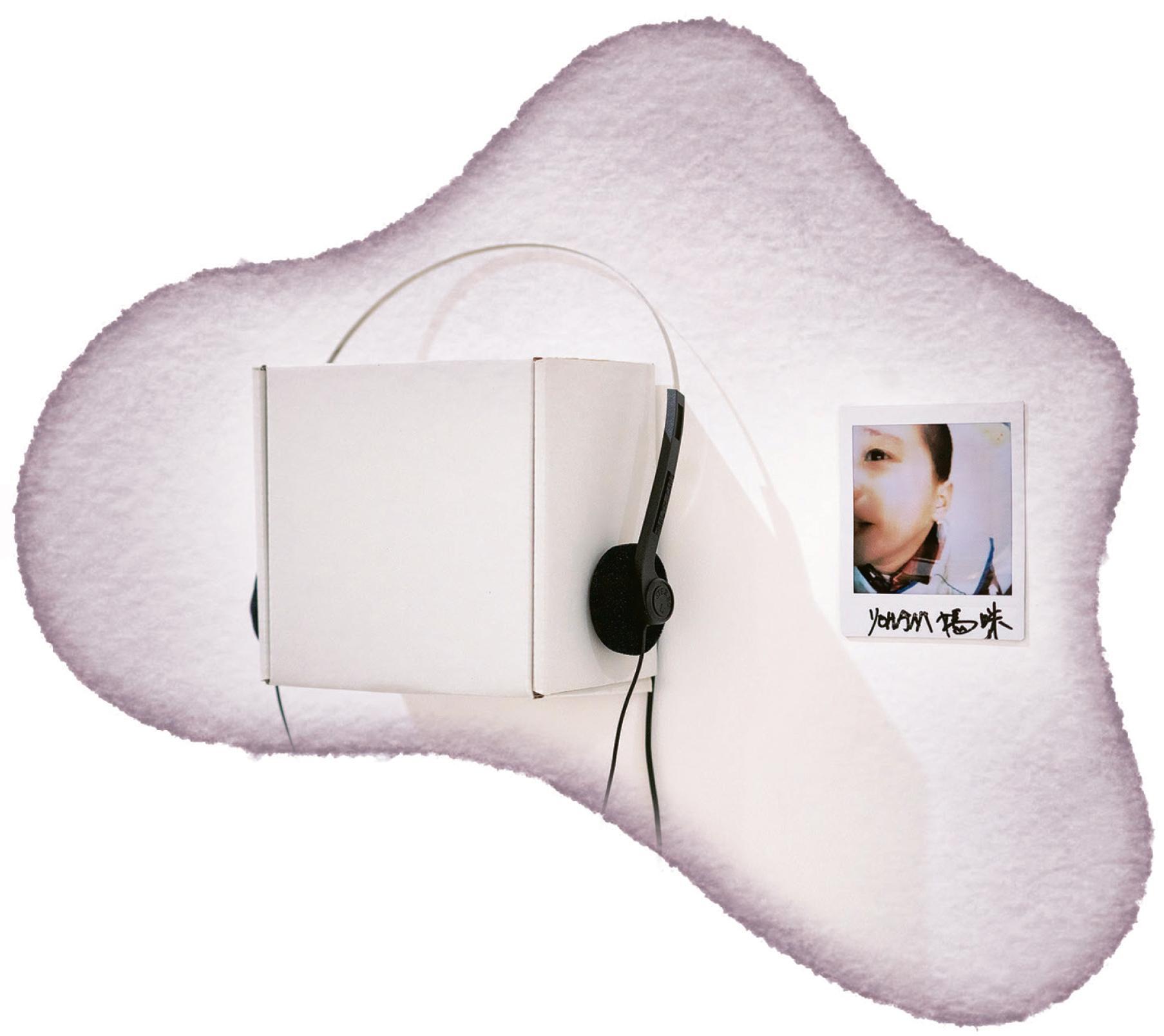

環顧整個白方形展覽場地,以聲音為媒介,佈局簡潔:音源上,有10個被紙盒蓋着的揚聲器(播放讓媽媽們感到壓力或放鬆的聲音)及10副掛耳式耳機(藏着媽媽們親述心聲的獨白);視覺上,則只有10張盒子旁寫上名字的即影即有相片。耐心逐一傾聽,各故事皆響起獨特的記憶點,比如:

•從小到大都害怕早起鬧鐘、一分鐘當兩分鐘用的Tiger Ma Ma——「令我覺得放鬆的聲音是大家樂的音樂,我好享受上學放學後與同學仔媽咪去食早餐或下午茶。」

•被老闆嘮叨生小孩後就不會專心工作的K媽媽——「當我每次聽到六合彩攪珠聲的時候,就覺得人生真的充滿希望,雖然沒有投注,但那首歌往往令人精神為之一振 。」

•因丈夫鼻鼾聲、鑽牆聲、車聲煩躁到不得了快崩潰的小魔女媽咪——「最開心是去明愛和其他媽媽聊天,開心又傾,不開心又傾,暢所欲言亂七八糟。」

一手一腳策展 呈現自我價值

Ma Ma、媽媽、媽咪,回看才發覺她們連稱呼也自覺地綑綁着家庭身分。對她們來說,百忙之中騰出湊仔時間參與一系列活動已很不容易,而跨出舒適圈,在外策劃一次藝術展覽更是頗大的挑戰。一九九九藝術空間創辦人吳國璋(Chino)認為,媽媽們全心投入的積極程度出乎意料 ,他在計劃中主要負責設計展覽藍圖和實地佈展,「我準備好裝置後,其他如排列次序、聲盒水平、聲音大小等全由她們討論決定。當然擔心有機會出錯,但她們的決定很自然亦順理成章,效果挺理想的」。從場外的宣傳海報和文案,到正式踏入場內的展覽經驗,觀眾眼見耳聽到的一切皆攙着媽媽們的集體心思。

或許使內心真正沉靜下來的力量正是自我賦權。沒過分遷就,本職為藝術家的導師把工作坊當成課堂般向一眾媽媽教授策展基本知識,包括:白立方(white cube)作為典型展示空間的原因、準備一次展覽的常規流程和裝置技術等。當她們把這份理解一手一腳地應用並製作出連專業人士也首肯的成品時,自信心和成就感隨之而來,Race記得,其中一位媽媽把宣傳海報傳給丈夫看時,「他信息回覆寫『我老婆還是可以的』,她覺得原來即使沒有上班,還是有方法讓家人看見自己的價值 」。

刷新社區藝術想像

自撫平心靈的恬然安靜出發,排除雜音,「MAMA避靜所」延伸開來的是媽媽們向外言說的聲腔。這種引領街坊由下而上地創造的實踐,恰是社區藝術(community arts)的重要元素。與個體戶創作不同,社區藝術牽連的持份者更廣更雜,如「MAMA避靜所」的中心人物是基層媽媽,一圈圈擴開去的先是互助中心的託兒人手和社工主任,繼而是音樂治療導師、藝術家導師、策展人,以及協調各方的統籌中介——創意點匯有限公司執行主任鍾俊彥(Titus)說,這項計劃不是他和Chino首度交手的社區藝術項目,早在2022年,一九九九藝術空間已挪借白盒為年輕學生舉辦長達半年的策展工作坊。Chino回想,成立這個藝術空間的初衷乃眾聲並行,「我很想它是一個可見的多樣空間,不是偏向一樣東西」,而傳統藝術(fine arts)和社區藝術的分野,其實也非我們所想像般的雲與泥,「聲音(sound)是很fine arts的元素。由一間社區中心主動選擇它作為媒介,而主題又是那麼社區性的時候,我覺得兩者的火花可以很大」。

噪音(noise)、實驗音樂(experimental music)、聲音雕塑(sound sculpture)……作為當代藝術的材料,波長振盪的表意可以極為抽象複雜。Race笑指,媽媽們起初也很疑惑:究竟用聲音擺展覽可行嗎?沒東西看會不會很無聊?「她們上第一堂時,應該想像不到今天會走到這個位置。」Titus插嘴,大家禁不住就哄笑起來。這種笑,或是因為「MAMA避靜所」的成品意外刷新了各人對社區藝術的想像,原來一場由基層媽媽主導且幾近純聲音的展覽,可以這樣淨潔、有力,蘊滿同理想像。以藝術之眼介入社福議題蔚為常態,近年,社交平台時不時彈出本地藝術家與某某非牟利機構合作的宣傳圖文。相對直截滿足眼球的視覺藝術,僅讓聲音循環播放或交錯流動的聽覺藝術,乃一種對參展方和觀眾要求較高的表達形式。以這次計劃為試石,明愛葵涌居民互助中心項目主管李紹勤(Kelvin)預告,未來將開展一個5年項目,音樂治療將繼續納入支援的一部分,「託管兒童或針對照顧者的資源總不足夠,但我覺得對整個社會來說,更多元化一些的服務是重要的」。情緒黑洞前方,我們需要的可能不是藥罐醫囑,而是在上方一網撈起彼此的話聲連結。