【明報專訊】你心目中的樂園是怎樣的?色彩繽紛的燈光,表演雜耍用的呼啦圈和拋接球,形態各異的發聲裝置……踏入「像是樂園」展覽,這裏的一切都在嘗試讓觀眾思考這個問題。第56屆金馬獎獲最佳紀錄片提名的《戲棚》導演卓翔,聯同音響工作者及環境錄音師簡僖進、呼拉圈藝術家許傲群和其他藝術家,帶領參加者完成從工作坊到展覽和演出的集體創作。3組參加者用不同媒介,在城市中找尋自己心中的樂園。

「像是樂園」計劃一共分為記憶、聲音及身體3組,從2022年開始招募參加者,由各自領域的藝術家帶領參加者完成工作坊後,再展出參加者的作品。卓翔與跨媒體藝術家葉奕蕾一同策劃了記憶部分的工作坊。在展覽現場,觀眾可以在一個黑暗的小房間隨機聆聽一段錄音,錄音中是參加者以第一身或者第三身訴說的故事。在工作坊裏,參加者在講述自己的記憶後需要交給另一個人去演繹、錄音,以不同視角述說記憶。卓翔表示,整個工作坊的主題就是想通過角色扮演的形式,讓參加者跳出自己的視角,代入別人的世界,再從他人的講述中重新理解自己的故事。

記憶部分的參加者年齡限制在18至25歲以及65歲或以上。卓翔認為年輕人大都是剛剛進入社會,而長者已經歷完社會,與社會開始有距離。兩組參加者的成長背景及所經歷的香港社會環境都不同,希望通過計劃去探尋他們可以產生什麼不同的故事。為了讓參加者在短時間內認識彼此,他們在參加者見面時,沒有安排自我介紹環節,只給每人一個編號就開始交流。參加者不知道對方身分背景,就不會為對方加上標籤,「反而令到大家更容易去分享」。卓翔認為,最有趣的是觀察參加者選擇自己記憶的演繹者時的考量,可能是性格相似,可能是有相同經歷。

聽覺玩具分享幻想

簡僖進參與的聲音組,則是先由他帶領參加者收集街道上的不同聲音,再由媒體藝術家研究員馮俊彥引導他們製作獨一無二的聲音容器。簡僖進說:「樂園這兩個字我們好像一聽就知道是什麼,但是再問深一層到底是什麼呢?又好像很抽象。」他認為這個問題沒有答案,而整個計劃就是尋找答案的過程。計劃的名字「像是樂園」就揭示了「樂園」只是一個比喻和想像,參加者在街道上加入自己的幻想來觀察,就像置身在樂園中。

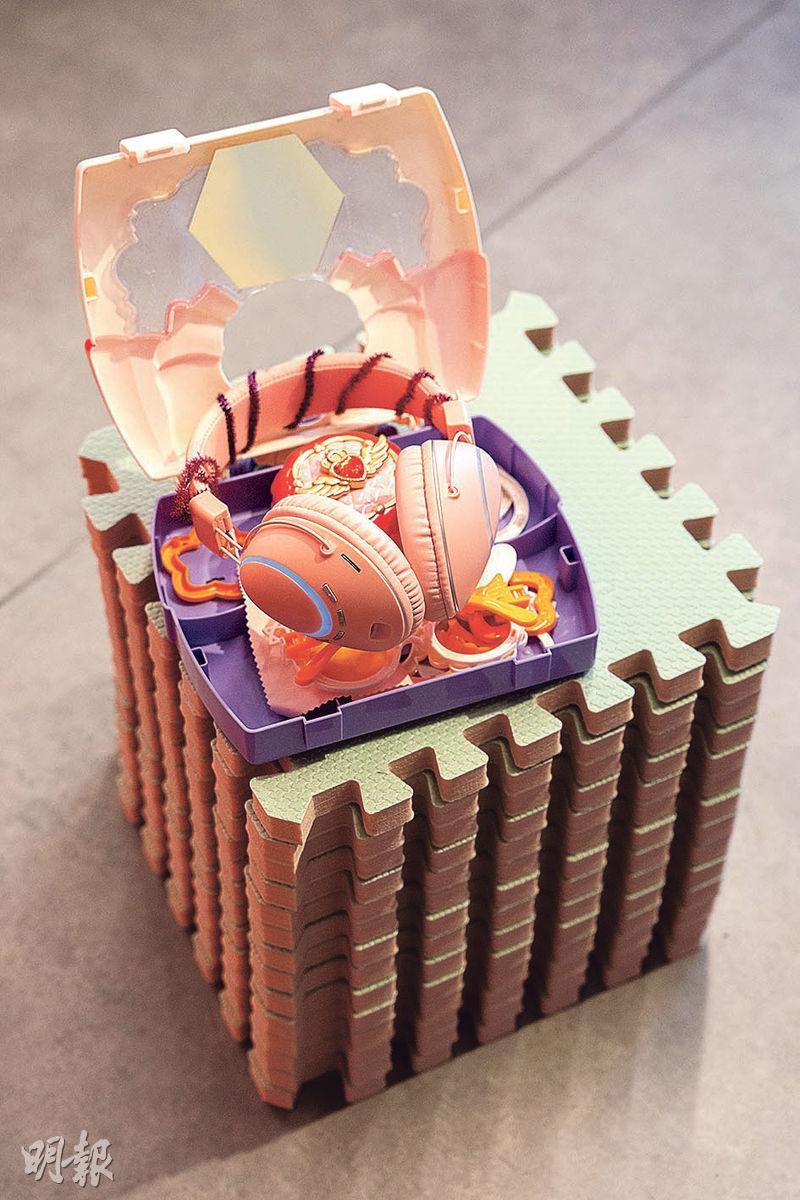

他帶領參加者以田野錄音(field recording)的方式,離開錄音室,收錄城市中現有的聲音。完成錄音後,參加者再設計一個擴音器,承載自己選擇的聲音。他們需要忘記固有的喇叭形象,發揮想像力。沒有扇葉的風扇、玩具盒、水管等,都可以是擴音器。由尋找聲音到設計聲音裝置,整個過程都是參加者自己去想像和創作。他發現每個人都會有自己想表達的聲音,有自己聽覺上的樂園,通過裝置設計呈現在這個展覽之中。他覺得整個過程很自由開心,就像在做玩具一樣。這個玩具可以是做給別人玩的,或者自己在做的過程中已經是在玩玩具了。

街頭雜耍重新認識城市

許傲群以雜耍的形式帶領參加者探索城市,尋找身體樂園。她與雜耍藝術家黃浩然、水晶球雜耍藝術家何浩暘一同在工作坊教授參加者雜耍技巧,再到街道上以第一視角的鏡頭拍攝參加者玩雜耍的場景。她認為樂園可以是一種感受、過去的經歷和想像,而展覽提供的是抽象的媒介,不用很實質表現出來。有趣的是,當參加者尋找樂園時,有人卻找平時自己「頂唔順」的地方。就像有參加者選擇在街市中玩雜耍,參加者可以通過幻想把不喜歡的地方轉化為樂園。如果無辦法一直身處在最快樂的地方,可否用自己的想像去改變一些東西呢?

「你在街上走着的時候,不會把它當成一個樂園吧?」但是透過雜耍打開身體,就可以找到另一個角度,尋找心中的樂園。例如透過雜耍用的水晶球去觀察城市,就可以看到不同的角度。參加者可以嘗試開放自身與城市和街道的關係,不必框死自己在街上的行為。就像街市也不一定只能買餸,我們都有自由在不影響他人的前提下在街道上做其他事。在街道上尋找身體樂園時,也是重新打開看街道的視角,重新認識感受街道的過程。●

像是樂園

日期:即日至8月26日(逢周日休息)

地點:灣仔港灣道2號香港藝術中心14樓香港歌德學院歌德藝廊及黑盒子