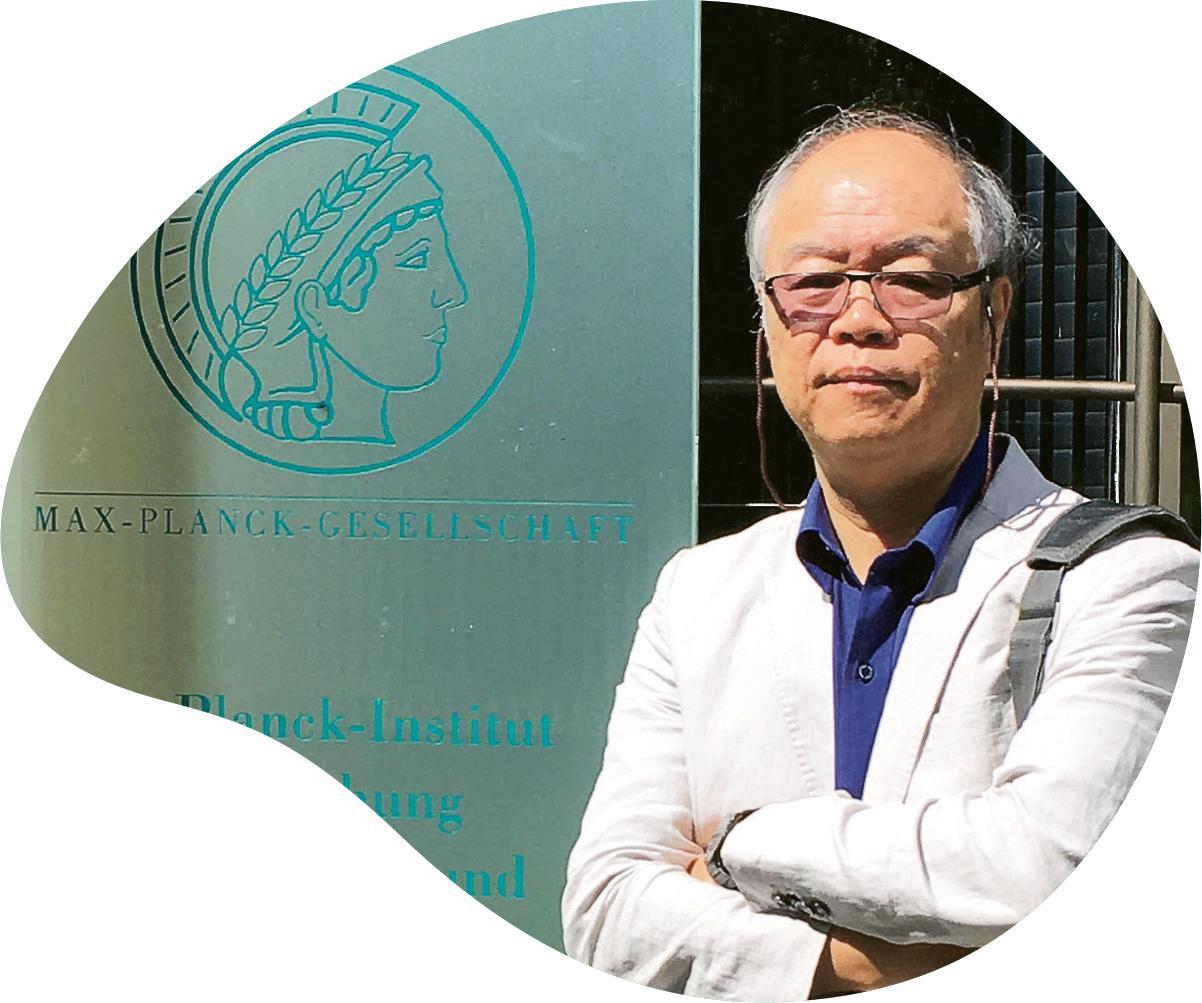

【明報專訊】近來晚上見路邊多了幾個擺滿貢品的香爐或燒街衣的灰燼,又或是平日喝彩聲不絕的球場搭了燈火輝煌的花牌,搖身變成戲棚,便知當下已值鬼月。在香港中文大學歷史系,有一位熱愛研究古代中國鬼的台灣教授,名蒲慕州,問他研究這麽多鬼怕不怕,「哈哈不會啊!就算害怕也不是因為鬼」。

鬼是藝術創作元素

每個人對鬼都不陌生,古往今來,人們早被各類作品中的鬼嚇得習慣了。不可否認的是,鬼向來是藝術創作元素。

台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在香港上映後頗受好評,林柏宏飾演的同志「毛毛」因意外去世化身鬼魂,而許光漢飾演的警察「吳明翰」透過誤打誤撞的冥婚被迫與毛毛在一起,為其調查死亡真相。這是一部「一人一鬼」的電影,也是一部「補充了生者的世界」的電影。蒲慕州說:「融入鬼的影視作品就像古代小說的現代版,這是一個很有趣的現象,在現實世界中人類做不到的一些事情,鬼可以帮忙辦案,已經是人類的共同想象,也是文化積澱,從古代流傳至今,鬼這種東西我們磨滅不掉。」

但從現實角度來看,這部電影中無論是涉及冥婚還是鬼魂,難免會被說是迷信,蒲慕州認為:「如果從無神論角度看,一切都是迷信。信仰是個人主觀心理活動,可以從相信的一個東西中得到解釋,都是信仰。你用主觀去評判他人的主觀是不是迷信,這個概念不一定是正確的,其實沒有意義。」歷史系出身的蒲慕州笑稱:「作為學者,我不討論鬼是否存在,而是從嚴肅角度去講鬼,把它當成文化現象,了解古代中國的鬼隨着時間怎樣變化,對當時社會造成怎樣的文化反應。」

農曆七月 超渡冤死、流浪的鬼

東方人對鬼並不陌生,幾乎所有受到漢字文化影響的國家都視盂蘭節(或中元節)為重要節日。在香港和台灣,盂蘭節是一年一度的盛會,「大家在農曆七月十五日為無主野鬼超渡,即冤死的、流浪的鬼,與每戶人家拜祭祖先所不同的是,無主的鬼屬於整個地區」。講到家鄉的鬼文化,這位教授更是滔滔不絕。同香港一樣,台灣也會在各個社區搭戲棚、唱酬神戲(即神功戲)。修蓋房子也需要繞開農曆七月,「因為很多鬼在外面游動」。除了舉辦鬼節的手法相似,兩地對鬼的重視旗鼓相當,當親人因交通意外去世後,常需要舉行「路祭」,「這是一種招魂術,台灣還會用一面招魂旗幟將靈魂引導至死者家中,以舉辦葬禮」。此外,台灣的政治人物也會有意識地利用老百姓對鬼的信仰,臨近選舉會祭拜陣亡將士墓,「表面上塑造一種與民平等的姿態,但實際上是為了獲得選票」。蒲慕州調侃道。

反觀內地大型城市,常年廢除迷信和推動民主科學的做法,已經令盂蘭節逐漸遠去。「內地興起五四運動時,港台正被外國人掌控,這些傳統文化因此得以保留。」但隨着社會趨向理性發展,會不會令鬼文化遭到扼殺?蒲慕州解釋:「文化這種東西很難真正斷根。如果始終有一批人對鬼文化感興趣,仍有可能借助社會力量繼續發展起來,就像在內地偏遠鄉下,無論當時五四運動的範圍多大,多少還保留了一些傳統。」

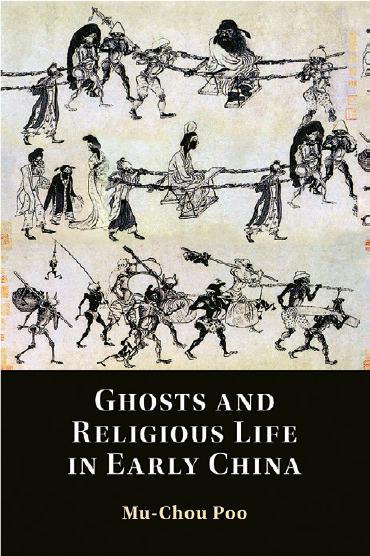

古埃及鬼很安靜

去年蒲慕州出版了Ghosts and Religious Life in Early China,內地出版社今年5月將其翻譯成中文出版。很多人喜歡從鬼片、鬼故事中獲得刺激,但讀者若期望從書中獲得感官上的刺激,恐怕要有些失望,因為這本書的目的在於追溯古人對鬼的思考,而非嚇人。蒲慕州是無神論者,「源於對宗教的好奇,從文化現象的角度研究早期中國的鬼」。談及自己的書,這位作者很隨性地說:「我更想將這本書作為文史資料,希望可以幫助對中國鬼感興趣的讀者思考,進而再發展出一些新的看法。對我來說,它的更大意義是幫助我瞭解古代中國信仰文化,也滿足了我對中國鬼的好奇心。」

古中國鬼跑到人間

蒲慕州本科畢業於台灣大學歷史系,主修中國歷史;於美國約翰霍普金斯大學獲得埃及學博士學位。在某種程度上說,兩國文明都充滿對鬼的想像,但蒲慕州一針見血道出分別:「古埃及的鬼很安靜,不會跑到人間,是在一個完整的體系中,沒有鬼故事;但古中國的鬼則不一樣,它會跑出來的,所以有好多鬼故事。」

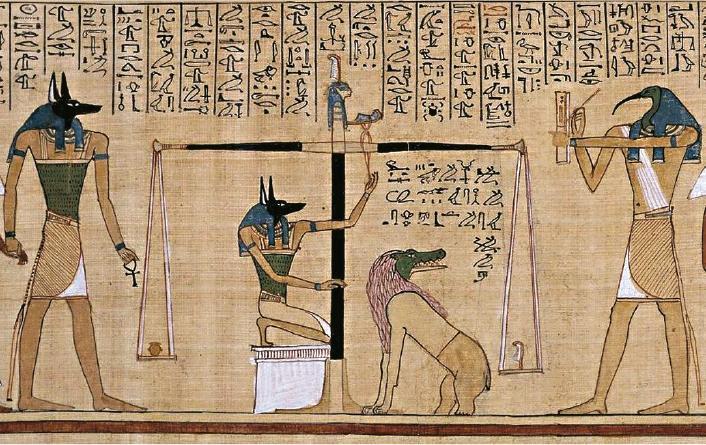

「古埃及人的信仰屬多神教,國家的宗教性很强。同古中國最不一樣的是,古埃及對生死有一致觀念。」古埃及人相信死後要經過審判,看他生前是否有罪過,長着狗頭的墓園之神阿努比斯會將死者的心放在天秤上,另一端則放一根象徵真理的羽毛,只有兩端平衡才可往永生世界,否則那顆心將被在一旁等候的怪獸吃掉,「之後人就不存在了,也不存在死亡這個概念,不過這種情况理論上不會發生」。蒲慕州說:「古埃及人有一個執拗的理想,他們希望每個人在活着的時候都不犯錯,但實際上沒有人可以完全不犯錯。」

但古中國沒有這種刻板的評判標準,人死了不需要經由一個「狗頭神」審判,鬼既不在那天秤旁,也不永遠存在於精神世界,它甚至可以生活在人間,與人互動。「對中國古人而言,鬼無關宗教,它穿梭於生者和死者之間,對死後存在的想像非常接近活人的模式。」

鬼文化在古中國有着悠久歷史,其背後是人類對死亡的自由探討。如蒲慕州所說,古人對死亡沒有統一概論,甚至各個學派的解釋都不同。譬如莊子的宇宙觀,認為人由氣凝結而成,死後會散入宇宙,所以不存在鬼魂概念,也沒有死後世界。

但鬼視無形,聽無聲,為何執著於討論它?蒲慕州認為,鬼是一個普世問題,填補了人類的精神世界。「整個人類文明發展出來以後,一直到現在可能還沒有哪個社會是沒有所謂鬼或靈魂概念的,所有人或許都認為人死後會有另外一種存在形式。」

「騙鬼」、「鬼才信」 人比鬼複雜

「若沒有鬼,世界就不完整。」在《左傳》一些例子中,鬼字和神同義,意味着當代人所理解的從黑暗地底爬出來的恐怖鬼,也可以是自天堂降落下來的神明,人和鬼共同造就了這個世間。那鬼長什麽樣子?雖然沒有人可以證明鬼的存在,但是「古人對鬼的想像差不多就固定在幾個形態」,穿著衣服或赤身裸體、亂髮、人樣……多少讓人想到了貞子,可見無論過了多少年,鬼的形態都沒有太大變化。

災難事件難解釋 嫁禍於鬼

蒲慕州認為:「了解鬼文化最好的方法就是了解人類如何想像鬼。」在古中國,各朝各代都有關於鬼的記載。蒲慕州說,人和鬼的關係通常不是敵對就是和解,有時發生災難性事件,找不到合適解釋,鬼也要背黑鍋。對於鬼,當代人避之唯恐不及、充滿敬畏,鬧鬼的地方更避而遠之。蒲慕州則為鬼申訴:「造成世人最大焦慮的雖然是厲鬼,但(厲鬼的)苦狀得到糾正後,也不再會打擾生者了。」在驚悚類韓劇《惡鬼》中也能見到類似的解釋,一對兄妹常年遭父母虐打,哥哥更在學校遭霸凌跳樓自殺,之後化身厲鬼,待看到父母罪行被揭露、妹妹終獲解救後才安心離去。

從時間來看,古人對鬼的認識逐漸完善。早在先秦時期,對鬼的敘述多是負面,「但鬼的形象變遷和社會變遷緊密相連」。漢末至南北朝時期,因為天下分裂戰亂不斷,反映到文學作品中就產生大量的鬼。六朝時期,志怪文學作品因東漢造紙術的發明迎來大爆發,鬼的形象也更加多樣和充滿人性,出現了善意的、脆弱的鬼,甚至傻鬼,「但其意圖和情感始終都沒有人類複雜」。蒲慕州緊接補充道。

他認為:「鬼世界在某種意義上比人的世界更加理想,鬼也比人類更單純,如果人能活得像鬼一樣沒有顧忌就好了。我們常說『騙鬼』、『鬼才信』,其實就是在說鬼很傻很單純,常常上當。」魏晋時期的《宋定伯捉鬼》講到,宋定伯騙鬼說自己也是鬼,這鬼很善良,建議如果走路勞累可以相互背負,並告訴宋定伯不喜歡人類的唾沫,宋定伯緊記在心,待鬼化為一隻羊的時候朝它吐唾沫,並賣了換錢。

鬼除了頭腦簡單,「還比較直腸子,不會像人類一樣耍心機、講話七轉八彎」。甘肅省天水放馬灘秦墓出土的戰國末期文獻便描述了鬼不喜歡穿衣服、厭惡不潔的祭品和浸泡過肉湯的食物,與當代祭祀注意事項相同的是,鬼還不喜歡假意要做祭拜的人,並希望墓地能被仔細打掃。

宗教傳播 少不了鬼的功勞?

佛教在今天的中國被視為五大宗教之一,但東漢末年,佛教在剛開始傳入中國後受到抵制,「因為完全改變了之前的思維方式,違背祖先崇拜的家庭倫理等」。隨後的「整改方案」照蒲慕州的話說,就是借鬼故事對公衆造成影響,「為了融入古代中國社會,早期佛教文獻大量提及對鬼的崇拜。梁朝慧皎的《高僧傳》更將佛教僧侶塑造成驅鬼專才,通過做法事幫助百姓解決問題」。佛教對鬼的定義也基本遵循了古代著作傳統:鬼等於鬼神,用以指稱靈界;佛教典籍中的「偈」也往往被用作驅鬼咒語。

「對古人來說,信仰宗教的目的是希望解決生活中碰到的鬼怪問題。」佛教將鬼故事作為推廣工具,借此證明具有驅鬼力量,基督教在西方傳播的過程中也採用類似的套路。「基督教推崇一神論,即世間只有一個神明,所以原始的基督教義不存在鬼或煉獄的概念,但是想要在民間得到推廣,需要像佛教一樣攙入民間信仰。」

如何看待人類對鬼的信仰?蒲慕州認為,人的信仰就像情緒一樣是隨時改變的,不會始終保持在一個狀態下。舉例來說,「一個人在生活順風順水的情况下,對鬼的信仰程度可能只是20%,認為靠自己就可以;但當他陷入困境的時候,就開始尋求鬼的保佑,信仰程度可能達到80%至90%」。但第一種情况並不絕對,「愈有錢的人往往愈怕失去他所擁有的,而嚮往長壽的人也不可避免需要祭拜鬼,所以他們的信仰程度可能會從很低升至很高」。