【明報專訊】想吃魚,能不捕撈嗎?世上會否有完全不受污染的食用魚肉?上年初,壽司郎的母公司FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)宣布跟美國細胞培植海鮮公司BlueNalu合作開發細胞培植藍鰭吞拿魚。「食落去個口感當然爭啲,但都有魚嘅味,亦有嗰種入口溶化嘅口感,同真正嘅魚仲有一段距離」,食物及環境衛生諮詢委員會主席、海洋生物專家梁美儀在網上讀到以色列公司Steakholder Foods聯合新加坡養殖漁業商Umami Meats以3D打印技術製作的細胞培植魚扒的食評後憑空想像。細胞培植魚肉未來能替代現有的海上捕撈和水產養殖嗎?

動物細胞培植 「理論上是真肉」

本地細胞培植肉初創公司Avant Meats上年邀請本地廚師烹調他們生產的培植魚扒,當時廚師接受路透社訪問時評價,「我正式煮之前,那塊魚扒很硬,但經烹煮後,它的質感像真的魚一樣,味道也跟一般的魚沒分別」。市面上暫未有細胞培植魚肉出售,批准銷售培植肉的新加坡暫只有培植雞肉供應,梁美儀笑言自己未曾吃過,只能從網上的報道和食評設想。

日本上周四開始排放福島核污水,香港政府亦宣布於同日起禁止日本10個都縣的水產品進口,引起大眾對水產食用安全和供應的關注。4年前,日本連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」(Sushiro)首次於香港插旗,在佐敦設店,開幕時大排長龍,其魚類壽司至今仍受不少港人追捧。壽司郎的母公司F&LC稱為確保海鮮穩定供應,跟BlueNalu開發細胞培植藍鰭吞拿魚。細胞培植魚肉是如何製作呢?

高端技術成本高 有道德爭議

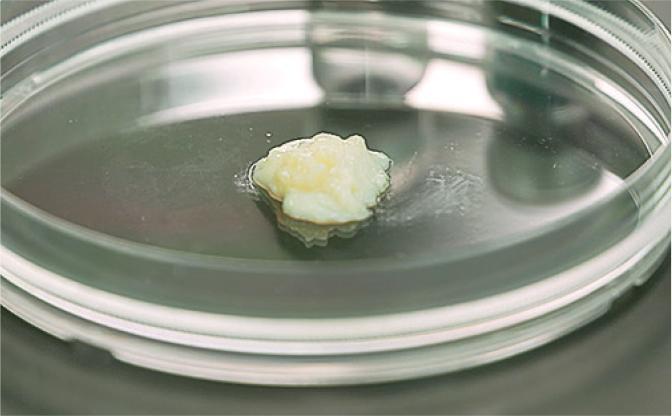

在小小的培養基(culture medium)加一點葡萄糖、加一點胺基酸,再加一點維生素,讓細胞吃好吃飽,多長點肉。植物肉(plant-based meat)聽得多,「細胞培植肉」(clean meat,又稱為實驗室培養肉、試管肉等)到底是什麼?原理是從活體動物抽取肌肉細胞,加入細胞培養液於無菌培養基培植,然後將細胞3D打印成肌肉和脂肪組織,再利用植物提取物(例如海藻酸,alginate)作可食用支架(scaffolding),讓它們黏附成形,或直接將細胞放進生物反應器(bioreactor)量產成肌肉和脂肪組織,「它們的基因跟被提取細胞的動物無異,理論上就是真正的肉」,Avant Meats 聯合創辦人陳解頤稱,「只要個細胞健康的話,一個細胞可增生到幾十噸計」,但只要有微生物掉入儀器,一切便要從頭再來。有足夠的營養,細胞固然繁殖得快,但是3D打印和細胞在生物反應器生長過程均需時,梁美儀暫不太看好培植魚扒的生產效率。

做法聽上去如此熟耳,不正是人造皮膚的原理嗎?製造一塊吃下去便消化掉的肉扒,竟用上如此高端的生物醫學科技,光是成本已經不敢想像。「暫時成本比一般魚肉貴3至5倍」,陳解頤說。原來細胞培養液中最常見的養分來自甚是矜貴的胎牛血清,而胎牛血清取自懷孕母牛,意味要殺死一隻母牛及其胎兒,引起道德爭議。雖然有研究以植物性介質取代,但細胞生長速度終究不敵胎牛血清。Avant Meats仍自行研發植物蛋白質來代替胎牛血清,不過要平衡成本和產量,至今仍是一大難題。

「潔淨」中成長 激素或殘留

說到成本,除了細胞培養液,實驗室的配置也十分講究,細胞須置於可調節溫度的恆溫箱裏,同時要確保容器完全無菌。成長環境穩定,不沾一點塵埃,實驗室培植肉理論上從未被污染,食用安全有保障。不過,為了刺激細胞生長,細胞培養液會加入不同生長因子(growth factor),包括激素,即使細胞經3D打印成肌肉和脂肪組織再製成肉扒後,這些激素仍可能殘留其中,人類進食後或有致癌風險,「至於那些細胞本身會否影響人類健康,仍是未知之數」,梁美儀不敢妄下定論。

成本高昂產量低,為什麼仍要研發細胞培植魚肉?「食物供應鏈非常之脆弱,一個風打埋嚟、一個疫情爆發、海洋污染就咩都無」。陳解頤還記得一年多前的超市搶購潮,本港當時因新冠疫情傳出「禁足令」的流言,市民紛紛湧到超市「補給」,以防禁足後斷糧,可見糧食之珍貴。「糧食危機」一詞成為國際話題,先是肆虐全球的新冠疫情,到仍未結束的俄烏戰爭,還有持續極端天氣,陳說人們意識到「不是有錢便買到食物」,更應探索實驗室培植肉的可能。

水產食品供應遇挑戰

世界人口持續上升,水產食品消費量大幅增加。全球水產食品(不包括藻類)的消費量自1961年以年均3%的速度增長,人口增長率則為1.6%。按人均計算,水產食品消費量已從20世紀60年代的平均9.9公斤增至2020年的20.2公斤;預計2030年水產食品消費總量將提升15%,達到人均21.4公斤。以2017年為例,港人的人均海鮮消費量為66.5公斤,較全球人均約20公斤的海解消費量高出逾兩倍。根據聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)《2022年統計年鑑》,現時全球漁業和水產養殖總產量(不包括藻類)為1.78億噸,若要追趕因人口上升而增加的蛋白質需求,總產量未來幾年要增至2億噸。

全球約90%的魚類資源已被過度捕撈或開發,甚至完全開發,FAO於《2022年世界漁業和水產養殖狀况》報告提及,受過度捕撈和污染等因素影響,漁業資源持續減少,2019年生物可持續水平範圍內的漁業種群比例降至64.6%,比2017年下跌1.2百分點,保障水產食品的長期供應是未來一項挑戰。不少國家為了穩定供應,逐漸發展水產養殖和細胞培植海鮮,冀在不危害海洋生態的情况下,也能吃到口感味道無差別的海產。

暫未能量產 難代捕魚養殖

Avant Meats專門研發培植魚肉和花膠,在本地和新加坡都有實驗室和研發團隊,主要在新加坡生產研發。「新加坡一向行得好前」,梁美儀指當地一向着重創新科技,經多年研究培植肉才建立到國民的口碑和信心,2020年新加坡成為全球第一個批准銷售培植肉的國家。至於本年6月,美國農業部亦批准加州兩間去年已獲食品及藥物管理局的安全認證的企業Upside Foods和Good Meat,銷售國內首批細胞培植肉,不過以目前細胞培植魚肉的研發成果來看,仍未能取代傳統捕撈和水產養殖。

「成本太高,佢(細胞培植肉)用3D打印技術生產係比較慢,產量亦十分依賴bioreactor(生物反應器)的大小」。不過科技日新月異,「假如香港發展細胞培植肉,造就一個新產業,技術突破指日可待」,梁美儀說的新產業是生物工程(Bioengineering)。本地沒有生物工程產業,自然也缺乏相關人才,「我哋試過喺香港請人都搵唔到,請外地人才過嚟成本又好貴,要安排埋住宿」,陳解頤無奈道,故Avant Meats的培植魚肉主要在新加坡生產,香港則是研究細胞培養液的配方。

港企星洲申牌照

目標明年銷售

即使細胞培植魚肉能量產並在港銷售,市民會接受嗎?「說真的,新加坡不算很多人聽過培植肉,是當地政府批准銷售,民眾才慢慢接受」,陳解頤接觸過美國、新加坡、內地和香港的投資者,發現相較其他3個地方,本地對他們技術感興趣的不多,他們正申請在新加坡銷售培植魚肉的牌照,目標最快明年推出市場。

當全球更多國家批准銷售培植肉,大概人們的接受程度會隨之提升,梁美儀抱觀望態度,「我覺得要一步一步研究,如果研究結果正面,又可以量產,便有機會跟政府討論批准本地細胞培植魚肉的食用和銷售的可行性」,甚至以細胞培植技術製作瀕危魚類,例如受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)規管和監察的蘇眉,減少海上捕撈。

雖然細胞培植海鮮可減緩野外捕撈及養殖活體海鮮造成的海洋生態破壞,但動物保護機構「地球共惜」認為細胞培植海鮮生產仍會帶來其他環境影響,包括能源及資源消耗、廢料排放等,故相關企業必須全面評估,並公開所得資訊讓公眾了解和監察。