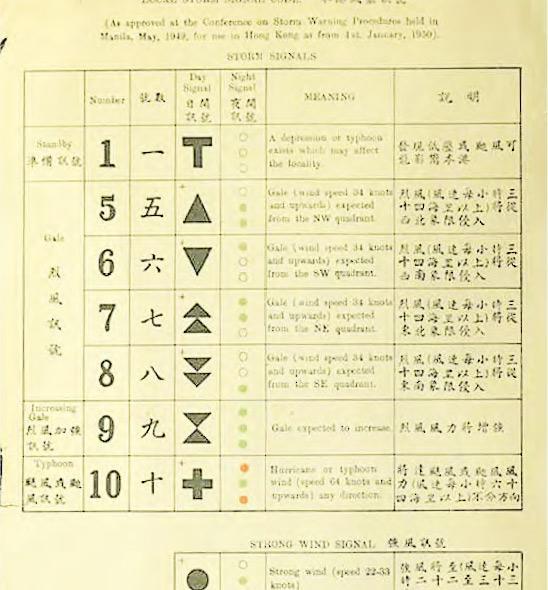

【明報專訊】早前香港天文台署理高級科學主任蔡振榮、科學主任呂旭昇在香港天文台網誌發表一篇名為〈「風炮」的簡史〉的文章,提及在香港正式使用數字熱帶氣旋警告信號系統(1917年)前,如何向航海人士及本港居民發佈熱帶氣旋消息。「其實天文台成立之前,船政廳(海事處前身)已經會用風炮發出熱帶氣旋警報,後來由天文台接手。」蔡振榮說根據資料顯示,當時的風炮位於尖沙嘴水警總部(現1881 Heritage位置),透過發炮次數通知維港兩岸的居民做好防風準備,「1響代表有烈風(相當於8號風球),2響代表有颶風(相當於10號風球),3響代表風向急速轉變(因風眼通過再次進入眼壁的強風範圍)。」不過,由於風炮發出的聲量有限,在1906年發生的丙午風災中未起實際作用,所以自1907年開始改為點燃炸藥,並在向航海人士展示的非本地信號旗杆上掛上一個黑色十字符號;1917年再改為數字熱帶氣旋警告信號系統。

文中又指出根據紀錄,第一次鳴放風炮的時間為1884年8月21日,不過在這次鳴炮時,天文台及蚊尾洲監測站均沒有錄得烈風紀錄,記者笑問是否天文台有紀錄以來第一次颱風誤報?蔡振榮說嚴格來說也算是誤報,不過考慮到當時的預測完全缺乏科技支援,即使是誤報也情有可原。●