【明報專訊】撰寫此文時,十號颶風信號正在生效,風雨交加,高樓戰慄,香港如同一座危城。襲港的颱風年年有,通常雷聲大雨點小,有驚無險,惟此次「蘇拉」是超級強勁、破壞力大。在此,筆者祈願港人出入平安,順利過關。1842年8月29日中英簽訂《南京條約》,「清政府將永久割讓香港島予大英治理」,香港因此成為大英帝國的一部分。英國的報刊及遊客,改變論述香港的視角,試圖建構倫敦與香港之間的中心─邊陲關係。在香港開埠初期及20世紀早期英國人的論述中,颱風頻仍居然是他們對香港的主要想像,而大英帝國在港人遭遇颱風時的作為,更成為英國媒體賦予倫敦在香港這個「遠東殖民地」存在感的重要契機。

香港位處中國華南沿岸,屬於亞熱帶氣候,當北半球的熱帶氣旋在本港以西登陸時,常會形成颱風,一年多次。這一氣候特徵迥異於地處歐洲西部的英國。英國屬於溫帶海洋性氣候,通常沒有颱風的困擾。因此,颱風對港人只是家常便飯,英國人則難免少見多怪,畢竟多數人對颱風只有耳聞,不曾親見,也逐漸成為定義香港的一個特色。

颱風之島

早在大航海時期(15至18世紀),歐洲人在全球殖民擴張中,開始遭遇迥異的氣候地理環境。18世紀以後,對於異域的新奇,以及其氣候和環境對健康的威脅,使得歐洲人開始相信「氣候決定論」,將地理空間差異本質化,並賦予了進化論的時間差序。他們發明了「熱帶」(tropicality)概念,用以稱呼其所征服的殖民地。相對地,英國等一些歐洲國家則稱為「溫帶」(temperate)。在歐洲人締造的殖民體系中,「溫帶」是發展迅速的工業社會,溫和、不走極端,是文明的化身;「熱帶」則是一個原始的田園牧歌,疾病的衍生地,進化遲緩,但為溫帶提供了原材料、勞動力及必不可少的貴金屬。溫帶必須對熱帶調查、控制、改造,俾可保證帝國中心對殖民地邊陲的統治長治久安。「熱帶」亦逐漸與地理氣候脫離,成為歐洲人稱呼歐洲之外地區,強化自身優越感的一種話語,是西方把某些事物界定為文化、政治及經濟上不及歐洲的一種話術。

當「氣候決定論」成為歐洲人認識世界的觀念後,英國人不僅稱呼南亞次大陸這一英國最重要的殖民地為「熱帶」,亦將香港,甚至整個中國納入他們的「熱帶」概念中。為何中國人不如英國人文明?英國人來到香港島後,為何要很長時間才能適應,或始終無法適應?因為氣候不如英國高等。香港與英國在氣候上最大的不同,自然就是每年必至的颱風。其時,因為香港是英國商品進入中國市場的入口,英國書報不斷有來自香港的新聞。當時英國人凡談論香港,常談及氣候。凡英國人無法理解的現象,氣候不同常是最終答案。而香港的颱風,因其為「熱帶」才有的獨特氣候,極具破壞力,常是英國旅行者津津樂道的訪港經歷,亦是英國媒體熱中的話題。因此,英國媒體對每年襲港的颱風,總是不惜筆墨加以報道。

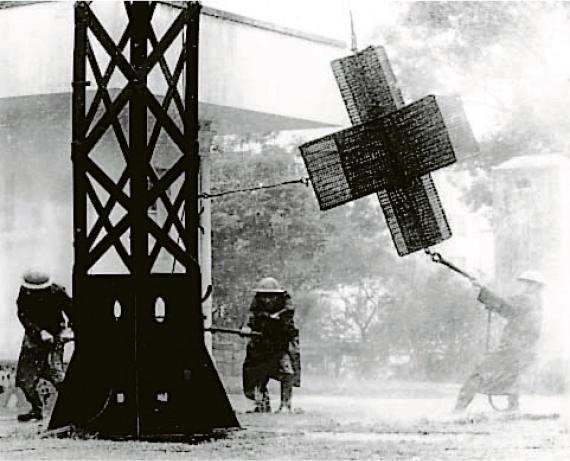

比如1874年9月22日,香港遭遇「甲戌風災」,2000餘人死亡,接近當時香港人口的8%,成為香港有紀錄至今第三多人死亡的風災。多家英國媒體不僅有詳細的報道,如颱風源頭、路徑、可能帶來的破壞,還將此事與其他英屬殖民地所經歷的類似事件比較。透過這類報道,英國媒體不僅幫助英國人建構香港是大英帝國一部分的想像,同時也將其定位為「熱帶」地區,一個在政治、經濟、文化上均落後,亟需英國關愛的殖民地。因為香港在中英貿易佔有重要位置,無法為大英帝國所忽略,有些報刊相信,即使面對摧枯拉朽的強颱風,有了帝國的「關愛」,「香港能承受住一次,甚至兩次的颱風」(Hong Kong can afford a typhoon or two)。

正因為英國媒體總是將香港與颱風勾連,颱風遂成為英國人對香港的主要認知。甚至有英人為了感受颱風威力,特意遠涉重洋,來港探險,感受「熱帶」氣候、殖民地風光。一旦緣慳一面,則引為憾事。

當「颱風」成為專有名詞

熱帶氣旋,今日氣象學上統稱為「tropical cyclone」。19世紀早期的英國,它最少有3個不同名稱,分別是「Hurricane」、「Cyclone」和「Typhoon」。英國媒體使用這3個英文詞彙指代熱帶氣旋時,可替代使用,並未加以區別。然而,在1875年英國海軍發行的指導手冊中,開始區分3個詞彙,將西印度的熱帶氣旋稱為「Hurricanes」,印度洋的稱為「Cyclones」,在中國海上的則稱為「Typhoons」。至晚於1880年代,「Typhoon」(颱風)成為英國媒體上稱呼中國或「遠東」熱帶氣旋的專有名詞,從一個外來的詞彙,逐漸普及開來。

英國官方為何要如此區分?有學者認為,隨着英國等西方列強對中國的侵略逐步加深,通商口岸逐漸增多,中國貿易對大英帝國的重要性急遽提高。為了獲取更多商業利益,英國需要特別研究中國或「遠東」的颱風,保證航行安全。換言之,「Typhoon」成為稱呼香港熱帶氣旋的專有名詞,是大英帝國的利益使然。那麼,「Typhoon」為何叫做颱風呢?其實頗有爭議。有學者認為,「颱」意謂「大」,颱風即為「大風」,亦有學者認為颱風是因為台灣常有大風而得名。無論如何,「Typhoon」來自中文詞彙。一個有意思的現象是,熱帶氣旋通常起源於菲律賓已是當時英國人的常識,菲律賓的塔加祿語(Tagalog)稱其為「baguio」,該稱呼菲律賓人今日仍在使用。然而,無論英國媒體的報道中,還是英國人的遊記,都不採用「baguio」,而是採用「Typhoon」。這一厚此薄彼現象,既表明大英帝國的經濟利益主要在中國,也使得颱風成為英國人眼中的香港標誌、中國沿海地區的特色。

颱風不久亦成為大英帝國主導的氣象學中的一個科學術語。1854年晚清海關總稅務司成立後,除了徵收關稅,更是一個幫助英國人獲得中國社會、文化、政府及貿易相關知識的機構。赫德(Sir Robert Hart)主政期間,海關總稅務司成為收集中國沿海港口氣象資料及燈塔的重要機構,並逐漸改善對颱風的監控及預報的能力。隨着帝國氣象學的建立,香港漁民多年來積累的颱風知識逐漸被邊緣化,甚至淪為某種無知的迷信。在氣象方面,香港亦逐漸被整合進入大英帝國的知識地圖。

讓帝國更團結

颱風是天災,這是常識;不過颱風一旦造成巨大損失,則往往亦是人禍。面對颱風,港英政府的抗災能力並不出色,曾造成香港巨大災難的幾次風災,幾乎都是天災引發的人禍。

1874年的「甲戌風災」之所以造成嚴重人命及財產損失,是因為香港當時沒有專門負責氣象的部門,也沒有人專職警告颱風來臨。為亡羊補牢計,港英政府接受英國皇家學會的建議,成立香港天文台。然而,風災仍是家常便飯。較大的有1906年的「丙午風災」,造成一萬五千人死亡,佔當時總人口32萬中的百分之五,並有1349人失蹤,主要受害者為漁民,也有西方商人舉家駕艇出海遊樂而溺斃,成為香港歷史上最嚴重的天災之一。損失如此巨大的主因,是天文台竟然毫無颱風預警,可謂嚴重失職。這也是為何天文台長事後成為眾矢之的,翌年黯然離開的原因。

1937年的「丁丑風災」亦是香港歷史上最嚴重的災難之一,據稱造成約一萬一千人喪生,死者除了漁民外,主要是居於吐露港小村莊的農民。當時由於技術提高,颱風預警系統已非30年前可比,不過香港社會貧富懸殊,大部分窮人皆為華人。再加上日本發動侵華戰爭,1937年香港的人口已遽增至近101萬,百分之八十居住於九龍與港島,住屋條件極差。而且港英政府制定土地用途法例時,以種族為基礎,如1888年《歐洲區保留條例》(European District Reservation Ordinance)規定港島的維多利亞市周邊禁止華人建屋;1904年在此基礎上通過的《山頂區保留條例》(Peak District Reservation Ordinance),則規定太平山山頂區保留為非華人的居住地。這些有幸居於山頂區的歐洲人自然因為享有特權,免受颱風引起的洪水威脅,無後顧之憂。當然,並非所有歐洲人都足夠富裕,可以住在山頂區,百分之七十的歐洲人住在當時維多利亞市的中環與灣仔,還有九龍,不過居住條件仍較一般華人優越。港英政府旨在實行種族隔離的政策,同時也保護了富人。港督為一些中國富人大開綠燈,允許他們入住太平區,這些少數華人精英亦成為特權階層。然大部分華人只能住在地勢較低的寮屋,一旦颱風襲港,首先為洪水吞沒。港英政府的種族隔離及貧富不均現象,導致窮人首先成為颱風的犧牲品,這亦是1937年颱風中受害者主要為貧窮華人的原因。

颱風亦是政治

然而,英國媒體報道香港的颱風時,卻成為某種固定的話術,頗似內地近年報道災難時慣用的「多難興邦」、「感動中國」模式。這些報道通常先講述颱風欲來前香港之歲月靜好,緊接話鋒一轉,記者開始鋪陳在住處觀察到的颱風咆哮狀况。與今日西方媒體習慣從民眾角度來報道颱風造成的破壞,進而批評或監督政府的救災工作不同,當時的英國媒體通常不會監督港英政府的表現,而是將颱風看成對大英帝國的一次次考驗,並與其他殖民地的類似災難比較,從而聲稱英國人既然是殖民地統治者,就應學會與各種天氣鬥爭。媒體接着報道港英政府在颱風過境後展開救災工作,目的在於表明,正是因為帝國的援助,以及社會各團體的互助,才使得受颱風之困、孤立無援的華人可以擺脫困境,重建家園。在媒體所呈現的英國人與華人的權力關係中,英國人是施予援助的一方,是恩人,而華人是弱者,亟需帝國慷慨相助。英國媒體接着會聲稱,經此抗颱一役,殖民地香港經受住考驗,變得更加堅強,大英帝國因此亦更加牢不可摧。這套新聞框架,避開港英政府應該為天災引發的人禍承擔何種責任的問題,卻進一步強調了殖民地與宗主國之間緊密關係對香港的重要性,使得港人甘心成為大英帝國的子民。

在殖民時代,颱風是英國人對香港的主要認知,是殖民者對殖民地的一種凝視(imperial gaze),是帝國知識改造地方知識的一個場域,亦是塑造英國人的英雄主義,表明帝國皇恩浩蕩,澤被萬民,從而將中心與邊陲更緊密結合的契機。

今日,任何政府對颱風都必須嚴陣以待。抗颱表現是港府的政績,亦是北京對港人的關懷。颱風從來並非只是熱帶氣旋而已,亦是一種政治。

本文參考了Chi Chi Huang及Fiona Williamson等的相關研究,特此致謝