【明報專訊】千禧過後,唱片業面對科技和傳播模式一波又一波的變化,從翻版CD、非法下載MP3、合法串流,以及伴隨網絡發達而來的韓流衝擊,卻未能及時應變革新,反而試圖把昔日成功程式推至極端,帶來更倒模的偶像、更自虐的K歌,和更大堆頭的唱片包裝,可是已見強弩之末。唱片漸成無利可圖的藝人附加宣傳品,而出版足10首歌的大碟,對二三線歌手來說更漸見奢侈,樂壇步入「EP化」以至「單曲化」時代。

娛樂市場的萎縮不啻城市命運的縮影,伴隨社會流動神話的破產,新的時代情緒在醞釀,廣東歌的受眾也換了一批。如果說,四大天王的歌曲是五六十後(世代競爭的既得利益者)精心設計予七十後(最馴服於「獅子山神話」主旋律的一代)的消費品,那麼,千禧後的廣東歌面對着八九十後聽眾,也反映着新的感受結構,當中既充斥着生活的沮喪、對成人社會的不信任、對童真的依戀,但也悄悄滋生出新的價值觀:對理想的無條件擁抱、對本土的重新發現。

千禧後廣東歌的感受結構

誠然情歌依舊氾濫,甚至比八九十年代更糖衣,但細看之下還是能察覺一些微妙變化:從前那種千方百計把現實痕迹過濾掉的流行曲,終於受到「生活」的入侵。試比較兩首題材相同的歌:1992年的〈分手總要在雨天〉和2008年的〈彌敦道〉,寫的都是戀人久別重逢。前者雖描繪了街角、途人和雨景,卻統統是愛情三角故事之背景;而後者「街邊太多人與車」竟頓成舞台前景,破壞重逢美事的不復是第三者,反而是生活的疲憊:剛下班的主角,在暴雨傾盆下的彌敦道排着長龍等巴士回家,如此狼狽下只好無力地目送舊情人遠去。類似的意象,在2018年的〈百年樹木〉再次出現:「在人海再遇說一些大概,你要走,我要追車,彼此生存路線各有月台」。從前「冧歌」如〈幾分鐘的約會〉和〈早班火車〉中,公共交通工具內仍能讓情侶旁若無人的空間,可說徹底消失;即使像〈東涌日和〉(2003年)這樣的情歌,也要提醒聽眾歌中那趟機場快線的浪漫車程,只是「沒有路費心齋橋上去散步」的代替品;至於2006年〈公主太子〉的通宵巴士之旅,沿途所經盡是「平民的天堂如地獄裏的日期,無人的足球場觀眾席如幽谷詭秘」的殘酷景致,更是廣東歌罕見的階級愛情悲劇。林夕2011年以〈我本人〉重寫他1987年的成名作〈傳說〉,但若說以《紫釵記》典故對比現代愛情的後者,尚殘存一點古典理想主義,那麼化用了《紅樓夢》的前者則是百分百地現實:「含淚去葬花極麻煩,唯獨怨泣血沒時間」——21世紀新人類情感麻木之因,除老生常談的都市人際疏離外,還加上了最不浪漫的一筆:「為加班筋歇力疲」。

童真和夢想:後物質青年的原鄉

上述主流情歌中的「生活」只屬一鱗半爪,不過有些作品卻是對於敘事入詞的進一步探索:黃偉文2004年的〈地下街〉可謂Springsteen出走小鎮追夢式歌曲(像Thunder Road)的逆向版本:年輕情侶逃離現實的去處,換成充斥感性消費的異國地下迷宮:「坐厭麵店,行一圈花店書店」、「肚餓了草餅當飯」,這可謂新一代小確幸式旅行心態之反映。林夕2006年的〈她成功了他沒有〉表面上是「女友成名,男友悄然離去」的A Star Is Born式故事,但另有一條寫實支線:青年因厭倦「加班加到嘔吐」,毅然辭職開唱片舖望「打開市道窄門」,卻始終不敵現實結業。這種歌曲,可謂後物質心態的寓言,也代表一種新的寫實主義。

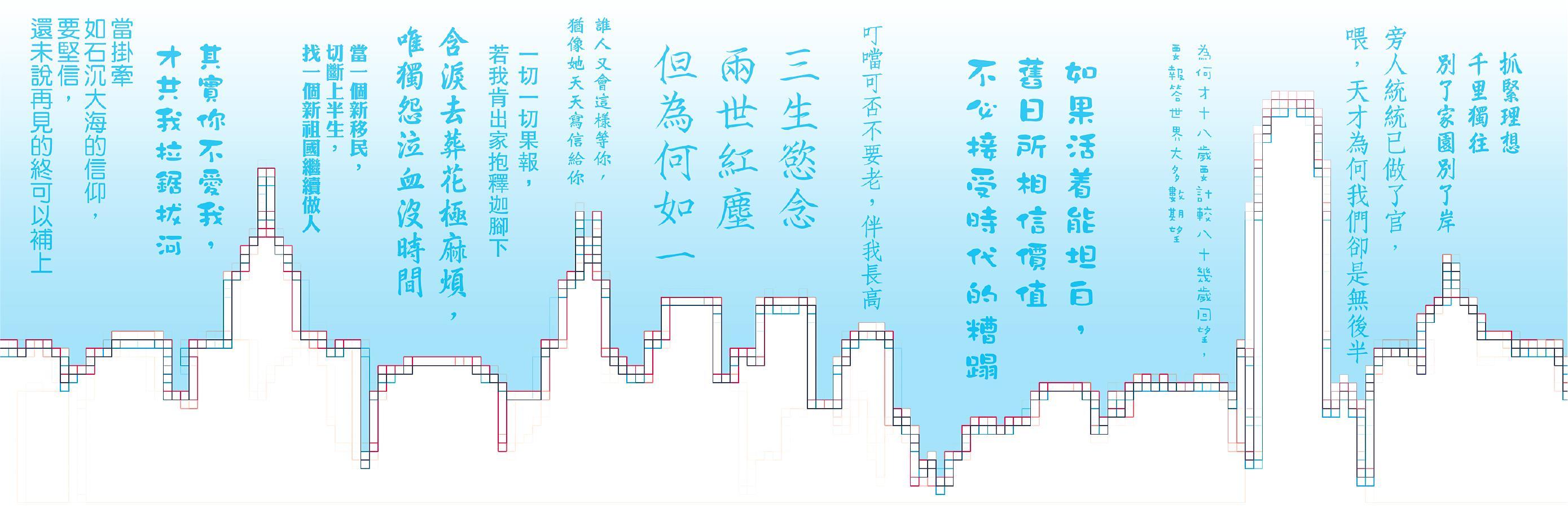

價值觀從「物質」到「後物質」的蛻變,正好解釋了傳統勵志歌為何沒落——2013年鄭國江為劇集《衝上雲霄II》所填的主題曲(林子祥唱)飽受惡評,大抵只因「不管多艱辛,只需有志氣」這種宏大敘事已經不合時宜,從父執輩角度出發的道德訓誨業已失效。新世代也有其言志歌,但它是以無力者為本位的,歌頌的是堂吉訶德式對抗巨人的必敗戰鬥,它所神話化的概念是「童真」、「夢想」和「初衷」,它的對立面是龐大的制度機器。正因如此,新的言志歌從不諱言失敗,試看2010年代最能反映時代精神的幾首歌:〈無盡〉(「或許到最後沒有完美句號,仍然倔強冒險一一去征討」)、〈年少無知〉(「如果活着能坦白,舊日所相信價值不必接受時代的糟蹋」)、〈青春頌〉(「別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患」)、〈假使世界原來不像你預期〉(「容我割開這肉身,拿下碎的心重嵌」),與其說它們在歌頌對理想的追逐,倒不如是為夢想失落而療傷。

因此,Kidult(不願長大的成年人)的身影,在這些千禧後歌曲無處不在,二十出頭的Shine固然在唱〈半成年〉,四十開外的許志安也還在唱〈大風吹〉。黃偉文是捕捉這種集體情緒的能手,他為張敬軒填的〈青春常駐〉(「叮噹可否不要老,伴我長高」)和〈天才兒童1985〉(「旁人統統已做了官,喂,天才為何我們卻是無後半」)裏,八九十後一代的成長竟變成充滿挫折的歷程,當中所折射的,不乏整個世代所承受的無力感:政治話語權的喪失、社經流動階梯的停滯、教育改革的失敗,這讓新世代只好逃遁往童年的原鄉。但這終究只是烏托邦而已,林夕所填的〈不吐不快〉(同樣由張敬軒主唱),便是這種神話的寫實版本:過去愛閒聊杜琪峯電影情節至通宵達旦的一對好友,竟因工作壓力疲憊得「難得尚能騰空坐在戲院,主角自殺你共我竟過倦而進睡」。詞人以綿密文字駕馭澤日生絮絮不休的旋律,勾勒了現實的折騰和人情的鴻溝:「為何為了未來易過,便勤力到忘掉共你兜半晚風不需太多錢?為何大家漸明大體,再沒有膽不理夜半有沒有緊要事仍見面?」對比昔日的純真勵志歌曲(像〈友共情〉),聽眾當會驚覺新世紀的廣東歌是何其赤裸。

概念大碟的嘗試:說故事的欲望

樂壇在踏入單曲/EP世代之同時,弔詭地也迎來了「概念大碟」的興起。大抵因為製作大碟愈來愈難回本,當創作者有故事要說,一張大碟似乎才出師有名。

概念大碟(concept album)本身是個籠統概念,環顧史上經典概念專輯,有些只是把不同歌曲收攏在鬆散架構中(像披頭四Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band中的虛擬樂隊),有些以統一主題貫串(像Marvin Gaye詰問越戰時期社會不公義的What's Going On),有些則是具敘事元素的搖滾歌劇(像David Bowie的外星人救世故事Ziggy Stardust)。音樂上,歌曲往往一氣呵成、首尾相接,甚至仿效交響曲以反覆重現之母題貫串全碟(像Pink Floyd The Wall穿插其中的Another Brick in the Wall)。若說本地概念大碟,可上溯羅文1981年的詠花題材合集《卉》,而1984年泰迪羅賓的《天外人》則更進一步,包含一闋長達23分鐘、關於外星人為追尋烏托邦而流落地球的敘事組曲(由潘源良填寫)。此後偶爾出現的概念專輯多以題材為經(如劉美君《赤裸感覺》、盧冠廷《1989》、達明一派《神經》、林憶蓮《野花》、王菲《Di Dar》),結構未算緊密。至於千禧後所湧現,像古巨基以電玩動漫為歌曲命名的《遊戲.基》和《大雄》,梁漢文以0至9為歌名的《10號》等,更只是噱頭性的情歌偽概念大碟。

盧巧音2005年的《天演論》是貨真價實的宏觀敘事探索。誠然其時空巨構乃承襲自西方前衛搖滾傳統,但單論其敘事跨度:自人類起源(典出埃塞俄比亞古猿化石的〈露西(3,180,000 B.C.-)〉)、文明建立(以〈隔岸觀音〉的耶穌、〈步天歌〉的天文學家、〈笛卡兒的長生殿〉的哲學家為代表)、滅亡(靈感來自彝族習俗的〈送魂經〉)到重生(〈敵托邦的拾荒姑娘〉),可見其勾勒人類盛衰之龐大視野。專輯更藏着另一條線索,從「露西」、「女書」上的女媧、「長生殿」中的嫦娥、「拾荒姑娘」,隱喻母系文化才是把人類從父權救贖的出路——這種對陰性特質的歌頌,是新紀元(new age)音樂的一大趨向。不過,《天演論》立意雖高,卻仍反映粵語在敘事上的掣肘:單看歌詞,多數歌曲裏的世情諷喻只屬泛泛而談,或像〈阿修羅樹海〉般依靠象徵手法;評論者對它的種種哲學宗教解讀,其實只是出於歌名典故的暗示而已。

麥浚龍是致力探索概念專輯可能性的一人。2007年面世的《Chapel of Dawn》是結構完整的搖滾歌劇,然而粵語帶來的敘事限制再次可見。包辦全碟的黃偉文雖已盡量為這個「魔仙爭鬥」故事多添一點內容細節,如〈惡搞之物〉中孩童的潛在邪性(「將芭比公仔脫光」),〈市民之光〉中凡人被壓抑的獸性(「同事低V領,我有時也想碰撞」);然而在專輯後半部分,詞人敘事的努力也難以為繼,只能藉不斷分裂出新角色(〈成仙之路〉、〈第三身〉)來加強善惡辯證的複雜性,但說理也愈見直白,只有閉幕時魔鬼與善人在酒吧互訴苦水的〈Unhappy Hour〉較具荒誕戲劇感。全碟的整體敘事效果,其實不高出鄭國江1982年的一曲〈難為正邪定分界〉許多;甚至黃偉文本人另一首單篇作品〈浮誇〉,諸如「那年十八母校舞會站着如嘍囉」、「屋村你住哪一座」等,也為人物性格之形成提供了更鮮明的現實依據。

2016年的《問世Evil is a Point of View》敘事規模更大,採用雙線並行架構,由林夕和周耀輝分別寫劊子手和雛妓遁入空門的故事。詞人試圖為人物和時代背景加添了寫實依據(像劊子手曾於菜市口操刀,對「戊戌驚變」的革命志士處刑),在結構上也更具匠心,兩條情節線之間不斷呼應對詰(如劊子手「髮落無聲」時,雛妓則「暗暗生出如髮」),並以二人合寫的一曲〈結〉來收束全碟。與歌手此前兩張演繹抽象佛理的EP(《天生地夢》、《無念》)相比,《問世》無疑較具血肉,表現了微觀個體生命的人文救贖精神,尤其〈結〉借精卵結合寓意新生命誕生,那種對生之欲的肯定(可與林夕本人藉黑澤明創作生涯借題發揮的〈黑擇明〉相對照),便比〈無念〉的玄談更進一境界。它在音樂上也見前衛之處,像蔡德才在〈孽〉結合不諧和的電音和撕裂的二胡聲,最後配樂逐步剝落至餘下純人聲合唱,便把前人中西合璧的編曲試驗(如劉以達《麻木》)去得更盡。不過,歌手本身的歌藝弱點也表露無遺,麥浚龍的薄弱聲線,終究未能突顯劊子手和雛妓兩角之對比,只好由盧凱彤和薛凱琪客串彌補不足。

這似乎也解釋了為何麥在其後的《The Album》三部曲邀請謝安琪合唱。可惜它雖然架構更大,也有心把敘事焦點轉移至現代生活(以男角「當推銷說廢話」的基層生涯,對比女角再婚後「儲半件蘋果批」的中產新生活),可惜它用歌詞說故事的實驗還是未竟全功,第一部曲只能以隨碟附送的小說文案來補足人物設定,至第二、三部曲更在情節上裹足不前,需靠懷舊來取悅聽眾(像諧仿1990年代金曲的〈忘記和記〉),三部曲最終加起來不過是一個關於偷情和藕斷絲連的通俗劇而已,切爾諾貝爾核電廠爆炸的背景也淪為淒美的點綴。據說麥浚龍的最大志業是成為電影導演,他這幾張集全港曲詞界精英的大電影式概念專輯,無疑開拓了廣東歌在敘事上的空間,但若論呈現生活本真,則仍未解開不少前人遺留下來的創作難題。

系列歌曲與敘事元宇宙

「系列歌曲」是單曲化時代下,創作者欲實踐敘事企圖時規模較小的可行方案。黃偉文是有意識地為作品串連成系列的先驅,最具代表性當數寫給陳奕迅的「男人玩具四部曲」。近來他似乎發現了這種寫法的更大潛力,如「寫信三部曲」最初只發源於薛凱琪的偶像情歌〈奇洛李維斯回信〉,但發展下來,便有了反戰的〈她整晚在寫信〉(衛蘭)和回應時局的〈石沉大海〉(黃耀明),使同一母題在世界觀上有所拓展。據詞人在黃耀明倫敦首唱〈石沉大海〉時自述,他企圖在作品中一筆一筆地建立「元宇宙」:「人物累積咗廿幾三十年,佢哋就會活起嚟,佢哋就會喺裏面有互動,而且唔同嘅角色、唔同嘅線路,有時交錯、平行,就會有好多古仔出現。」由此可見,詞人確信說故事之作用和價值。

黃偉文為周國賢撰寫的「我們.今生.在」三部曲也是一例。周國賢最膾炙人口的系列,該是小克融合新紀元思想、想像宇宙由爆發到寂滅過程的〈有時〉、〈重逢〉和〈星塵〉三部曲。而「我們.今生.在」三部曲則把時空拉回了人間:〈我們都不是無辜的〉乍看是婚姻破裂時撕心裂肺的控訴,但結合它推出之時局(2015年),難免令人對號入座──自達明一派〈你還愛我嗎〉和Beyond〈爸爸媽媽〉,以婚姻比喻兩地關係之拉扯糾結已成常例。翌年〈今生不回家〉面世時,相信鮮有人能預見數年後的移民潮,歌詞裏那「五千個貨櫃」浩浩蕩蕩航向遠洋的圖景,確是預言性的如椽巨筆,而「熱豆漿、熱麵包、街坊唱片舖」寥寥數語,也準確勾勒了庶民生活的神髓,致使歌手2023年於倫敦及曼徹斯特演唱此曲時,讓它發揮了奇特的歷史意義。〈在天之靈〉更別開生面,從一個城的「後人」角度,向曾開拓豐功偉業的「百代精靈」展開隔空對話,把一個城市之興亡史濃縮在4分鐘之中。由蘇格蘭風笛悠悠吹出的前奏,歷史隱喻意味呼之欲出;而「聽說一切撕裂,搞show可以補救」、「豪宅必須供應,農田還剩五六畝」等線索,更見詞人紀錄時代、針砭時弊的雄心。以往論者評價黃偉文時,多着重其「奇思妙想」。但觀其近年作品變化,若廣東歌將來有望進一步突破敘事限制,朝向更真實的生活呈現,黃偉文當為承先啟後式的人物。