【明報專訊】在意大利念大學和實習時,當自我介紹「我來自香港」,常被從未去過亞洲的歐美人問一些很奇怪的問題:所以你會打功夫囉!(呃,這是下戰書嗎?)香港……啊!日本人!給我做點壽司吧!(是日本人的話就一定要給你做壽司?)你吃貓和狗嗎?(所以你們歐洲人還在吃孔雀和仙鶴?)這些重複的問題令我懷疑他們究竟是從哪個世界穿越過來。最正常的問題是:你會煮糖醋排骨嗎?

美國人眼中的中國菜

一個在廚藝學院讀書的華人總被歐美人寄予會煮「糖醋排骨」的厚望,但事實上我不會煮中菜。有一次鄰居辦喪事,我的host family想照顧一下鄰居的晚餐,叫我幫忙煮幾道中菜。我只會煮番茄炒蛋和肉碎炒青菜之類的家常菜,還擔心不符合他們對中菜的期望,結果鄰居大讚好吃、輕盈窩心,跟他們以前在美國吃的中菜完全不一樣,後來我理解他們所說的中菜是雜碎外賣,就是在美劇中,生活在大都市的主角會吃的裝在四方紙盒中的中式外賣。事實上雜碎是美式中菜,是美國地道的經典料理之一。

舊氈子上的腐爛大蒜

1874年,美國第一首航行到中國的船舶中國皇后號(Empress of China)經澳門抵達廣東,想以白銀和人參換取中國的茶葉、絲綢和瓷器。此前乾隆想賺錢卻又怕他眼中的蠻夷擾亂滿清秩序,歐美商人(至1842年鴉片戰爭結束為止)只能在非常有限的商區活動。相對歐洲人,美國人對中國了解更少,資訊主要來自歐洲傳教士的著作,當中常描述中國人食用貓狗和老鼠等,對中國人帶有負面印象,莫說欣賞中國醫食同源的精髓和各方菜系的藝術,甚至形容中國食物的味道是「舊氈子上的腐爛大蒜」。然而美國人對中國商品情有獨鍾。由於白銀不夠,他們知道中國人喜愛海獺皮和檀香,把西北太平洋的海獺都殺光,把夏威夷的檀香林都砍伐一空,連同售賣海參和燕窩都不夠平衡購買中國商品的支出,於是便採取英國人的手段,走私鴉片。鴉片戰爭後,美國希望開拓中國貿易市場,積極打好外交關係,才慢慢開始了解中國飲食文化,但態度上總是不敢恭維,直到淘金熱開始,才樂意把中國菜送入口中。

淘金熱帶來美國第一家中餐館

1848年淘金熱蔓延,新舊世界的人、珠江三角洲的廣東人和後來的澳州人都湧到舊金山淘金。中國的淘金者先鋒,在舊金山從事各種行業。1849年美國第一家中國餐館廣東餐廳(Canton Restaurant)在三藩市開幕,設300個座位,裝潢時尚優雅,環境舒服整潔,價格平易近人,服務殷勤利落,餐點精美體面,善巧地運用當地食材及調整烹調方法以迎合歐美人的口味,成功滿足當時勞動者的需要。雖然歐美人上中國餐館只因價廉物美而非出於欣賞料理本身,但已一洗他們對中國菜的負面印象。以往只有富人才能上餐廳享受餐飲服務,廣東餐廳為弱勢群體,如被邊緣化的英裔、非裔美國人和猶太人,開拓了一個友善的公共消費空間。雖有其他中國餐館和食品業在淘金熱時期紛紛開展業務,但很少能及廣東餐廳的規模。隨着世界各國移民投入餐飲業,三藩市餐飲業發展多元而迅速,加上媒體帶動風向牽動排華情緒,抹黑中國飲食文化,中國餐館業發展非常緩慢。直到1900年代,中國餐館業在美國市場驚人地增長,那些都是雜碎館(chop suey house),提供美式中菜。

李鴻章與雜碎

關於雜碎的起源仍存在很多爭議,眾說紛紜。有說從字面看來,廣東炒雜碎的意思是動物內臟的小炒菜式,但因為英文為chop suey,chop就被美國人解讀為雞或豬肉碎之類的廣東小炒;也有說在淘金熱期間,一群醉酒美國礦工在深夜闖入三藩市一家快要打烊的中國餐館,餐館老闆為免衝突,拼湊剩下的零碎食材炒成一盤,叫「雜碎」;也有說中國移民工要為鐵路工人同胞煮飯,但不諳廚藝,就把飯、蔬菜和小量肉炒在一起,說這道菜叫「雜碎」;更有傳說是1896年李鴻章訪美,他不愛吃西餐,便到唐人街吃飯,而他最愛的菜式便是雜碎;也有說李鴻章招待美國官員吃的小炒,叫「雜碎」。事實上李鴻章並沒有去唐人街,也沒有吃雜碎,亦沒有請美國官員吃雜碎,但這中國最高級別官員的飲食的確吸引了美國人的眼球。李鴻章帶着隨行廚師侍奉他的日常飲食,吃什麼都被美國媒體一一報道,中國食物變得神秘而充滿異國風情,美國民眾彷彿忘記了對中國飲食的鄙視,雜碎的名氣隨之大大提高,成為受歡迎的民族美食,是中菜館的必備主菜。1900年代開始,雜碎館在紐約如雨後春筍,甚至跳出了唐人街,受愛夜生活的中產和上流食客歡迎,也為年輕上班族提供廉價可口的熱食快餐。雜碎成為都市生活的象徵,其標誌性連美國爵士樂手Louis Armstrong和畫家Edward Hopper等藝術家都以雜碎為創作題材。1965年移民和國籍法案(Immigration And Nationality Act Of 1965)引發新一波中國移民潮,不止廣東,其他地方的中國人也湧到美國,地方傳統料理,如湖南、四川、北京和上海餐館等在東岸出現,改變了美國中菜館業的風景,這又是另一章故事了。

清冰箱雜碎

「李鴻章雜碎」簡直是迷一樣的食譜,因為根本沒有特定的食譜,各家用的食材都不一樣,而且搭配非常多元,由蔬菜豆腐到山珍海味都有,基本上把食材切丁,炒在一起並以豉油調味就是了。我只從電影中知道「雜碎」這個詞,曾在美國留學的家人甚至連「雜碎」都未聽過,那我不如炒一道清冰箱雜碎好了。

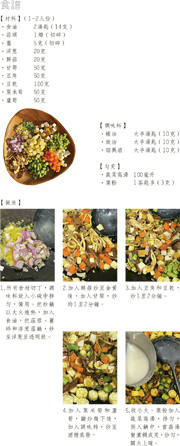

食譜

【材料】(1-2人份)

.食油……2湯匙(14克)

.蒜頭……1瓣(切碎)

.薑……5克(切碎)

.洋葱……20克

.鮮菇……20克

.甘筍……50克

.豆角……50克

.豆乾……100克

.粟米筍……50克

.蘆筍……50克

【調味料】

.蠔油……大半湯匙(10克)

.豉油……大半湯匙(10克)

.紹興酒……大半湯匙(10克)

【勾芡】

.蔬菜高湯……100毫升

.粟粉……1茶匙多(3克)

【做法】

1.所有食材切丁,調味料放入小碗中拌勻,備用。把炒鍋以大火燒熱,加入食油,把蒜蓉、薑碎和洋葱落鍋,炒至洋葱呈透明狀。

2.加入鮮菇炒至金黃後,加入甘筍,炒約1至2分鐘。

3.加入豆角和豆乾,炒1至2分鐘。

4.加入粟米筍和蘆筍,翻炒幾下後,加入調味料,炒至酒精蒸發。

5.收小火。粟粉加入蔬菜高湯,拌勻,倒入鍋中,當高湯變濃稠成芡,炒勻,關火上碟。