【明報專訊】滿心歡喜選購食品,回家卻發現雞無雞味、紫薯片無紫薯味……貨不對辦令人失望又氣憤,影響消費者對產品以至品牌的觀感。香港高等教育科技學院(THEi)食品與健康科學學系講師、食品創新中心項目經理文嘉敏指出,食品生產商的品質監控採用人類感官測試,準確性受許多因素影響。過去兩年,她的團隊利用全港首部味覺分析檢測儀器「電子舌」,先後就雞尾酒、茶包和月餅樣本進行測試,希望開拓味覺分析的新天地,進一步提高美食天堂的食品質素。

人舌試味有局限

全球約有1000部電子舌頭,文嘉敏透露當中一半在日本,應用方面,「你發現一顆放在飯糰裏面的梅子也好,雞蛋、咖啡、梅酒,它會有一個標籤告訴你酸度、甜度」。她認為這些味覺標籤對品牌有很大幫助,「令消費者很願意花錢買它的產品,或者覺得產品很優質」。

香港常見的預先包裝食品也附有標籤,不過是營養標籤,載有能量和7種指定標示營養素含量,包括糖、碳水化合物、總脂肪等。精明的消費者就算讀畢營養標籤,仍難以從中推敲食物的味道。文嘉敏以代糖「阿斯巴甜」為例,其甜度一般為正常砂糖的200倍,「在標籤上寫有代糖、有砂糖,對消費者來說沒有什麼意義。他們不會記住這種代糖有200倍的甜味,不知道怎樣去期望產品,買的時候也不知道是否想要的味道」。

消費者選購食品時,只能依靠生產商單方面對商品的描述。品質監控是食品生產過程的重要一環,除了檢測細菌、農藥等含量,生產商每天安排人員試食,務求出廠質素達標。文嘉敏指,做這類感官評估測試須符合多項條件,有眾多因素影響結果,例如評估員有否接受過訓練、心理狀况和感官的靈敏程度等。「很多業界表示做產品研究,然後給同事去試味的時候,是很難達到共識的。」文嘉敏對此不意外,解釋若有一名評估員經常吃濃味食物,另一名則食得清淡、不嗜甜,後者很可能對甜味比較敏感,以致二人出現不同的評估結果。

食品創新中心發布的「食品感官使用手冊」,詳細列出感官測試所需配套與方法。譬如為避免上述情况,每位評估員應事先接受測試,取得對於甜、酸、苦、鹹、鮮等味道的感官知覺閾值,即觸發到該味覺的最低濃度,「如果評估員的差距太大,便不適合放在同一組去試味,因為這樣測試出來的結果達不到統計學(的要求)」。文嘉敏又提到,最理想是在評估前24小時避免咖啡、咖喱牛腩等重口味食物,但要評估員遵守規定談何容易,「有沒有同事真的咁誠心呢?日日不吃這些濃味東西,幫你留一條比較敏感的舌頭,幫你試味?」

模擬人類味覺感官 識別及分析系統扮演大腦

種種限制令人類感官評估測試有局限,文嘉敏期望日後可借助科技彌補。2021年,食品創新中心在政府工業貿易署「工商機構支援基金」資助下,由法國引入全港首部味覺分析檢測儀器,又稱為「電子舌」。電子儀器檢測時不受健康和心理因素影響,構造模擬人類的味覺感官系統。7個導電感應器作為「舌頭」接觸各種溶液,從而產生不同電容量;隨後「信號採集系統」模擬人的神經系統,採集並傳遞該資訊,並交由扮演大腦的「識別及分析系統」辨析各味道及其濃度。

3小時內有結果

電子舌操作簡單,能在3小時內取得結果。不過,團隊事前要花費大量時間,讓電子舌學習不同味道特徵。人類從小學習分辨甜酸苦鹹鮮五味,要如何讓電子儀器明白什麼是「味道」?電子舌需從構成味道的物質學起,譬如食物的酸味一般源於醋酸、蘋果酸、酒石酸等化合物,文嘉敏便找來各種酸,開稀成不同濃度,讓電子舌識別。「做了這些校對,我才可以拿一杯紅酒或者一杯汽水測試。它就告訴我,其實這杯汽水有多少來自醋酸的酸味,濃度是多少。」你可能會問,研究人員怎樣得知食物的味道源於哪些物質?文嘉敏說這在食物科學的領域不難做到,除了參考食物標籤、親自試飲,亦會反覆測試各種物質,以確認味道的來源。

電子舌測試的食物樣本必須是室溫20至25℃的清澈水溶液,所有產品處於同一溫度狀態,令測試更公平。實際進食時,食物的確會有不同溫度,所以電子舌的結果只能給予參考價值,而常溫飲料的結果應是最準確。以往團隊曾購買多個品牌的茶包,分別以滾水冲泡和冷泡,分析澀味濃度有否分別。「有些人喜歡澀味,有些人喜歡沒有那麼澀,可以找一個適合他的浸泡方法,冲自己喜歡的茶。」

檢測樣本必須是液體,所以固體食物要經過多一重程序處理。食品創新中心曾接獲業界請求,分析來自3個本港最受歡迎品牌的雙黃白蓮蓉月餅。「我們要分開它的餅皮、蓮蓉、蛋黃,甚至是黏着蛋黃的蓮蓉。然後將它和水混合一起,將油和其他東西過濾掉。」剩餘水溶性物質才能夠成為測試溶液,經過分析得出甜味、蓮蓉味、鹹蛋黃味、鮮味的濃度。

研發無酒精啤酒 電子舌調整濃度

自兩年前引入電子舌,團隊用了不少時間掌握系統運作,收集各種味道的大數據。就每一個產品樣本,電子舌的味覺分析會與人類測試作比對,確保近似評估員(如品酒師)或消費者的試味結果,「近似才有用,否則會否是中間有些過程做得不對?」文嘉敏指,現階段電子舌準備好面對市場需求,團隊亦有能力向其他科研機構分享知識。

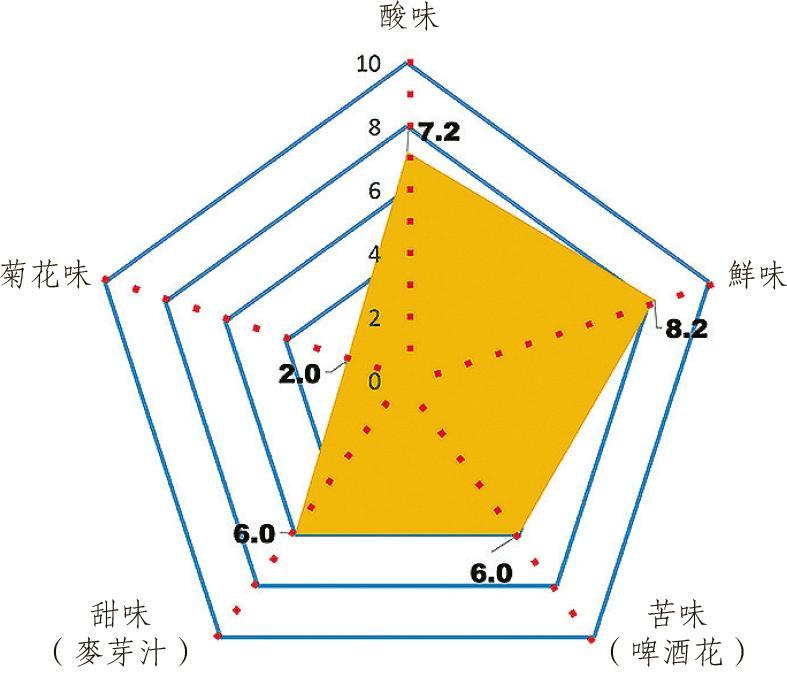

食品創新中心期望電子舌為本港食品業界提供技術支援,改善產品質素。為展示應用的可行性,團隊嘗試研發產品。他們出產的無酒精啤酒「無傷乾Shake Shake啤」,採用菊花釀製,以及低酒精酵母發酵而成。啤酒花本身味道濃烈,容易蓋過清淡的菊花味,比例需要經過多次調整。研究人員以乾菊花製成原液,讓電子舌學習辨別不同濃度,然後測試「無傷乾」的樣本,比對不同比例的菊花味差異。食品創新中心早前在美食商貿博覽設置攤位,這款無酒精啤酒廣受好評。

標籤不限於甜酸苦鹹鮮

上文提及日本食品採用味覺標籤,讓消費者選購時參考。文嘉敏的團隊同樣把電子舌數據轉化成易於閱讀的味覺標籤,以雷達圖表達不同味道的濃度。其中一個應用例子是在職業訓練局(VTC)中華廚藝學院的酒單上,透過掃描二維碼讀取13款酒的味覺標籤,了解個別特性,例如甜、酸、苦等味道濃度。她希望將來高級餐廳和酒店能夠應用技術,協助顧客挑選適合的產品。

電子舌不單能檢測出甜酸苦鹹鮮,只要經過事前培訓,可以得出各式各樣味道的濃度,例如薄荷白朱古力雞尾酒 Grasshopper 的味覺標籤,除了甜味之外,也展示出可可味和薄荷味有多突出。因此雷達圖不一定是五角形,「每個產品都是獨特的,味覺分析裏面有它 獨特的『DNA 』。」團隊的研究結果亦打破一些固有認知,例如很多消費者因紅酒顏色較深,誤以為其味道必然較玫瑰酒濃烈;電子舌測試卻發現,某品牌的玫瑰酒在甜味、酸味和鮮味的濃度皆是最高且平均。電子舌能帶來客觀分析,從消費者的角度,閱讀標籤則可了解自己的口味,「看見味道標籤有甜味、酸味等,咦,吃不到酸味喎。那人才發現自己其實對酸味不敏感,便知道自己的特點,如何選擇喜歡的食物」。

未能全面取代評估員試味

電子舌頭甚至比真舌頭更靈敏,卻不能徹底取代評估員的試味過程,因人類體會食物的風味不單靠味覺。美食應是色香味俱全,我們享受之時徹底運用了五官感覺,「吃東西通常是聞了才吃的;再推前一點,應該是看了才吃的」。文嘉敏提醒,食物賣相的影響比想像中更大,只要美觀、值得「打卡」,普遍顧客已經給予一定的評價,味道倒是其次。若只談味道本身,顧客口中的「好味」很多時候只是重口味,「真正品酒、品咖啡,或者品嘗食物的人,可能品到的東西更加複雜,有層次。食物有溫度、質感,加起來才覺得它好吃」。美食家更注重感官的綜合體驗,「味覺和嗅覺同時傳送到腦袋 ,這個結合就覺得很棒」。

常識告訴我們,放涼的食物不好吃,原來與氣味有關。「行過焗蛋撻、炸物,你去葵涌廣場走走就知,嘩咁香,幾條街都聞到那些氣味。」高油分的食物特別香,因為產生氣味的物質屬脂溶性,加熱後揮發出來,人類的嗅覺才可以偵測到。凍蛋撻翻熱才好吃,可見氣味對於食慾相當重要。現時電子舌只能分析味覺,文嘉敏期望日後可以引入電子鼻,結合嗅覺分析,更準確模擬人類對於食物風味的理解。