【明報專訊】海葵殘餘環流帶來的黑色暴雨導致多區被洪水淹沒成「澤國」。「如果我們覺得上周的水患(嚴重程度)有十分,其實世界各地有很多人因自然災害承受十倍的苦」,從事人道救援工作的Sonya說。暴雨罕見地成水災,回頭看,也許是反思環保、城市建設和面對災害該如何守望相助的契機。

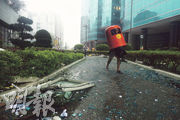

「500年一遇」的滂沱大雨,雨水灌進馬路、商場和停車場,一夜間紅隧搖身變「洪隧」、黃大仙淹成「黃河」。黑色暴雨警告持續16小時35分鐘,錄得自1884年有紀錄以來最高的一小時毫米雨量,其中大潭、柴灣、沙田等區一日內錄得600毫米雨量,幾乎打破全部天文台的歷史紀錄。大水下,柴灣環翠道有市民在馬路上險被水冲去、淺水灣道一輛私家車墜坑、筲箕灣耀興道山泥傾瀉,巨石滾滾;黃大仙中心北館LG樓層被淹沒,餐廳「牛奶冰室」遭「滅頂之災」……

記者當晚身處柴灣現場,柴灣道至環翠道早在晚上10時許紅雨警告生效時已水浸,垃圾桶在濁水中漂流,行車路上現小型噴泉。往新翠商場的行人天橋上不少市民在拍片,若不是他們發布影片,可能區外的人還不知道柴灣水浸。冒雨前行間,想到何解收不到政府的緊急警示?還記得在韓國旅行時遇暴雨,手機立即收到緊急警報信息。

一整個夜晚水浸眼眉,道路冲爛,人車難行,第二天仍有市民風雨兼程上班,少不免又被戲謔「香港人真係好鍾意返工」。「我覺得香港人也不是真的想上班,(為了生計)是真的沒辦法」,Sonya慨嘆。反觀相對落後的國家,當地人本身可能沒有工作,收入不高,沒什麼後顧之憂,面對災難時較隨遇而安。世界上有不少碳排放量低的發展中國家承擔着已發展國家過度開發城市的後果,長期面對極端天氣造成的天災。2020年,南蘇丹城市波爾(Bor)因連場暴雨帶來嚴重水患,Sonya到當地參與救援,當地水位半年不退,災民已習慣於「水鄉」之中生活。事隔3年,身高163厘米的她記憶猶新,「(洪水)水位及腰,走到部分位置則浸到我的頸」,當地人卻習以為常,於水上行走「悠然自得」,有商販擺賣,也有孩童在洪水中游泳,那刻她不禁反問自己「這真是災情嗎?」居民坦然接受涉水而行成為生活的一部分,每日堅持不斷堆沙包,「但我不懂該怎麼說……」

南蘇丹災民 「太習慣要靠自己」

「他們一邊堆,另一邊持續水漲」,雖然深知堆沙包並不完全有效,卻願意一起團結做這種既辛苦又沒錢落袋的事,這幀同心協力的畫面觸動了Sonya,無奈感喟災民「太習慣要靠自己」。她在南蘇丹看到的不是那些哭哭啼啼、悲天憫人的畫面,而是深明自己難以抵禦自然,默默做事。

「如果輪到我一無所有,我是否可以像他們那樣強大呢?」她不禁想。有次她去地震災區救援,當地婦女將自己家裏所有食物都拿出來煮「大鑊飯」,供給救援人員;參與南亞大海嘯的救援時,她曾遇到一個剛經歷家人失蹤的翻譯人員,雖擔心家人安危,仍願意幫助Sonya。

災後人間有愛的景象,香港也能看到。黑雨下清潔工以身犯險,清理街道雨水渠;各類交通工具的司機接載有家歸不得的人;消防員用喉管抽走洪水和搜救被困的市民等……天雨路滑,有長者不幸滑倒,旁人沒有視若無睹,而是一擁而上扶起他。無論天災人禍在已發展或未發展的國家發生,「最終也需要人互相幫助才能渡過難關」,就似難以依靠政府的南蘇丹人民一樣。本地這次暴雨下得猛烈,但洪水氾濫成災的原因只有傾盆大雨嗎?城市基建是否尚有進步空間?還是有其他原因導致排水問題?Sonya不敢妄言,只道氣候急劇變化,香港未來或要面對更多極端情况,只能從是次經驗學習如何防患未然,盡量減少自然災害對城市造成的破壞。城市逕流(urban runoff)令洪災在都市化的地區出現,美國馬里蘭州蒙哥馬利郡因淹水和水患事件持續增加而制定「全面性水患管理計劃」(Comprehensive Flood Management Plan)。「極端」或成新常態,「復常」已不可能,或許應該制訂新策略?

「紅色暴雨警告信號,表示道路可能因暴雨而嚴重水浸,學生應留意……」大部分城市人每聽到,總覺得事不關己,天災看似遠在天邊,此刻卻近在眼前。對於洪水來襲的「震驚」,只是源於人們期望文明城市的建設和系統足以抵禦災害的落差,「從沒想像過坐地鐵時會突然被洪水淹死」,Sonya說。

對比其他較落後、長年有自然災害的國家,Sonya認為香港水患的情况「不算嚴重」,卻是一個讓港人感受氣候變化影響的機會,而不再只是憑空想像地球邊端北極冰川融化的情景。