【明報專訊】暴雨颱風後,被摧毁的一堆堆爛木已司空見慣。樹木會痛嗎?或許無人知曉答案,但樹木會說話嗎?這個問題,香港大學地理系副教授李金豹可以解答:「會的,它們會告訴人類很多故事。」李金豹專長是利用樹木年輪做氣候變化研究,其術語應是dendrochronology(樹輪年代學)。這名「樹博士」曾用20年的時間,分析環太平洋地區逾2000棵古樹樣本,重建了過去700年來厄爾尼諾(El Niño)的逐年變化史;去年底,他又發現相比於幼樹,老樹更能抗旱……一直聽聞有人回收爛木將其做成藝術品,卻想不到樹木可以「說話」,帶給人類如此多啟發。

年輪寬窄受雨量影響

來自內地的李金豹在港大教書10年,訪問前他甚至比記者還忐忑,反覆指對自己的研究似乎講不出太新奇的內容;見某大學稱李金豹為地學領域國際排名前1%的科學家,記者向他求證,教授只撓了撓頭,充滿疑惑地說:「是嗎?我都不記得自己排多少了。」但談到樹,李金豹甚至不給插話的機會,「古代沒有直接觀測氣象的工具,但我想到樹的生長直接受氣候控制,所以我從上世紀90年代末開始研究利用樹的生長變化來指代(即反映)以前的氣候」。他亦介紹,自己並非首創者,這種研究其實很早就已開始,「達文西曾在《繪畫論》(Trattato della pittura)指出樹木的輪線是年輪,只是20世紀初發展得比較成熟」。

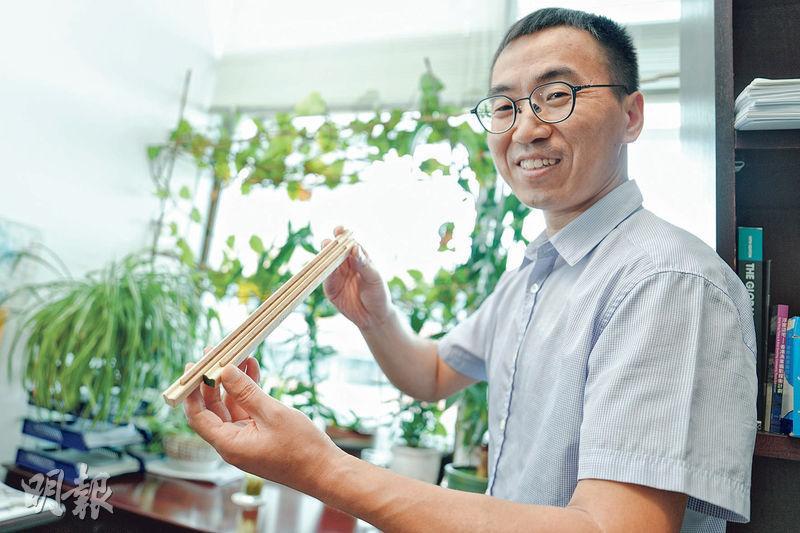

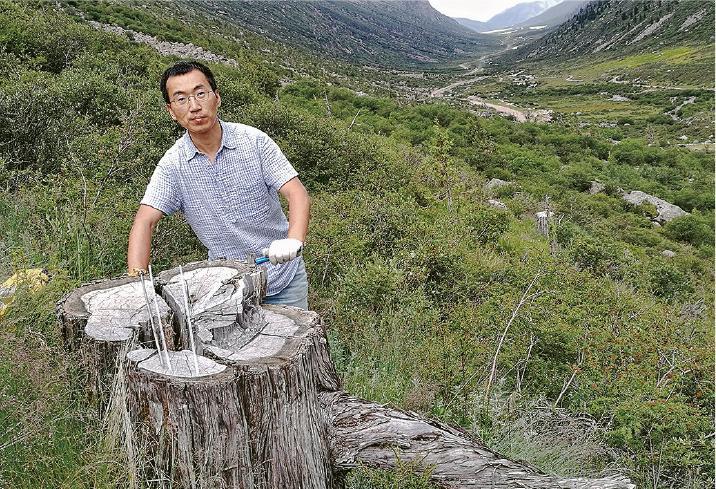

「樹博士」的辦公室十分「綠色」,座椅背後是一整張綠植牆,笑稱是「休息時看着自娛的」。談到樹的年輪,他又興奮地從書櫃上拿出幾個年輪樣本給記者看,其中兩個寬度不到5厘米的細長樣本,出自青藏高原東南部的冷杉,樹齡均為470年左右。記者拿在手裏當然看不懂,李金豹在旁簡單解釋:「你看中間有幾段年輪比較寬,就說明那幾年降水量比較多;還有幾段特別窄,那就代表出現了乾旱,寬窄變化能反映該地區的乾濕狀况及降雨量變化。」聽完再看,門外漢瞬間明白個所以然。

松柏杉等針葉樹年輪較清晰

以為年輪的數目已經能用現代技術手段計算出來,沒想到「還是一年一年數的」,兩個樣本上的年輪十分清晰,李金豹說是因為冷杉屬針葉樹的緣故,「相比闊葉樹更容易做研究(闊葉樹年輪較清晰),針葉樹和闊葉樹是樹的兩大種類,前者包括松樹、柏樹、杉樹等,後者有榕樹、樟樹、楊樹等」。

展示完樣本,記者問到是不是需要砍樹才能獲得,李金豹連忙指了指擺在書櫃下方、體型較大的生長錐,差點掏出來演示一番,好在他想到電腦上存有視頻,得以不用勞師動眾地一睹操作原理。他一邊播着視頻,一邊介紹說:「生長錐構造很簡單,就是一個空心管、一個手柄和一個長匙羹 ,通過轉動空心管中的螺絲,樹芯可以保留在裏面,並用匙羹掏出來。」

從個人來看,李金豹並不認為研究樹木就代表自己是個環保主義者,「如果用嚴格的環保主義標準來說,我肯定不達標,但無論什麼領域都不是非黑即白」。他說,自己所做的工作更多是幫助思考人和環境的關係,「我雖然也認同環保的重要性,但更認為人類的生存需求若能和環境承載力達到平衡狀態會比較理想」。

植樹造林 保育當務之急

除了樹輪年代學,李金豹的另一項專長是研究乾旱,「仍是從樹的年輪做研究,因為觀測資料的時間跨度不到100年,透過年輪,我們可以了解更久遠之前的乾旱」。他說,全球暖化離每個人都愈來愈近,乾旱也會發生得愈來愈頻繁,森林將首當其衝。「這時候,幼樹可能比老樹更敏感,會先死掉;最極端的時候會完全停止生長。但如果一些幼樹撐過了乾旱,它的恢復能力會比老樹更強。」他提示,樹木的 「老幼」之分沒有絕對標準,而要看樹種,「壽命達兩三千年的針葉樹,需要至少幾百年之後才能被稱為老樹;壽命只有兩三百年的闊葉樹, 可能80至100年之後就算老樹」。因此在學術界,更經常談論樹木的相對壽命,即像平常描述手機電量的百分比般,「當樹木的壽命超過50%,我們可能就考慮稱之為老樹了」。

老樹和幼樹面對乾旱的不同反應,李金豹進一步將背後原因歸咎於根系生長情况,「老樹根系相對生長時間較久且發達,乾旱情况下,可以吸收深層土壤的水分,而幼樹做不到」。為了更容易理解,他繼續做了比喻,「年輕人需要吃很多飯補充營養,如果沒飯吃很快就會無力;但老年人就無所謂了,對吃飯沒有那麼大需求」。

照此理解,保育老樹是燃眉之急,李金豹認為最重要一步是停止砍伐,下一步是保持森林多樣性,「森林裏有共生的樹種,一部分死掉之後,會影響另一些樹種的存活」。

既然如此,目前眾多國家和地區開展的以幼樹為主的植樹造林工作是否算無用功?李金豹認為不能這樣講,「植樹造林仍很有必要,因為導致全球變暖的最主要原因是大氣中的碳含量愈來愈高,人類需要藉此減碳」。但又需要注意,植樹造林也有很多風險,「樹種的選擇要非常小心,如果選擇一些對乾旱特別敏感的樹,隨着全球變暖,這些樹可能最終死掉,甚至可能發生森林火災,浪費資源和人力物力」。他舉例指要小心松樹(不可胡亂種植),第一是它抵抗乾旱能力較差,第二是掉落的松針會因為閃電或煙頭而容易引發火災。

港樹木年紀太輕 難做研究

李金豹通過多年研究發現,內地北方的乾旱日益嚴重,「南水北調工程仍有必要,此外開採地下水也算一種策略,但不是長遠方案」。乾旱問題無法「解決」,只能「改善」,「減少農業用水、提高農業灌溉技術是很重要的措施」。他更提醒,在內地西南地區等降水量較高地區,反而乾旱變得既頻繁又嚴重。「因為全球變暖導致大氣環流異常,眾多水文氣象要素變率增加,乾旱、洪澇更易出現。同時,升溫導致高溫熱浪,加劇了濕潤地區水分的蒸發,進而導致乾旱的頻密度和強度增加。所以不能排除,和西南地區氣候相似的香港,未來也會出現比較嚴重的乾旱。」

相比於內地,李金豹對香港的樹木研究得較少,他解釋主要原因是香港次生林較多,次生林是指原始穩定的森林植被遭到破壞之後,經過若干年再度自然復育而成的新森林植被和生態系統。「香港目前的樹大部分是二戰之後重新生長起來的,樹齡只有幾十年,而且又有很多樹是闊葉樹,年輪沒有針葉樹清晰,所以關於香港樹木年輪的科學研究非常少。」

李金豹指,香港原生林很少,主要是二戰時期受到較大損害,但目前大部分的樹都是自然恢復,人類不會太多干擾。而在樹種方面,香港和內地南方地區很相似,「像水杉、榕樹和樟樹都是常見的,只是香港老樹偏少」。

除此之外,亞熱帶氣候及熱帶氣候情况較複雜,處於這種氣候下生長的樹不太適合用作氣候研究。「(香港)一年四季溫度都較高,但基本春夏季雨水多,算濕季;秋冬則屬乾季,樹木的生長主要受乾濕變化影響,乾季長得慢,濕季長得快。但如果一個地區的氣候不止有一個濕季,那麼像很多闊葉樹可能1年內就不止生長1歲。」

「對全球暖化感絕望」

作為學者的李金豹無奈說:「其實對全球暖化現象已經絕望,人類是無助的。聯合國將全球氣溫上升限制在不超過工業化前水準1.5℃的範圍內,但我們都覺得不可能,這肯定要超過。」然而,就此罷手不再做研究,「後果會非常嚴重」。他續說:「今年已經很明顯,不止是香港,全球範圍內沒有幾個正常的地方,熱浪、洪水和乾旱頻發,主要是因為全球暖化,以及厄爾尼諾產生疊加影響。」

厄爾尼諾和拉尼娜(La Niña)分別指赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖及寒冷,繼而影響世界各地的大氣環流及全球多個地區的氣候。李金豹指出,厄爾尼諾每隔2至7年就會出現一次,但隨着全球暖化加劇,其出現間隔恐將縮短,亦將釋放更多熱量至大氣中,影響也將更嚴重,「說不定明年厄爾尼諾會再次現身」。

對香港而言,李金豹猜測,全球暖化的影響將是颱風季遇到更強的颱風和洪水,降雨原本較少的乾季會更加乾旱,兩個季節的切換速度會更頻密。「來回反覆的話,會對社會各個方面造成很大破壞,如此下去,樹木年輪的寬窄度也將有直接體現。」他開玩笑說:「很多人仍喜歡追颱風,但也許以後就不行了,因為風力會加劇。」

結語:合力減碳 唯一出路

在李金豹眼中,全球暖化已經是個不可逆轉的事實,「老百姓能做的只有盡力減少碳排放,比如植樹造林或用其他技術手段,把一些碳從大氣中轉移到別的地方去儲存起來」。政府層面,需要加強建設基礎設施,以應對海平面上升等極端情况,「但總之,沒有特別高明手段可以解決所有問題,人類只能盡力減輕全球暖化產生的影響」。

然而無論如何,李金豹最希望的是,「我們不要再覺得全球暖化離自己遙遠,轉變思想後再談應對措施可能更有效,否則無論怎樣提議對抗全球暖化,都是一盤散沙」。