【明報專訊】早前,香港經歷逾16小時的黑雨,多區嚴重水浸,整個城市幾近癱瘓。身處14,000多公里以外的墨西哥城(Mexico City),無法見證「世紀暴雨」,然而水浸的畫面卻異常熟悉,現為墨西哥首都的墨西哥城正值雨季,整個城市不時受水患所困。3周前,墨西哥城受熱帶風暴影響,暴雨來襲,不少道路皆被水淹沒。早於14世紀,墨西哥城始建於一個湖之上。從古老的阿茲特克首都發展成拉丁美洲的發達大都會,墨西哥城的地理位置為城市發展帶來不少挑戰,造成水浸、地層下陷及建築物傾斜。同為國際都市,香港經歷「500年一遇」的滂沱大雨,而墨西哥城則受水患困擾數百年,解構墨西哥城獨特的地理位置及隨之而來的問題,或許能為我城帶來啟示。

阿茲特克人 湖上建立古文明

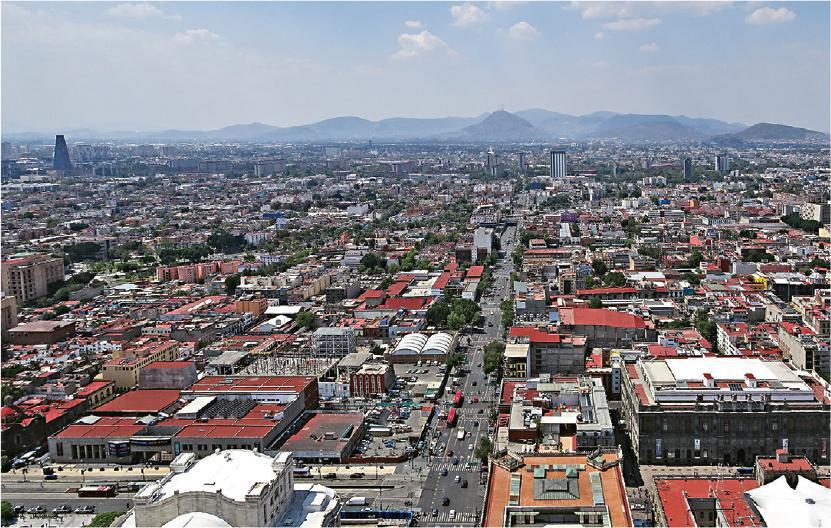

走進市集,小販售賣着熱騰騰的塔可餅,香氣撲鼻;漫步街頭,亮眼的大型壁畫隨處可見,街頭一隅化為戶外畫廊;踏入廣場,人們隨音樂擺動,忘我地跳着莎莎舞……這些場景,統統展現着這座都市的活力。墨西哥城是拉丁美洲以至全球最大的都市之一,整個大都會區有多達2100萬人口。走到城內的主要道路改革大道(Avenida Paseo de la Reforma),兩旁商廈林立,交通絡繹不絕。很難想像,今天繁華的墨西哥城曾是一個偌大的湖。

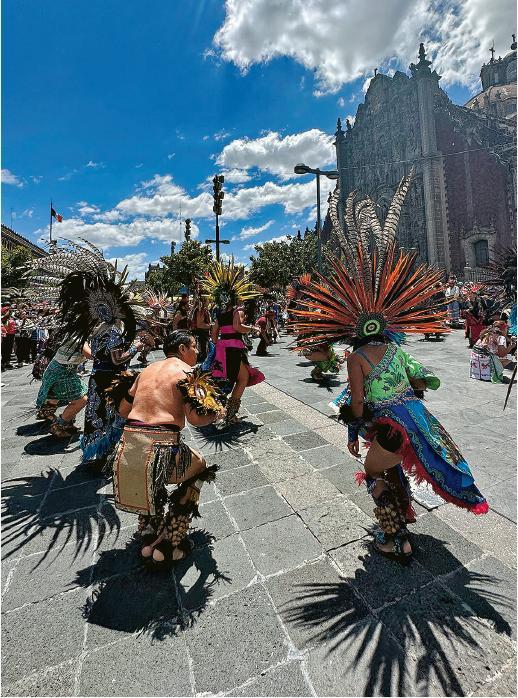

墨西哥城的故事始於阿茲特克人(Aztec),他們發展了美洲史上最重要的古文明之一。現今市中心憲法廣場(Zócalo)的東北面,仍能看到昔日主要宗教場所大神廟(Templo Mayor)的遺址,用作祭祀阿茲特克的戰神Huitzilopochtli和雨神Tlaloc。縱使原址曾遭受西班牙殖民者大肆破壞,沒有保存壯麗的建築群,但從殘留的金字塔、動物雕像與石刻,足以窺見阿茲特克帝國的輝煌歷史。

14世紀,阿茲特克人在特斯科科湖(Lago de Texcoco)中的一個島,建立了阿兹特克帝國的首都特諾奇蒂特蘭(Tenochtitlan)。相傳阿茲特克人受戰神指引,當看見一隻叼着蛇(亦有說是鳥)的鷹棲息在仙人掌,就要在那個地方建立首都,墨西哥國旗正正描繪了這個景象。阿茲特克人最終在特斯科科湖看到這個神蹟,於是在湖中心的島上建造城市。

複雜運河貫穿城市

在湖上建城,展現了阿茲特克人規劃城市的智慧。他們建立了複雜的運河系統,連接城市和周邊地區,便於發展貿易。他們又建造堤壩,將湖泊的鹹水與雨水分開,既解決飲用水問題,同時控制湖泊水位。

為了發展農業,阿茲特克人在運河上建造漂浮花園(chinampa),在蘆葦編織而成的墊上堆積層層泥土、沉積物和植被,創造人工島嶼。這些漂浮花園極其肥沃,阿茲特克人得以種植粟米、豆類和南瓜等農作物,為日益增長的人口供應穩定糧食。今天,在墨西哥城南部的索奇米爾科(Xochimilco),仍保留着這些運河與漂浮花園。昔日阿茲特克人的家園,今天換上一艘艘色彩鮮艷的木船,船家載着遊人穿梭運河,小販在船上售賣食物與鮮花,時而有樂手奏起輕快的墨西哥音樂,以另一方式延續運河的生命力。

西班牙人入侵 抽乾湖水建新城

特諾奇蒂特蘭逐漸發展成一座宏偉的城市,建有宏大的金字塔、寺廟和宮殿,繁盛時期有約20萬人口,影響力延伸到美洲中部。直至1519年,西班牙殖民者埃爾南·科爾特斯(Hernán Cortés)抵達墨西哥,最終在兩年後征服了特諾奇蒂特蘭。西班牙人摧毁了大部分阿茲特克建築,並將特斯科科湖的湖水抽乾,在乾涸的湖牀上建造新的殖民城市,稱為墨西哥城。西班牙人按照當時的歐洲城市規劃,建成壯觀的教堂和修道院。墨西哥城在殖民時期迅速發展,成為新西班牙(New Spain,西班牙管理北美洲和菲律賓的殖民地總督轄地)的政治、經濟和文化中心。

西班牙人也許沒想到,將湖水抽乾會遺禍數百年。由於缺少湖泊調蓄,雨水和溪流容易湧進城市;加上他們在圍攻特諾奇蒂特蘭時摧毁堤壩後,再也沒有重建,從此墨西哥城經常水浸。

踏入6至10月的雨季,一周總有數天會下持續數小時的雨,當大雨超出排水系統負荷,城內便有不少區域被雨水淹沒,灌進馬路、街道甚至地鐵站。為應對水浸問題,墨西哥政府多年來建設雨水排水系統、重建濕地、改善防洪設施,然而種種措施仍未能改善水浸問題。加上氣候變化,極端天氣釀成暴雨氾濫,城內水浸的情况更為頻繁。今年8月底,到埗墨西哥城當天恰巧遇上暴雨,從北部車站前往位於南部的住所,原本1小時的車程足足花了2個半小時。滂沱大雨更導致墨西哥城國際機場航站樓水浸,乘客無法進入,需暫時關閉一條跑道。當地人告訴我,他們對水患早已習以為常,網絡上不時瘋傳水淹城市的影片,成為茶餘飯後的話題。

過度開採地下水 城市下陷

即使墨西哥城不缺雨水,但隨着高速城市化,當地仍面臨水資源匱乏。墨西哥城位於半乾旱地區,地表水資源有限,無法滿足不斷增長的人口需求,唯有開採地下水。現時,整個城市七成供水來自地下水,自2014年起每年抽取多達13立方公里地下水,足以填滿500萬個奧運標準游泳池。

由於墨西哥城建於排乾的湖牀上,加上過度提取地下水,地層正持續下陷。根據一份今年3月在學術期刊《地球物理研究通訊》(Geophysical Research Letters)發表的報告,墨西哥城的地層每年下陷多達35厘米,而且下陷的幅度並不均勻。可以想像,墨西哥城的地底像一塊濕海綿,由熔岩流、火山灰、黏土和沙組成,而水就在這些沉積物之間的縫隙中流動。當大量抽取地下水,地底的「海綿」便會萎縮,導致地層下陷。

地面不均勻下陷令道路出現裂縫,更令部分建築物傾斜。有墨西哥朋友打趣道,人們不用到意大利看比薩斜塔,在墨西哥城市中心便能看到不少傾斜的建築,包括始建於16世紀的墨西哥城主教座堂(Catedral Metropolitana),磚紅色的「佛沙」(Façade,指建築物的外觀、正面)明顯向外傾斜。走到改革大道,著名地標獨立紀念柱(Ángel de la Independencia)下的地面亦可見到明顯裂縫。

同時,地層下陷令部分地下輸水管道受到擠壓而損壞,多達四成用水在輸送過程中白白流走。面對水源貧乏,由於管理不善,墨西哥城竟浪費大量處理過的清水。結果形成惡性循環,因缺水而開採地下水資源,因滲漏而索取更多地下水,導致更嚴重的下陷。

全球暖化持續加劇,未來勢將出現更多極端天氣,墨西哥城要解決水患問題,仍須繼續尋求對策。香港或許可以此為鑑,在變成「水浸大都會」前防患未然,及早改善城市基建與防洪設施。

知多啲:巧合的地震

9月16日是墨西哥的獨立紀念日,墨西哥城舉辦大型慶祝活動,歡呼聲與音樂遍佈城內每個廣場。然而三天後(19日),城內或將瀰漫一片緊張氣氛,因為歷史上這天曾發生3次大地震。墨西哥位處環太平洋地震帶(Ring of Fire),地震活動頻繁,加上墨西哥城湖牀的地基不穩,城內建築物面臨更高的倒塌風險。1985年9月19日,墨西哥城發生8級大地震,城內8000座建築物被毁,7000多人死亡,整個城市其後進行大規模重建。巧合的是,32年後的2017年9月19日,墨西哥城外100公里再次發生7.1級地震;2022年9月19日,墨西哥中部米卻肯發生7.7級地震。因此,不少當地人對9月19日格外留神,更有人形容是「被詛咒的日子」。