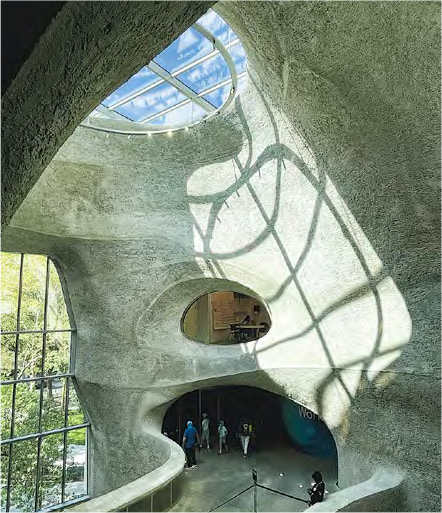

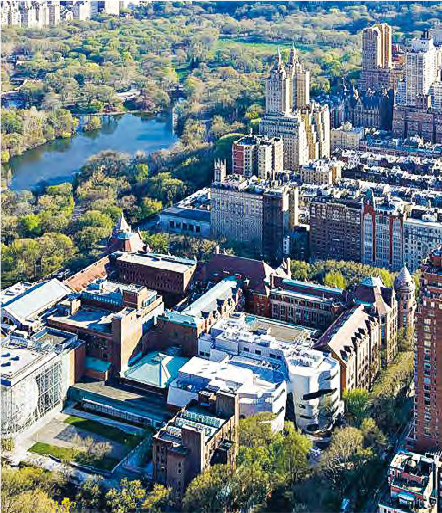

【明報專訊】從中央公園走進美國自然史博物館,彷彿一切都不曾改變,只是大門口不再擺放之前「black lives matter」(黑人的命也是命)運動時備受爭議的老羅斯福銅像。但當繞到另一面的哥倫布大道新入口,誰都會被這5層高、山崖般的建築震懾。這是今年5月才開放的理察.吉爾德科學、教育和創新中心(Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation)。站在中庭,面向千變萬化的岩石牆,左穿右插的通道,還有大小不一的洞口窗戶,彷彿令人一下子從紐約跳進另一世界。在如此不規則的空間設計下,遊人一步一世界,每個角度都看到全然不同的景觀面貌,對比起舊館區的四平八穩,新展區實在令人眼前一亮。

博物館新館的設計師珍妮.甘(Jeanne Gang)在不同訪問中提到,新館的設計靈感源自美國大峽谷,尤其對於峽谷內受到風和水侵蝕而形成的地形非常着迷,因此她帶領團隊研究不同的流動形態,例如水融化部分冰塊後形成的深坑水道,從而尋找在自然世界常見的形態。珍妮.甘是當前建築界翹楚,作品一直展現對自然世界的關注,努力思考建築如何融入環境。例如在芝加哥的林肯公園動物園,便將乳草圖案帶進Nature Boardwalk之中;芝加哥瑞吉酒店(St. Regis)外形也勾勒出水波的輪廓,映照附近的密歇根湖跟芝加哥河。

結構不規則 靠石牆撐起

若說她過去的設計多是糅合自然圖案在建築之中,那麼自然史博物館新館這項目便更為突破。5層高的新館由內至外,完全以不規則的峽谷結構作為本體,從新博物館入口步進中庭,舉目向上是錯綜複雜的石牆和通道,中庭和各層「峽谷」並無柱樑,全靠岩石般的主力牆支撐,方便遊人自由游走各個展覽區域。

為了令這奇觀成為可能,建築師首先要以數碼方式設計每道牆的位置和彎度,然後安裝相應的鋼筋骨架,再以噴漿方式(shotcrete)將混凝土逐層射到鋼筋上,才能形成如此獨特的建築形態。

仿生設計 兼顧保育

當然,仿生式建築風格(Biomimetic architecture)早在現代世界已大行其道,其中的仿生學概念(biomimicry),源自1960年代初的科學研究。而在建築界,仿生學一般理解為將大自然樣式的功能帶到建築設計,有別於上千年來一直只視自然世界為美學啟迪,仿生學更強調的是功能目的。因此,自然史博物館的仿生設計,除了視覺上的震撼,設計師也非常強調功能,包括多角度的自然採光和空氣對流、設計上減少建築廢料、外牆用上岩石來被動地降低室內溫度,「峽谷口」的玻璃也有各種紋理,避免途經中央公園的鳥群因誤撞玻璃而受傷。如此種種,都使得新館的仿生設計,不單成為紐約市的新奇觀,更體現出設計師以建築保育環境的創作理念,比起再多的展板或口號都更具說服力。

新館地下的出入口旁邊是新建的昆蟲區,看着無數螞蟻在透明展覽箱內掘泥築巢生兒育女時,抬頭一看眼前的峽谷式景觀,不禁感覺自己也不過像螻蟻般存在,在自然世界顯得莫名的渺小,一時的個人得失也便算不得什麼了。

作者簡介:政治理論研究者,在紐約留學,一邊跟內子到卡內基音樂廳撲飛,一邊在咖啡廳向學者專家討教。