【明報專訊】橋嘴洲水底下的珊瑚群落去年大都白化了,今年還會呈白化狀嗎?

黃志俊還記得去年潛進水中看見一片珊瑚白化失卻色澤的那天,天明時分身體浮游在攝氏32、33度的高溫水中,心底想像着未來還會否看見這片珊瑚回復色彩。

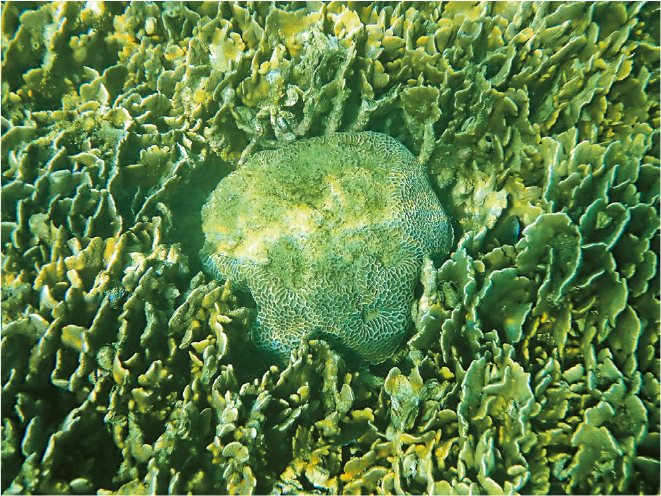

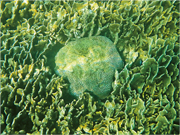

今年夏暑依舊地熱,而想像並沒有消散。再次躍進這片水的日子,不知是風,是雨,還是其他影響海水的因素,水溫比去年稍微下降了,近岸淺水處一些扁腦珊瑚和濱珊瑚,像頭顱頂着短桿小草一樣地被覆蓋上灰綠的藻。那是死亡的象徵。側旁一群細小泥鯭卻若無其事地,啄食着這些使珊瑚趨死的藻,牠們並不怕藻,不怕這些與珊瑚爭奪養分的藻──可是,綠藻為何生長在珊瑚頂層?如他猜想,除了海水暖化使珊瑚白化,初體驗浮潛者若不諳潛術,誤把珊瑚視作岩石,踐踏白化珊瑚上便很可能加速珊瑚消亡。他仔細再看,珊瑚兩側都好好的修復生長,只有頂層看似禿頭般淺綠起來,更確證了這想法。

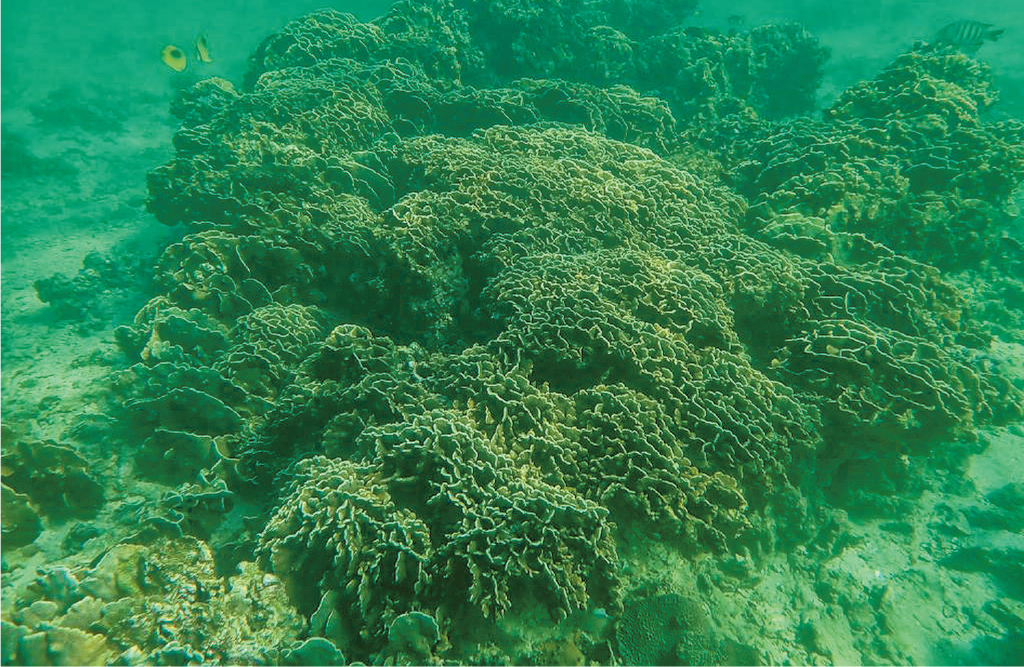

當我們再游往前方,他指向水更深的地帶時,浮潛面鏡前捲來了一大片完好無缺的十字牡丹珊瑚,那時刻直像俯瞰一片深褐色的古城般,城隅間躲藏着不同種類不同大小的蝴蝶魚,牠們晃游着,輕快地,像是體呈黃色身上擁有大黑斑的俗稱豆豉蝶,還有人字斑紋的人字蝶也在眼前略過。他再潛進深水區域,以照相機記錄面前景象,腦中同時閃現一個畫面,魚們去年不是傻頭傻腦衝着照相機而來嗎?這次並沒有,他想,該是通關後潛客漸減,魚們便再記不得潛客的餵養,不再把器材當作食糧,也終於回復本性了。

珊瑚的堅壯

他鬆了一口氣。

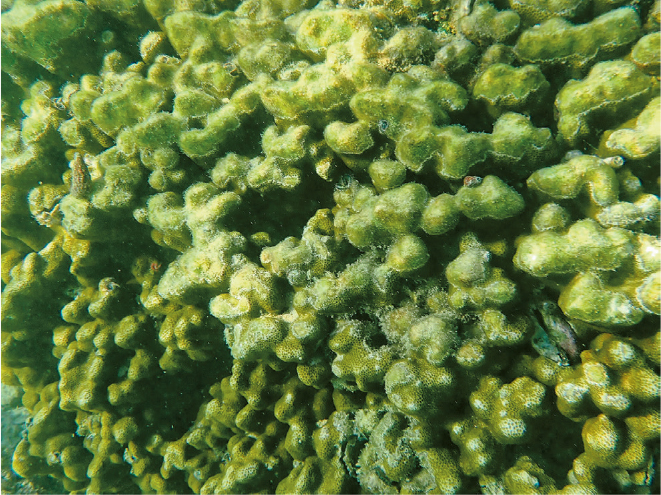

他真的鬆了一口氣,這片水底下的珊瑚還是像認知中的香港珊瑚般堅壯,絕處逢生。普遍也流傳着香港珊瑚韌性異常強的說法,因為牠們得面對冬季低溫冷水,也得面對從西部河口而來鹽度較低的濁水,而牠們大都挺過來了,就這樣十年百年地緩緩生長下去。在黃志俊看來,這就像住在這片土地上的香港人一樣,如此堅壯。

原以為認知中較脆弱的十字牡丹珊瑚康復速度會比其他珊瑚慢,但再次潛游後他發現,牠們比扁腦珊瑚、濱珊瑚在去年白化後都更快地修復過來,至少在這片水底下,而整體珊瑚也漸漸回復面貌,約八成生物開始歸位了。

一切都平安了嗎?也不知道,明年差不多時間黃志俊決定再來看看,看看這個童年時代曾與家人到訪、在灘上遊玩過的橋嘴洲。

二十多年前,大學時期開始接觸珊瑚以前,其時他已聽說,若從太空回望地球表面,唯一能被雙目看見的生物,便是珊瑚。也是說,當太空人念想地球時,他們唯一能肉眼看見的,便是這些海洋的靈魂,許許多多海洋生物賴以共存的珊瑚。類似的說法,以至珊瑚蟲自身簡單的結構,一直吸引着黃志俊。一端開口便能滿足進食與排泄的需要,如此簡單結構,卻能延伸複雜多端的網絡關係。如是大學時期他跟隨伍澤𢉼教授,一頭栽進了看似比魚兒靜態的珊瑚世界,並研究與珊瑚互利共生的蟲黃藻,在各種壓力下如海中沉積物增多時數量會否減少。

看似莫無變化,但若仔細觀看,保持感官敏銳,你可能會發現珊瑚與珊瑚間,或是珊瑚與其他物種之間的微小互動。「牠們會打架,扁腦珊瑚樣子看起來傻呼呼的,但牠最會蠶食別的珊瑚了。」早年曾因碰到珊瑚而劃傷的他說:「珊瑚擁有像水母觸手上的刺絲細胞,被割傷後若不及時處理,傷口或有腫脹變大,所以說珊瑚力量本來就不容小覷啊。」

但如果珊瑚消失了呢?「如果珊瑚消失,整個海洋生態也將隨之崩塌。」珊瑚可以忍一時渾濁,但到臨界點後,便可能斷崖式地坍塌。

難忘白腊仔極高珊瑚覆蓋率

某些海洋生境的消逝,是他這十八年來於可觀(自然教育中心暨天文館)任教以前,任職環境顧問工作時給他的一種難以忘懷的體會。那時親身感受環評制度的不公,顧問位置奉承的必然,使年輕時代的他感到憤懣,懊惱,失望,並自覺無法負擔日復一日違背所學的折磨,於是辭掉顧而無法問的環境顧問工作。後來,他曾在比橋嘴位處更東面、一個名字是白腊仔的地方,做着一份海岸公園可行性的研究工作,當時潛進水底,發現的是──「嘩,從未遇過的極高珊瑚覆蓋率」──海底滿佈層層疊疊的紋理,魚群與其他生物眾聲喧嘩,讓回到陸地的他,滿心歡喜地撰寫報告。

及後迎來的,卻是漫無止盡的等待,落空徒勞的報告。將近二十年的等待至今仍無盡頭。

近年再潛白腊仔,他心底最痛恨也莫可奈何的,是記憶庫與照片庫存放的畫面,已七零八落消失於水底,如今只餘當時兩三成。剩下照片和回憶碎屑。

為什麼會這樣?

黃志俊直言已無法追蹤。但他不忘盛夏時分那裏遊艇不少,也沒有一個禁止船舶拋錨的區域,錨繩很可能拖行於海牀,而船上的人使用的太陽油若不以物理性的替代一般防曬乳,身體躍進水時,化學物便隨之殘留,漸地侵毁海底生境。

我們坐在小亭面朝大海時,他很快便發現海面上幾艘看似是利用燈光,導引魚群的燈艇。此類漁船,會不會誤導了月前游往西貢的布氏鯨,以為這裏糧食豐饒?熱愛海洋也愛觀鳥的他,回想起兩年前同樣被發現誤闖本地水域的小布氏鯨,那時因為水域遠離市區,還沒有鎂光燈的注視。

「海鳥會告訴你鯨的位置:燕鷗在哪裏下水,便知道哪裏會看見鯨。」當小布覓食時無可避免讓魚兒濺上水面,殘餘的漏網之魚便成為一種召喚海鳥的信號,如是本地三種燕鷗,褐翅燕鷗、粉紅燕鷗、黑枕燕鷗,也不約而同出現了。

在船上看鳥,海風嗚嗚,因此看海鳥並不依仗聽覺,不靠耳朵追蹤。

但看林鳥卻不同。「看林鳥很多時候靠聽聲,耳朵敏銳,便能在茂密叢林中迅速尋鳥。」

一開始賞鳥時他受恩師Richard Lewthwaite啟發,同時期也跟隨伍教授研究珊瑚,那時他已發現自己聽覺遲鈍,耳朵無法聽見較高音頻的鳥聲,旁人尋林鳥時都比自己更快尋獲,不免使人困惑。可是,回到海上便不同了,他不像別人暈眩嘔吐,能長久佇足甲板看鳥,這彷彿像上天賜予的天賦,那時候,就在某個通往東平洲研究珊瑚的船程上,甫抵達碼頭時,他與同行者遇上了紅腳鰹鳥,一種不常見的海鳥,那時他便想到:「原來潛水也可以同時看鳥,原來和海洋有如此緣分。」

深信海洋復原能力:只要讓她休養生息

轉眼已是二十多年了。從事生態工作多年,最難忘的一件事是守護龍尾。

當時把精神都花在龍尾,不時遨遊泥灘尋寶,四五年間近乎沒有水肺潛水。其間他發現,這片看似平平無奇烏卒卒的泥灘,混合岩岸、河口、沙坪、亂石等多元組合的格局,竟是個埋藏生態寶物的寶庫。那時累積的經驗,更推翻過去在書本上習得的知識,譬如是紅樹林以外的地方生態價值便較低的說法。那時人們開始到龍尾,一同彎腰,摸摸如楓葉般的海星,花朵般的海葵──他始終深信生態普及的初衷──不單是認識學名,更重要還是親身接觸。

沒有親身接觸,便無從談起感受。

人怎可能設法保護自己無法感同身受的他者?決策的人可以嗎?

如今人工灘已興建,他坦言不願重回故地,也不敢全情投入其後的三跑或明日大嶼等行動。失敗的經驗使他留下陰影。

「我投入的事,還可能成功嗎?」

不過,這些年黃志俊還是相信行動的。他記錄,他在公民科學資料庫上記錄潛水時觀察的物種,也會到較少人拜訪、一般認為水質惡劣的中部水域潛游,趕緊在明日大嶼時代記錄。也正醞釀出版一本以無脊椎動物為題的生態科普書籍。

潛水年期二十年,他還是認定每次潛進香港水域總有新事物正等待發掘,並孜孜試着以不同方式探索這片他鍾情的香港海。近年,他初嘗一種新興被稱為黑水的潛水形式,不像平常在日間跳進水中被陽光照射,黑水的意思是,在夜間潛進幽闃而開闊的大海,利用海洋生物的趨光本質,以燈光吸引平日無法遇見的深海動物,在跟前游弋。

「就像滿月時節,光很亮,有些深海動物會垂直遷移,由深水到淺水,這是自然界的現象。」

這種趨光的洄游方式,使動物水柱般地往上游移。海蝴蝶,櫛水母,八爪魚,各種微型罕見的生物,在鏡頭中綻發色彩,每一小點,也像是生命的展示。

「牠們會變色,很有趣啊。」如萬花筒般的色彩,浮現他手機熒幕。

海底游移 如漫遊太空

「在香港的黑水,魚群不知何故像發狂似地撞擊身體,那時感受到,原來自己並不屬於這裏。」他也試過在西貢東壩黑水期間,被數以百隻磷蝦攀爬身體。「我始終是外來者,無法融入,但我想,我並不是入侵者吧。」

雖是陸地子民,但只有在海底,他才感到無拘束的適然自在,能自由地往上往下游移。在陸地我們無法往上碰觸天空,但被海水包圍便能像太空人漫遊月球般,多了一重維度。

黃志俊也愛看陸地生物,但如果必需從陸地與海洋二擇其一,他思前想後還是選擇要先看海洋生物。「因為有可能更快消失啊。目前溫度不再是平均每年零點一度地上升,而是爆炸式以倍速上升,暖化加酸化,珊瑚大規模白化的話,便很難回頭。」

但黃志俊還是深信海洋的復原能力,只要你給她機會休養生息。

「你看啊,座頭鯨不是曾被人類獵捕至數量極低嗎?但現時數量已回復一定水平。」「印尼的四王群島,我原以為是pristine原始的,但原來並不是,只是過去制定了適當措施。」「再近一點,再近我們一點的台灣小琉球,不是有很多海龜嗎?事實上十年廿年前,是很難找到海龜蹤影,但後來禁了刺網。」

重生又重生。如果,如果在香港呢?

「如果擴大保護區範圍,不止是目前本地海域的幾個百分比,而是10%、20%,最好30%?那麼,未來絕對是有希望。」

「禁止拖網後,近年在水底也看到不少體型細小的珊瑚,意味正逐步生長。」

在深邃海底下,蘊涵許多我們肉眼看不見卻佔據海底生境達九成的微生物,深刻地,掌控着人類的食物,與健康。

「那個希望,其實不止是給海洋,而是給人類的。」