【明報專訊】當大家開口埋口談創意,但創意行業卻並非香港產業的中流砥柱。一向以來,較多人留意以創意為本的娛樂事業,但建築及時裝設計,其實是建立國際形象同時兼具經濟價值的重要一環,比起純粹賺錢的其他產業,更能在逆境中樹立正面形象。近年香港不同單位均積極向外輸出創意,例如威尼斯建築雙年展香港館及由PMQ主理的虛擬時裝企劃FabriX。這些「對外活動」,究竟對創意業帶來何種影響?

威尼斯建築雙年展香港館 展現城市轉型

建築一向是香港重要軟實力之一,同時亦是最具爭議的創意項目。香港寸金尺土,每個建築項目都要平衡各持份者之間的角力。今屆由香港建築師學會雙年展基金會主辦的威尼斯建築雙年展香港館,找來建築師李國欣、香港中文大學建築學院主任田恆德教授(Prof. Hendrik Tieben)及建築師矢野豊聯合策展,以Transformative Hong Kong(港創未來)為題,將展覽分為「領土轉型」、「建築轉型」和「公共空間轉型」3部分,於Arsenale展區入口對面的Campo della Tana舉行。

香港近年面對多方面轉型,英文主題Transformative Hong Kong比起中文更貼合當下現况,陳述取態較為中立。相比起其他館,香港館相對地以現實發展為主,如建築轉型部分,便展示嚴迅奇建築師事務所主理、位於牛頭角下邨的東九文化中心,簡述如何透過建築及規劃與天橋接駁,連接公共交通及人流,讓藝術文化能走入該區而非自成一國。Lead8的《重新構想維多利亞港》則觸及天星小輪碼頭,呈現他們的設計工作坊成果,展現如何以碼頭為中心,將海繽地段作無縫連接城市單車和步行網絡。這些展品均具在地性。

與環保相關的新科技展品

田恆德於展場說起:「香港雖然不斷經歷變遷,但跟此時此刻比較則有規模之別,如人工島、東北發展等。這些城巿化及住屋發展,無疑是創造新香港的企劃。當中除了龐大的建築量,亦涉及城郊關係。這個自然與人的關係,亦延伸到當中與環保相關的新科技展品。」當中有Studio RYTE於今屆SaloneSatellite用上亞麻纖維製成的Triplex小櫈,亦有Tobias Klein 和Victor Pok Yin Leung的3D打印中式陶瓷,呈現香港當下的創意脈搏外,亦能帶出不同規模和範疇的變化,不止於空間,亦涉及技術。展內另一部分集中公共空間轉型,如HIR Studio的展品《膠換坐椅》,以取之沙田用於沙田方式製成的回收塑膠椅,便是其中之一,探索居民能如何回饋社區。

「在這段期間,不少人選擇留在香港,在港工作,是基於某種社會公民特質,不同背景的人有意改變香港,以自己方式為城市作貢獻。他們未必有統一目標,不是所有人都追隨同一個夢想,但他們以不同方式對城市和公民作出承諾。我們亦認為在當下,需要發出的不止是一種聲音,各個專業可同時實驗不同可能。」

自然與城巿生活結合

展內亦有多個作品展示「香港北上」的未來發展,如港鐵所展示的北環線,以及Justin Hui的影像裝置作品《未定之境》,均呈現有別於過往以中環為發展中心的價值。「大多數公眾對向北轉移抱有很大的猶豫,無論是香港北部,還是香港境外的北部。我認為我們試圖做的,不僅僅是呈現中環或北部都會的可能,而是對城市各個部分變化的某種概述,並以香港北部為焦點,這個未來轉變最大的地區之一。中環的發展已經成形,而在新界北部,則有着更大規模的重組。就我個人而言,我會將新界北部視為香港自我創造的機會。現有的條件更容易連接已有的基建,亦有自然與城巿生活結合的可能,一如1970年代的沙田,有機會透過規劃及設計,做得更勝從前。」

FabriX 2023 - Digital Fashion Roadshow 穿虛擬時裝拍照

香港時裝一直有到外國參展,除了個別香港時裝設計師外,如Fashion Farm Foundation便剛於巴黎舉行Hong Kong Fashion Guerilla。以創意地標為定位的PMQ元創方,亦走入時裝界,於2022年推動的虛擬時裝企劃FabriX,並於今年9月將FabriX 2023 - Digital Fashion Roadshow帶到倫敦及巴黎時裝周。除了展示12名香港設計單位的虛擬時裝作品外,亦與法國及英國設計師如LGN Louis-Gabriel Nouchi及Ancuta Sarca等合作,有別於以時裝騷或發布會的方式,輸出及呈現香港軟實力。

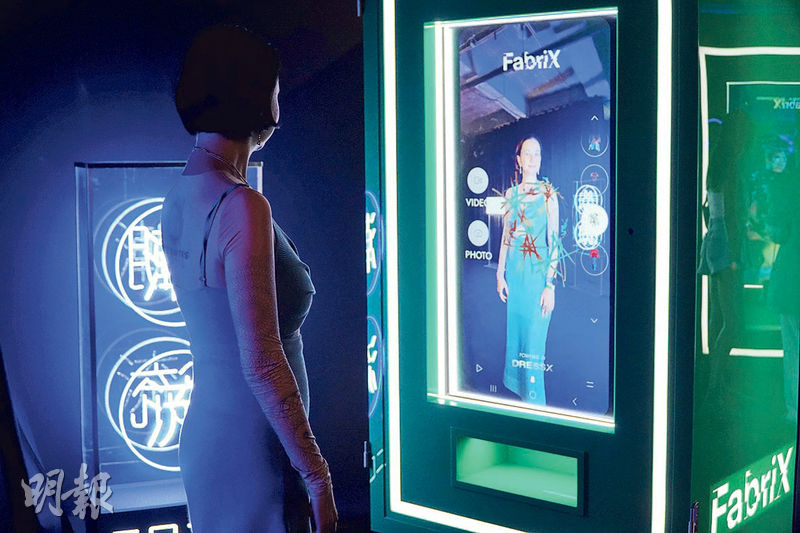

這個與虛擬時裝平台DressX合作的巡迴路演,基本上是用上貼紙相機的原理,但加入擴增實境(AR),讓人在屏幕上看到自己穿上虛擬時裝外,拍照及拍下短片留念。《明報》早前介紹過相關計劃,記者也特別在倫敦時裝周舉行期間採訪相關單位。FabriX項目總監黃馨說︰「代表香港參展的單位是透過公開招募然後再由業內人士按設計師的潛力評審,而外國單位則由當地時裝協會推薦以及我們留意到的具潛力設計師中揀選合作,例如為Sam Smith做衫的Harri。不少外國設計師其實亦未試過將自己的作品虛擬化,過程比他們想像中有趣得多。其實在疫情期間已能看到虛擬時裝的發展潛力,如不少品牌網站的試穿功能等,是GenZ習以為常的事物。在疫情前,亦有不少香港藝術家於國際級藝術展展出AR作品。在技術上,香港有不少修讀新媒體學生鑽研虛擬立體布料的呈現,成為設計師交換設計概念的工具,先有概念,再由技術催化過程。」

脫離重量限制 加入動態元素

香港參展代表之一的Shek Leung,去年先以作品Rupture Noise Coat及Noise Cross Shirt參展,今年則加入以縷空結構為本的A Breath of Fresh Noise系列上衣。Shek Leung說︰「人需要著衫,但虛擬時裝的好處是在設計上可以更誇張,脫離重量限制之餘,亦可加入動態元素。我家從事影視業,所以設計時亦以之為靈感。例如以電影粒子質感為靈感的設計,在真實服裝上大多以釘珠展現,但在虛擬時裝作品上,則能加入色調及動感變化,更能呈現設計靈感由來及效果。我認為兩種類別的時裝會同時存在,給予穿者完全不同的時裝體驗,多一種選擇。但作為設計師,虛擬時裝則是一個媒介,特別是當中的動態元素,讓我能更清楚表達品牌與電影之間的關係。」

作為項目總監,黃馨也捕捉到香港時裝的創意脈搏。「香港有不少好的人才及資源,由設計學生到電影後期製作等都有,唯一需強化的是立體時裝軟件應用。按個人而言,香港一直以來的優勢,除了是地理位置,亦是重要的商貿樞紐。我們的照相亭亦是一個貼地而大眾容易接觸的裝置,代表到香港出入口快速的節奏。而跟我們合作的外國設計師,亦因為自身國家未有相關支援,在跟我們合作時感到感激。韓國的相關發展走得較前,香港要發展,也需要像當地一樣有相關機構支援培育,才能做到這個貼地而不失前瞻的項目。」●