【明報專訊】為撫平二戰帶來的創傷,戰後前衛藝術(post-WWII Avant-Garde Art)在各國興起,1950年代的藝術形式變得多元、抽象。至1960年代末,美國經濟復蘇,民眾對娛樂、藝術的「日、夜繽紛」有更大渴求,科技亦由軍事用途走向日常,不少藝術家錨定科技成藝術媒材,促成跨界漸趨蓬勃。鼓勵藝術家與工程師合作的科技藝術組織Experiments in Art & Technology(E.A.T.)在1966年9月成立,於翌月舉行的「9 Evenings: Theatre & Engineering」表演,不但引起熱議,也為1970年代的Art Tech開闢一條更寬闊的道路,擴展了科技藝術的發展規模。

(Art Tech先鋒系列之二)

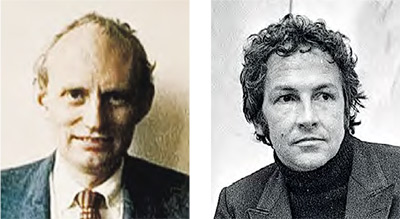

上期提到的韓裔錄像藝術家白南準,在這時期駐留新澤西州Bell Labs,創作Digital Experiment at Bell Labs(1966-1967),也認識了Bell Labs工程師、E.A.T.創辦人之一Billy Klüver,不時以書信交流技術建議。成立E.A.T.之前,Klüver已經與不少當代知名藝術家合作,除了白南準,他曾協助Andy Warhol製作在展間放置銀色氦氣球的Silver Clouds(1966),及助Robert Rauschenberg用5件爛銅爛鐵改裝、觀眾能互動的發聲裝置Oracle(1962-1965)等。Bell Labs為藝術家提供技術、知識、器材等,而E.A.T.最初的理念是讓藝術家與工程師配對,更着重志同道合的合作交流,在高峰期達5000名會員。

藝術家×工程師 上演「高科技」藝術

「9 Evenings」一連9個晚上、共10場演出於紐約Park Avenue Armory上演,有近10,000名觀眾進場,以劇場形式結合科技呈現藝術創作,參與演出的藝術家來自不同界別,如音樂家、雕塑家、畫家、演員、舞蹈家、詩人和作家等。作品意念由10名藝術家構思,30名Bell Labs工程師及科學家協助實行。據E.A.T.官網指出,所有工程師共花逾8500小時參與製作。當中使用的技術至今仍十分前瞻,除了自動化機械裝置、即時影像投映外,如鋼琴家兼作曲家David Tudor的Bandoneon!: A Combine與Robert Rauschenberg的Open Score,把劇場即時發生的行動(action),用音頻透過電子裝置,轉化成直接控制場內環境的燈光、音效,甚至影像的信號。場內觀眾由頭到尾體驗整個作品的起承轉合,舉例如Bandoneon!: A Combine,場內移動的無線喇叭,裝置播放着由手風琴音轉化成電流聲的沉鬱白噪音,工程師用筆形電筒及16格光敏電阻控制開關,且遠且近地移動,打破一般演奏會音樂的單一方向,工程師與Tudor更利用場地傳聲有6秒延遲的特性,在演奏中途刻意停頓數秒,讓觀眾在迴響中感受空間感及其變化。

設計世博展館 「沉浸式」先驅

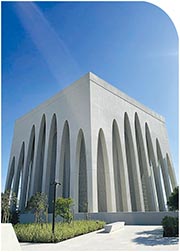

另一個著名項目是1970年大阪世博(Expo '70)的Pepsi Pavilion,即日本藝術家岡本太郎建太陽之塔的同屆,E.A.T.參與其中,把藝術、科技跨界由美國延伸至國際層面。事緣百事可樂公司向Billy Klüver提議讓藝術家設計主題展館Pepsi Pavilion,除了負責牽線的雕塑家、電影製片Robert Breer,另外找了3名藝術家Frosty Myers、Robert Whitman及David Tudor,以及曾參與世博美國館(US Pavilion)規劃的建築師John Pearce組成主要創作團隊。

Pepsi Pavilion以新穎的藝術形式——空間、環境、情景與科技結合呈現人前,可謂為人熟悉的teamLab、「沉浸式」藝術體驗的起源之一。Pepsi Pavilion頂部設霧氣裝置,按現實天氣產生不同形狀的雲。7個用白色塑膠外殼包裹、6呎高的裝置模仿石塊,緩緩環繞主場館移動,概念來自京都龍安寺石庭的禪意。內部主樓層為穹頂鏡房Dome Room,底層Clam Room房內昏暗,僅靠玻璃天花板從上層拱頂透入少許光至房間中央,4種顏色的雷射光線配合音效,交織出不同的移動規律,從鏡面折射至傾斜的地板。而主樓層透過半球形的鏡面折射,讓觀眾抬頭仰視,觀看在房內另一邊的現場表演。觀眾可邊參觀,邊使用會場提供的手提聽筒,聆聽樓層播放約20段聲音,在不同材質產生的變化,靠移動自身來創造與別不同的聲音和燈光體驗。

世博後,E.A.T.把重心放在整理藝術家與工程師配對的大數據資料庫EATEX Directory。因先前的成功,引來數以千計的藝術家和工程師提交資料,希望促成合作計劃。據美國藝術史學家兼策展人Michelle Kuo於2018年發表的哈佛博士論文To Avoid the Waste of a Cultural Revolution中提及,E.A.T.最初先後利用黃色及藍色的鍵控卡(Keysort cards)分類,及後研發IBM電腦軟件處理,但電腦未普及,列印成本亦高昂,礙於執行困難及資金短缺,以及決定以去中心化(decentralization),而非集中、垂直層級(vertical hierarchy)由組織上而下統一處理配對事宜,導致鬆散、被動的局面,計劃難以推進,甚或不少成功媒合的案例沒被記錄。Kuo認為E.A.T.的規模在藝術史上無可比擬,但由集體(collective)轉向網絡的概念,仍受限於舊有框架,終告沒落。

科技跨界藝術非新論述,例如在1968年11月由Pontus Hultén策展、在Museum of Modern Art(MoMA)舉行的「The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age」展覽,爬梳機械藝術史,最早可考據至達文西的飛行器(Ornitottero Verticale)設計圖。該次展覽其中一環讓E.A.T.公開徵集新科技結合藝術的提案,藉比賽推動工程師與藝術家配對,促成同月史上首個大型科技藝術展覽「Some More Beginnings: Experiments in Art and Technology」。

創造意義 免淪空泛噱頭

E.A.T.刻意使兩個展覽同期舉行達至對話,因科技演化亟欲尋找機械以外的定義,亦反映礙於科技特性,一直無法好好被定義,台灣清華大學科技藝術研究所教授曾鈺涓在2009年發表的期刊文章〈缺席的一段歷史:從「藝術與科技」到「數位藝術」〉指出:「雖然『科技與藝術』發展至今,大家仍然無法在數位藝術、電子藝術、科技藝術、新媒體藝術等各種名詞使用中達成同一性,藝評家與藝術圈仍持續的質疑並持續探討其本質形式與美學存在的可能性。」

「It was done before its time and it's too late now.」Rauschenberg在2007年發行、與作品Open Score同名的紀錄片訪談中,回想1966年的作品,有感在當年太前衛,現時出現則太遲,道出科技藝術具時效的特性。譬如白南準的電視機錄像裝置雖是經典,今日已是生活一部分;在NFT興起前,無論是E.A.T.時期用的電腦系統DOS,或現時的電腦繪圖軟件,也曾是科技藝術的工具;再過數年,當VR、AI技術普及,現時的科技不再是未來創新的媒材,大眾看待科技的觀感隨時代迥異,是必然發生及無法改變的現實。藝術家以科技之名,搬弄閱聽人的獵奇與恐懼也會過時,像澳洲行為藝術家Stelarc 2006年創作的Walking Head Robot,熒幕顯示3D人臉,架在像昆蟲肢體的金屬支架上,在現今商場、餐廳也有機械人服務員的年代,挑釁效果定不及Stelarc慣常用鐵鈎刺穿自己皮膚、半空垂吊的手法般震撼。

時至今日,香港Art Tech發展也無法掙脫這種積存在歷史中的問題,就如政府近年大力推行STEM,補助藝術界、劇場界創作跨界數碼項目,除了不少一向專精運用科技創作的本地藝術家外,也不乏對科技陌生的藝團為渡過疫情難關,硬着頭皮申請資助,使近年有一連串沉浸式、VR等科技相關形容詞,冠在各種藝術形式的名詞前,但有多少作品真正運用到該種技術的特性來呈現藝術面向,而非流於形式、空泛如無物的噱頭?倘若科技部分沒讓作品質素增值,這種跨界永遠只會以一種「新嘗試」的姿態停留在實驗階段。在「玩爛」Art Tech這名目之前,像Kuo的論文標題——如何避免文化變革的浪費,是當前應藉E.A.T.的經驗以史為鑑,無論是政府或商界提供資本的同時,應反思如何在各種層面推動Art與Tech的有機互動。藝術家應思考如何以藝術叛逆與顛覆的本質,主動為科技模糊的定義,創造意義與價值,而非把科技視為信手拈來的工具。