【明報專訊】「『冰島顧爾德』推出《郭德堡變奏曲》錄音」這消息,成為喜愛古典音樂的朋友圈內,近月不時聊到的話題。所言「冰島顧爾德」,乃指出生於冰島的鋼琴家奧拉夫森(Víkingur Ólafsson)。這名不靠贏取國際音樂大賽而晉身古典樂壇殿堂的鋼琴家,短短幾年間已聲名鵲起,成為當今炙手可熱的演奏名家。

奧拉夫森於2018年推出的巴赫專輯,為他迎來德國古典音樂獎(Opus Klassik)2019年度獨奏專輯大獎、BBC Music Magazine 2019年度最佳器樂專輯及年度最佳專輯兩個大獎,同時亦獲Gramophone雜誌選為年度藝術家,風頭一時無兩。以演奏巴赫作品而能得業界高度褒揚者,少之又少,即使以「巴赫專家」著稱的András Schiff、Evgeni Koroliov等,亦未能受到如此關注。

奧拉夫森的成就,自然讓人聯想到以彈奏巴赫《郭德堡變奏曲》「一炮而紅」的加拿大鋼琴家顧爾德(Glenn Gould)。因此,「冰島顧爾德」之稱亦不脛而走;由「冰島顧爾德」演奏《郭德堡變奏曲》,更是令樂迷期待不已。

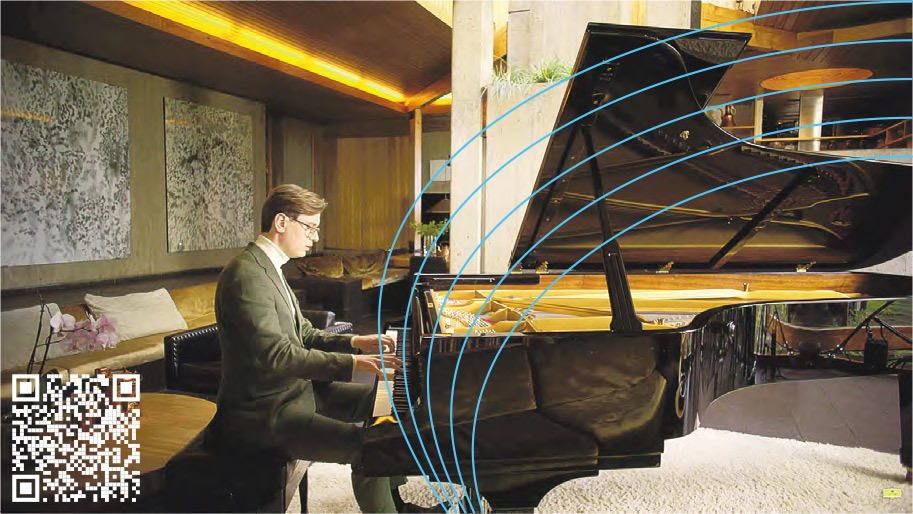

最初留意到奧拉夫森的冒起,在於他選擇走上跟其他演奏家截然不同的路線。他灌錄的首3張唱片,都由自家創立的品牌Dirrindí發行。他的舉措,比當年把自資錄音寄往各大唱片公司以博垂青的Simone Dinnerstein更為「輕狂」;一個寂寂無名的初生之犢,於串流平台漸成風潮的2009年,若非對一己之藝信心滿溢,如何敢親自製作和發行自己彈奏的唱片,而灌錄的曲目更包括市面上已有無數經典錄音的布拉姆斯和貝多芬作品?除這樣「奇兵突出」地為自己圓夢,他亦於演奏事業外,為冰島國家廣播公司製作名為Útúrdúr的一系列音樂節目,展現出年輕音樂家推廣古典音樂的熱忱。2015年,瑞典的國際室內樂音樂節Vinterfest,邀他接掌藝術總監一職,讓他的才藝得到另一方式的表現。然真正讓奧拉夫森大紅的,是2016年獲德國Deutsche Grammophon青睞,於這個著名的黃色標誌旗下,推出好幾張令人驚艷的錄音。

琴音澄澈 激情熾盛

冰島,有其孤寂而神秘的特質。這國土上不少地方,覆蓋着聞名世界的冰川,然冰川四周,卻又散落逾百火山,故有「冰與火之地」的稱謂。奇特的冰火矛盾、極端的白晝時間,為這個地方建構出獨特的文化。奧拉夫森的琴音,也透露着這種難以言詮的特質:他的指觸與音色,異常的晶瑩、清脆,甚至帶有不沾塵埃的明淨,也具廣闊的空間感;但澄澈的琴音背後,卻有一股熾盛的激情。樂曲如巴赫《管風琴奏鳴曲第四號》(BWV 528)的「行板」、布拉姆斯的《間奏曲》(Op. 116)、格拉斯的《練習曲》等,都非炫技之作,但於他的指下,卻總蘊含火山待發的張力。冰火融合出來的,竟是一份透心的人性溫暖,可謂只此一家。奧拉夫森似乎也深知他與眾不同的氣質,選曲大異於其他同行,不挑最艱澀、最響亮的作品,反而專精於技法要求遠為簡易的小品。

無獨有偶,擅演巴赫的顧爾德,長居的加拿大,每年也有好幾個冰天雪地的月份。顧爾德的觸鍵,同樣以清晰、乾脆見稱,各個聲部的處理,紋理井然,交織出恢宏壯麗的架構,但絕藝化現的,是孤高獨聳的一人之境。奧拉夫森的巴赫,卻帶有抒情溫潤的貼地感,讓人聯想到冰島火山附近的地面,冒起地熱與嚴冷空氣交會出的蒸氣,猶如感受着地球的呼吸。

在一篇訪問中,奧拉夫森提到他到紐約茱莉亞音樂學院進修時,五光十色的煩囂生活,尤令他惦念冰島無垠空際的極光、廓然無聲的寂寥。那份寧靜致遠,成為他琴音中最迷人的特質。藝術的醉人之處,是可從中窺探演藝家的文化底蘊、人生境界、情感哀樂、氣質神采。同樣一部《郭德堡變奏曲》,鍵琴家可流露法式放浪形骸的浪漫、德式嚴謹縝密的結構、俄式恢宏大度的深情,當然也有大舞關刀的花拳繡腿,而奧拉夫森呈獻的,可說是冰島獨有「冰火」文化的極致。

音色多樣 絲絲入扣

奧拉夫森着重的音樂技巧,並非飛快的指頭動作,而更專注於色彩方面的營造,讓鋼琴發出管弦樂聲的質感、突出聲部的織體、唱出由衷的歌聲。不難發現,他演奏的巴赫作品,富有音色上的層次感,令他手下的鋼琴聽來猶如多種樂器,以多樣的音色,與不同樂章的性質配合得絲絲入扣。以此特質獨步古典樂壇的「冰島顧爾德」,演奏顧爾德賴以成名的巴赫《郭德堡變奏曲》,寧不令人期待?

奧拉夫森於明年2月才到多倫多演出《郭德堡變奏曲》,於我而言,是一場不容錯過的音樂會。遠在英國的愛樂朋友,早前已親身聆聽,讚不絕口。我近日多番細聽的,是他於錄音室灌錄的版本,算是出席他現場演出前所做的功課。幾年前因撰寫有關《郭德堡變奏曲》專著,曾對此作品深入研究,自己也常演練,因此對樂曲的每段變奏、每個音符,都特別會心。閱讀奧拉夫森為此曲親撰的樂曲解說,更覺他對巴赫此作品認識之獨到。其中,他舉了一個非常深刻的比喻:他將整部《郭德堡變奏曲》比作「一株壯麗的橡樹,生機勃勃、充滿活力;其形態柔韌而不斷更新,葉片不停展翻,透過超凡而扭曲時間的光合作用,為崇拜者釋出音樂之氧」。如此剖析樂曲的架構,跟朱曉玫以道家「反者,道之動」的切入點,便完全不同。

驚人變奏 大異其趣

網絡上首先見到的唱片宣傳,是奧拉夫森彈奏的第一變奏。速度之飛快、技法之穩健、旋律的歌唱、節奏的掌握,都令人目瞪口呆,頗有先聲奪人之氣勢。此變奏有必要以此極速彈出嗎?可能不必。於速度的處理上,似乎受了顧爾德的影響。然當忘記音符而浸淫於樂聲中時,不難感受到奧拉夫森於此變奏中,洋溢出愉快輕盈之感,由此愉悅帶動出舞蹈的律動。反觀速度的選擇,便不能視為模仿顧爾德之舉。更者,愛樂者亦可由比較顧爾德與奧拉夫森對此變奏的處理,驚詫於兩個絕頂高手,如何分別以理性與感性為基調,作出大異其趣的動人詮釋。

至於曲首的「詠嘆調」(Aria),雖然已是極為熟悉的旋律,但奧拉夫森的彈奏,竟能以輕微的速度彈性、樂句頓挫,勾起令人動容的一陣心酸。其餘變奏,總的來說,採取偏快速度,卻能有機地把30段變奏與前後詠嘆調融為一體,化零為整。奧拉夫森並沒有「別出心裁」地為每段重奏設計不一樣的裝飾音,但為每次重奏都灌注了生命力,自然帶出各別聲部的偏重、觸鍵的輕盈與沉厚、句法的抑揚、踏板的巧妙運用等,瀟灑自如地為整部樂曲賦予連綿不斷的情感起伏,也讓變奏當中兩段重奏呈現極其細膩的變化。

歷年聽過的《郭德堡變奏曲》錄音和演奏不少,能留下深刻印象的,卻寥寥可數。聆聽奧拉夫森的《郭德堡》錄音,不期然聯想到顧爾德,非刻意比較,而是愈聽愈希望奧拉夫森會如顧爾德般,30年後重錄此曲。