【明報專訊】王文興(1939-2023)是當代台灣文學的傳奇,他對現代主義的貫徹始終的不懈實踐為島嶼文壇的文學認識樹立典範,影響方興未艾;而其人大隱於市,心遠地偏的孤鳥形象,放諸喧嘩擾攘的華語世界都顯示獨特的秀逸姿態。王文興出生於福州,後來遷居廈門,童年在第二次中日戰爭的陰影下度過;而王文興來台的軌迹也不同於一般「外省人」,他在戰後的1946年即隨家人早一步遷居島嶼,先是落腳屏東東港,兩年後才移居台北。

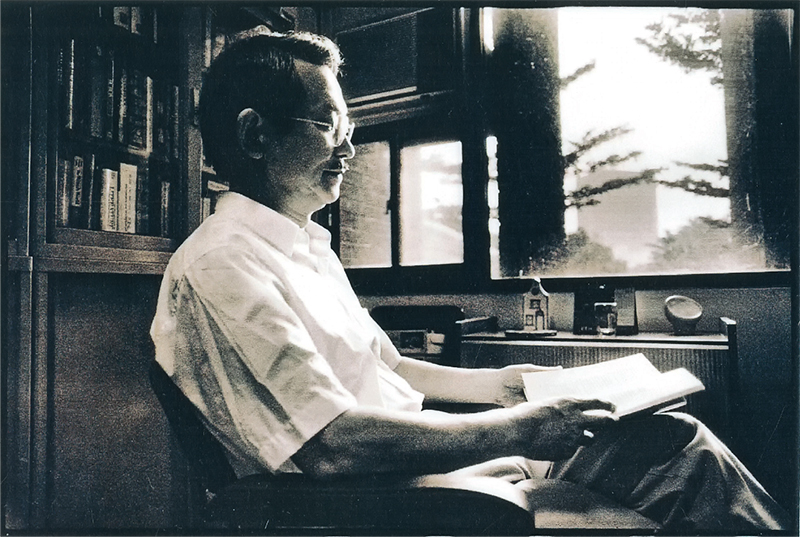

王文興從中學時期起就是醉心文藝的慘綠少年,由於志在創作,他沉迷文學閱讀,尤其對外國小說最為傾心(通過英文與中譯來接受);1957年,考入台灣大學外國語文學系,此後陸續在《大學生活》與《文學雜誌》等刊物上發表小說。(註1)大學畢業、服完兵役,王文興赴美,至愛荷華大學深造(1963);兩年後(1965),他學成返台,開始在台大外文系的工作;直到2005年退休為止,王文興前後在母校執教40年的時光。作為教授的王文興,憑藉他對於文本質地細膩獨到的掌握,乃至投注在一個一個詞彙上反覆推敲的執著,感動,或者震動,數個世代的文藝青年。根據曾是王教授課上學生的張淑香教授的回憶,王老師情理兼備的朗讀不啻文學院最優美悠長的聲響。(註2)

醞釀「文藝復興」的波瀾

王文興與台大的深遠關係始於其人進入台大外文系的1950年代後半葉。當時台海情勢緊張(1958年爆發八二三炮戰),島嶼內部仍然處於白色恐怖的陰影底下。不過在文藝圈,一波「文藝復興」的波瀾正悄悄地醞釀。而其基地不在別處,就在台大外文系。1949年國共內戰後中國分裂,一批教授隨着國府遷台,順此潮流,1950年代的台大文學院亦出現不少大陸出身的著名老師。受聘於台大外文系的夏濟安(1916-1965)教授即是其中一人。夏濟安乃著名漢學家夏志清(1921-2013)的胞兄,他經香港輾轉來台,在台大任教約莫十年的時間後前往美國。然而也就是這前後不滿十年的光陰,夏濟安對台灣文學作出巨大貢獻:其一,夏氏和一些同好創辦《文學雜誌》,替不甘為政治教條背書、箝制的作家作品提供發表的園地,也為有心增益文學技藝的寫作者引介西方現代(主義)小說的理路觀念;而任教於台大的課堂上,他作育英才,精心培養展露才華的新銳作家,包括王文興,以及與王同班的同學白先勇(1937-)等日後厚實台灣現代派底氣的經典創作者。

奠定於夏濟安所引介的新知與所帶領的新潮之上,1960年,王文興、白先勇以及李歐梵(1939-),乃至來自香港的劉紹銘(1934-2023)和葉維廉(1937-),這一伙同儕共同創辦《現代文學》雜誌。《現文》承先啟後,一方面賡續台灣現代主義發展的軌迹;另一方面,較之於其他華語區域僅僅在不同時期零星閃現的現代主義式美學感知,戰後的台灣現代派自成一格,半世紀的積累使其演化為一脈綿長的系譜,其間新舊世代的作家作品不絕如縷,甚或差異意識形態陣營的名家也紛至沓來。而若欲從眾多的作者中擇一名以管窺現代派在美學上指引的核心理念,並且估量他/她們實際屢踐的成果,那麼王文興絕對是最理想的選項之一。

「橫征暴斂」的作者

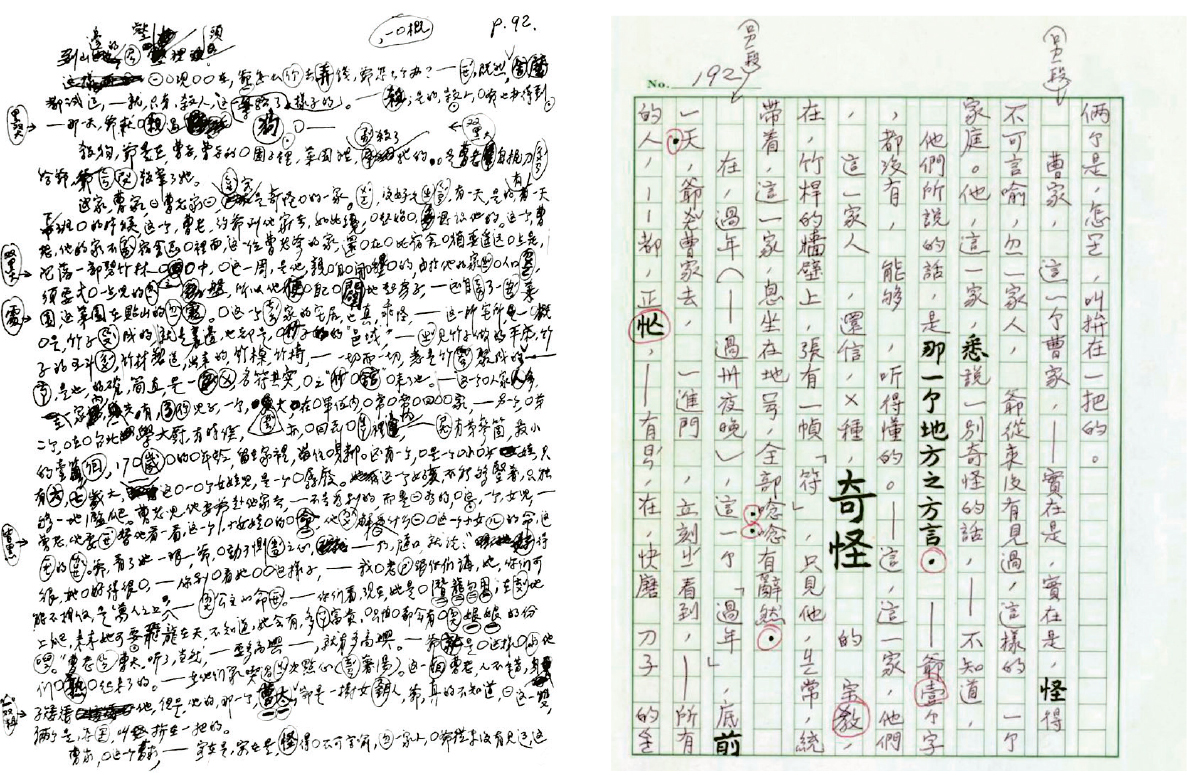

大概很少有其他作家比起王文興更稱得上「量少質精」這個形容:在近乎一甲子的漫長寫作生涯裏,王文興泰半時間都沉浸在小說世界的經營構造;他通共出版了兩冊短篇小說集,以及三部長篇小說:前者蓋屬早期作品,即《新舊十二文》與《十五篇小說》(1979);後者則是王氏邁入成熟階段後主要用心的所在,成果依序為《家變》(1973)、《背海的人》(上冊1981,下冊1999),與《剪翼史》(2016)。(註3)以一個畢生精力都貫注在寫作上的小說家來衡量,王文興在量上不算是多產。此一數量上的欠缺反應的其實是王文興對待「寫作」的信念,他就此提出一些令人印象深刻的說法,諸如:

因為文字是作品的一切,所以徐徐跟讀文字纏算實實閱讀到了作品本體。一捲四個樂章的協奏曲,你不能儘快在十分鐘以內把牠聽完。理想的讀者應該像一個理想的古典樂聽眾,不放過每一個音符(文字),甚至休止符(標點符號)。任何文學作品的讀者,理想的速度應該在每小時一千字上下。一天不超過二小時。作者可能都是世界上最「橫征暴斂」的人,比情人還更「橫征暴斂」。不過,往往他們比情人更可靠。(註4)

(寫作)是很辛苦,這完全是——已經不是腦力,是體力的工作了。我只有在進行第一份草稿時,才動了腦筋,那是真正的創作,等我把第一份草稿改成定稿的文字時,這已經不是用腦筋的時候,是耗用的體力。好像打鐵一樣,字是打出來的,我確實是用鉛筆敲出來的——所以我工作兩、三小時後,一定要休息一小時,否則恢復不過來。(註5)

前一段落乃王文興非常著名的自况宣言。它在表面上言及的雖然是約束讀者的紀律要求,不過若進一步追究,不難發現這些規則更像是作者在表白自身的創作理念。此一理念化諸實際,則為第二段落描繪的,名副其實的「錘鍊」。而相較於讀者一天至多僅能讀兩千字左右,在王文興的身體力行中,作者的極限——「催稿催得急了,我趕時限應付應付」——是折半的一千字。唯獨這個數量乃是在撰寫「要求不那麼嚴格」的散文時始得以容許的特殊狀况,在未抵觸時限的不得不然時,王文興作散文的速度一天也不過「大約兩、三百之間」。(註6)至於須以「我以我血薦軒轅」般殉身姿勢相與的小說,王文興只能夠以一天數十字的進度推進往前。(註7)

行文至此,我們恍然大悟,何以如王文興這般專心致志的創作者產量竟不豐碩(也突然理解何以《背海的人》上、下冊的出版相隔近乎廿年);然而與此同時,我們也見證一個現代主義者怎麼身體力行地,將「文學即宗教」、「句子的冒險」這類現代派的信念真正體現為實質:作者的「橫征暴斂」不僅劍指讀者,也迴向本體。

細讀極短篇〈最快樂的事〉

以下預計以極短篇的〈最快樂的事〉為例(註8),嘗試闡述王文興小說的標誌風格與重要主題。〈最快樂的事〉發表於1960年,刊載《現代文學》第五期。這篇故事全文(含標點)只有253字,且引錄於下:

寒冷的上午,爬進樓下的街,已經好幾句鐘。這個年青人睜開眼,仰對天花板呆視良久。他套上毛衣,離開床上的女子,向一扇掩閉的窗戶走過去。他垂視樓下的街;高高的前額,抵住冷玻璃。冰冷,空洞的柏油馬路面,宛如貧血女人的臉。天空灰濛,分不出遠近的距離,水泥建築物皆停留在麻痺的狀態。同樣的街,天空,建築,已經看了兩個多月,至今氣候仍沒有轉變的徵象。

「他們都說,這是最快樂的事,but how loathsome and ugly it was!」他對自己說。

幾分鐘後,他問自己:

「假如,確實如他們所說,這已經是最快樂的事,再沒有其他快樂的事嗎?」

這年輕人,在是日下午自殺。

乍看之下,〈最快樂的事〉雲淡風輕的敘述無甚特別,主角突如其來的自殺甚至不無突兀。但是,若我們遵守王文興的律則而對文本字斟句酌,則看法或有不同:首先,故事的時間綁定在一特定區間之內(上午到下午的一日),然而透過敘述的旁出分歧,過去的鄉愁,未來的憧憬,人我的互動,「我」之成為「我」的流變,都尾隨此刻的心緒感知逐一浮現呈顯:此實屬現代主義一種典型的說故事方法。就內容來說,這則極短篇講述一年青人追尋「他們」所說的「最快樂的事」——根據上下文,指的應為性的歡愉——卻一無所獲;理由當是年青人和與之發生性關係的女子欠缺有意義、有情感基礎的連結,文中有關女子的描述不是物理性的「床上的女子」,就是生理性的「貧血的女人」。(註9)

而這名年青人求之不得的鬱鬱寡歡,以及他不願流俗(「他們都說」)的自主心志,小說家藉由兩個動詞,「爬」與「抵」,精準地賦形表達。小說開頭即是以「寒冷的上午,爬進樓下的街」破題。理論上,上午是陽光綻露,旭日昇起的時刻,此處卻選擇「爬」這般低下滑行的動作來描述;藉此,小說家既暗示活潑朝氣的匱乏缺席,更同步彰顯「寒冷」、「空虛」、「灰濛」的席捲蔓延。處於身心皆陷入「麻痺」的狀態,垂頭喪氣的年青人用他的高額(這在面相上應是昂揚的好臉孔)「抵住冷玻璃」;不順隨垂軟的意象搭配「倚」或「攤」來造型,王文興反倒以力氣集於一點的「抵」來形容,此動作透露的該是年青人的心有不甘。他「抵住冷玻璃」,力圖打破他我的隔閡。

循此,年青人展開與「他們」、與「他自己」的對話。年輕人的思維起於回應集體的「他們」,終於省思個體的「他」,顯示出內省的反身性。至於「兩個多月」的時間表記則表示,年青人的性實踐(意欲滿足「他們」的期待),以及反躬自省(忠於「他自己」的實際感知)並非一朝一夕的偶然衝動,而是反覆地進行探索與沉澱思緒。到這裏讀者該當意識到,開頭「已經好幾句鐘」原來早就遙指這一重複。同時,藉由計算言語單位的量詞「句」來歸納時間(「鐘」),小說家順勢將由數個句子組構的〈最快樂的事〉形象化為一個時鐘,且它彷彿是倒數着年青人的自死的喪鐘。最後:「這年輕人,在是日下午自殺。」(註10)小說家特別在這句宣判結局的斷言前空隔一行,藉此停頓,再度強化突顯其人此時此刻(「在是日」)的決意如此(「自殺」),乃是深思熟慮後的一個覺悟。換句話說,「這年輕人」的自殺絕非隨波逐流的消極盲動,而是奠基於自主決斷,有所為而為的自覺行動。

在小說集中,〈最快樂的事〉僅佔用一頁的篇幅。就在如此一目瞭然的俯瞰視域下,讀者很難不注意到標題斗大的「最快樂的事」,與內文突兀的英文「but how loathsome and ugly it was!」(「但它是多麼令人厭惡而且醜陋!」),二者之間的強烈對比。這肉眼即可區辨突兀提醒我們,〈最快樂的事〉原是一則反諷。在這一反諷正反的辯證中,不談感情的做愛其純粹快感的「輕」鬆,一瞬即逝、強行畫下句點的「輕」生,都成為這名「年輕人」不可承受的「重」荷。

以上的分析所拈出的,不論追求字句精確的一絲不苟,又或重複軌迹中的延異,反諷的正言若反,乃至高度壓縮折曲的時空感知,種種的形式特徵屢屢顯示王文興對於現代主義的虔敬奉獻。起源於這類同宗教的覺悟,王文興在往後的半世紀持續專志於文字的錘鍊,終於為中文現代主義帶來《家變》與《背海的人》等經典巨製。

於私人的意義上,在我進入台大台文所就讀時(2006),《現文》同儕正逢六七十歲交界左右的年紀。當時在柯慶明教授的主持下,台文所舉辦過多場《現文》作家的座談聚會。由於時常活動,同學間偶爾開玩笑:「《現代文學》又要重聚了!」時至今日,郭松棻(1938-2005)、李渝(1944-2014),以及王文興諸位現代派大將紛紛遠行。我想起王文興〈日曆〉(1960)那名青年黃開華,通過一筆一畫的銘刻,他恍然大悟:歲月流逝是機械性的,是無情無可逆挽的。然而想到此後再無可能於台大校園中邂逅王老師散步的身影,再無機會於台文所樓下的超商遭遇歇腳片刻的王老師,仍然不勝傷感。謹以此文聊表對王文興老師其人其作的深深敬意。

註1:這一批早期作品晚近輯錄為《新舊十二文》(台北:洪範,2019)。

註2:張淑香,〈與一棵樹終老:記我那些綠影搖漾的年光〉,將刊載於《明報》。張淑香另外提及葉嘉瑩(1924-)教授的誦詩亦足以媲美王文興的朗讀。

註3:另有散、雜文集《書與影》(1988),《小說墨餘》(2002),以及《星雨樓隨想》(2003)等作品出版。

註4:王文興,〈一九七八年洪範版序〉,《家變》(台北:洪範,1978),頁iv。

註5:單德興,〈錘鍊文字的人:王文興訪談錄〉,收錄於黃恕寧主編,《偶開天眼覷紅塵:王文興傳記訪談集》(台北:台大出版中心,2013),頁220-221。

註6:單德興,〈錘鍊文字的人〉,頁221。

註7:相關說法見《偶開天眼覷紅塵》,以及林靖傑,《尋找背海的人》(台北:目宿媒體,2011)等傳記資料中王文興的現身說法。

註8:王文興,〈最快樂的事〉,《十五篇小說》(台北:洪範,1979),頁27。

註9:在六、七十年代,不少台灣男性的性啟蒙似乎是經由買春招妓,黃春明(1935-)的〈看海的日子〉(1967),與侯孝賢(1947-)的《童年往事》(1985)都有相關紀錄。

註10:王文興在開始的表記是「年青人」,最後轉變為「年輕人」,「青」與「輕」的一字之差也流露耐人尋味的意涵。詳後。