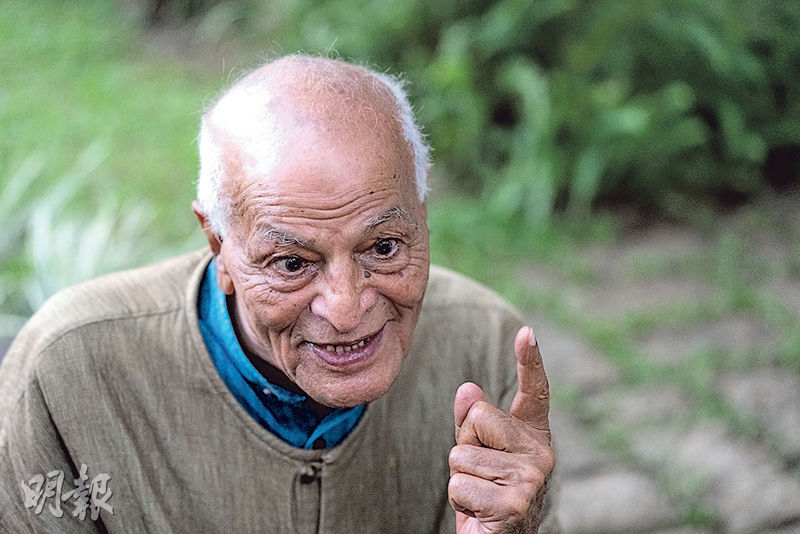

【明報專訊】和平與生態運動家Satish Kumar(薩提斯•庫瑪)應嘉道理農場暨植物園邀請,事隔4年後重臨香港。出生於印度的他自18歲放下僧侶身分,投身社會運動,至今87歲未曾停下倡議腳步。全球多地戰火紛飛,氣候危機加劇,此時邀請Satish分享簡而美的生活哲學,希望還來得及時。記者與他在大樹旁對坐,由落日餘暉談到天色初暗,面容細節逐漸模糊,但他明亮堅定的神情,在黑暗中耀眼。

「人類本質是簡單的」

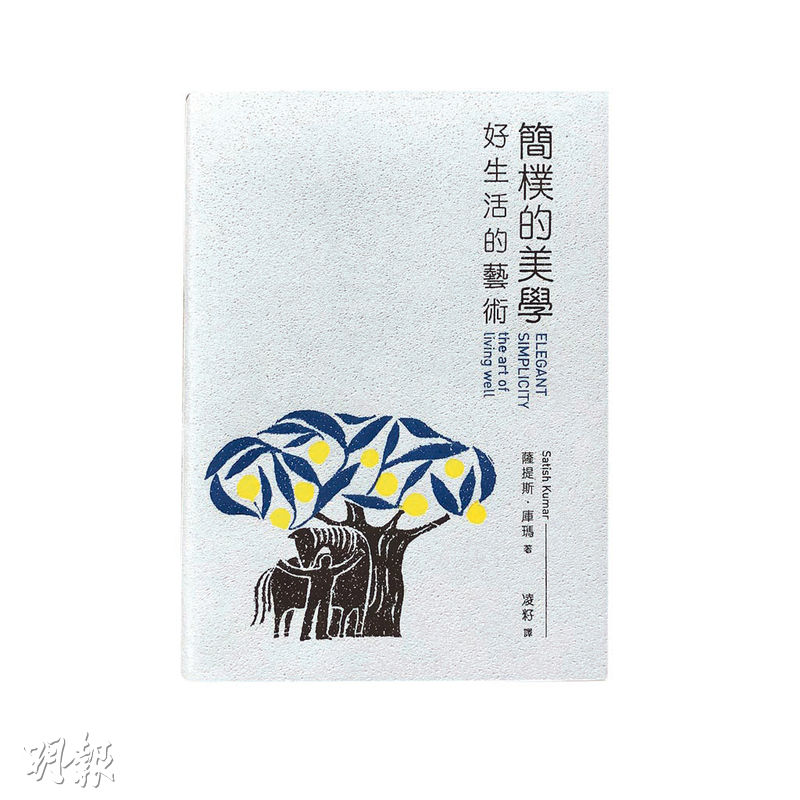

Satish於2019年推出著作Elegant Simplicity,繁體中文版《簡樸的美學》近日出版。書中他分享生命經驗,提倡人類應活得簡樸,為製造本身的內在價值而慶祝,而非淪為物慾的奴隸。新書發布會上,他加以解釋工業文明把一切複雜化,然而要過上美好生活,根本不需要技術知識和大學學位。他說簡樸是人們存在最根本的真理,「大自然是簡單的,人類本質上也是簡單的」。

Satish認為現代社會的經濟(economy),並非真正的經濟,只是追求金錢增長的money-nomy。經濟本應為人類福祉及快樂服務,現况卻是顛倒。他舉例每間公司也有人力「資源」部門,從名稱可見,人類被視作促進經濟增長的工具,天然「資源」亦然。Satish在26歲時為了推動廢核,與朋友踏上和平朝聖之路,由印度徒步到4個擁核國家。沿途他目睹歐美工業式農業運作:伐林、過度捕魚、以化學物毒害大地,反映人類正侵略地球,與大自然交戰。這經歷讓他不僅成為和平行動者,還是一位生態行動者。

目前各國政府為應對氣候變化,致力減低碳排放,不過Satish強調這並非治本之計,除非人們準備好實踐更簡單、更「美」的生活。

何謂簡樸?

何謂簡樸?Satish所形容的生活模式,橫跨精神、情感、關係,以至衣食住行各個層面,例如生活上減少擁有的物質,毋須經過繁複的包裝銷售程序,直接從田野購入食物。不過,自幼生活在石屎森林的都市人,習慣超市購物、乘車往來的便利,生活得簡樸好像很困難。Satish認為這是循序漸進的過程,關鍵在於問自己:「怎樣使生命簡樸一些?」具體來說,第一步是意識到每個人生存的必要條件,首要是乾淨的空氣、水和土壤。由此延伸,污染環境的行為最終只會轉嫁人類身上,應被禁止。

「小即美」社群

Satish提倡「小即美」,一個社群愈小愈好,人們從而可以參與、組織、影響,以這種關係為中心。分享會上有人問:「多少是小?」他答道:「如果你能夠了解該企業或該社區的每一個成員,那組織就是適當和正確的規模。」Satish認為在理想的城市中,店舖、診所、學校都應是步行距離,小城市鼓勵人們彼此多交流,「但當城市僅僅成為貿易中心、工業中心和商業中心,而不是人類中心時,它便有所欠缺了」。

城市的概念存在已久,Satish並不否認它在人類社會的重要,也不是單單勸喻大家歸隱田園。香港人難以像身處外國,家中有後園或是一大片田園,但Satish指出人們仍有方法與大自然連結,「當我們開始一段旅程時,我們不應希望自己在其他地方,而是在身處的地方開始」。他提議每逢周末到山林散步,生活中可思考如何減低對環境的影響,還要向下一代傳授自然知識。

成為製造者 科技輔助生活非主導

Satish期盼有一天,社會由製造者(creators)和藝術家組成,而教育應培養手工藝和創造力。他在《簡樸的美學》寫道:「唯有自己親身參與手工製造的過程,我們才有資格消費。」當消費者轉化成製造者,制度才不會視人類為自然資源的擁有者,凡從大自然領受的也要歸還,實踐可永續生活。

現代人機不離手,他又怎樣看科技發展?「我並不反對科技,科技應是(人類的)僕人。」他認為科技不應取代人類的創造力,若科技使人變得多餘、無用,那就是壞科技。譬如電話受人類全權控制,便利溝通,他對此並無反感;但人工智能則不同,「我不贊成人工智能,因為這將減低人性,讓電腦為我們思考」。他所秉持的原則是,工藝(craftsmanship)與藝術不應被摧毁,製造者應是人類,而不是科技反客為主。

自文明誕生,人類嘗試克服大自然的挑戰,卻屢屢證明高山大海這些自然物,非人力可改變,社會制度反而歷經變遷,Satish有一信念:「我們的制度是人類創造的,而人造物可以由人類改變。」他從教育入手,於1990年代創立舒馬赫學院(Schumacher College),以生態作為整全教育的核心。大學生不止是坐着上課,還要煮食、耕作,連結生活和學習。「現在的教育忽視了雙手,忽視了心靈。」摧毁生態、創造核武的不都是知識分子?Satish認為這顯示現代教育出了大問題,所以要改革教育,培育年輕人的雙手(手工藝)、兩邊大腦(不只是邏輯思考的左腦)及心靈發展。

Satish寄意人們要成為製造者,甚至敦促學院畢業生不要打工,要創造自己工作和生計。記者問Satish:「那麼你認為自己為世界創造了什麼?」這位作家、環境和平倡議者的答案有些出乎意料:「我是一名製造者,尤其是一名園丁。」接着一分半鐘,他暢談家中兩英畝田地的農產品,如15棵蘋果樹今年出產了200樽蘋果汁,分發予親朋好友。在家的話,他每天傍晚5時過後,會走出書房,享受煮食的樂趣。Satish對機器製麵包的評價,相信會得到不少人共鳴,「買麵包不好,買來的麵包品質普遍很差」。不時獲邀到世界各地分享,家中的田園怎麼辦?他笑說有專人打理相當放心:「我很幸運,非常幸運,我娶了一個園丁。」

抗議建基於愛 不可帶來傷害

環保意識漸漸抬頭,惟近年有環保主義者的抗議手法惹非議,如團體Just Stop Oil破壞博物館內的名畫,盼藉此喚醒政府及人們關注。Satish不贊同任何導致傷害和不便的抗議,堅持所有抗議應當出於愛,「我可以因被定罪入獄,但不可給人類同胞帶來痛苦、困難或不便」。這與他另一本著作Radical Love的主題有關,提到激進的社運參與者應該抗議、保護和創造,但凡事必須建基於愛,甚至愛你的敵人。

暴力行動只吸引短暫關注

記者不禁問道,他們之所以採用極端手段,難道不是出於對現况沮喪無力?新書發布會上,一名女士提到Satish以往一次演講片段發人深省,惟網上觀看人次只有寥寥300多人。和平的舉動是否更難引起注目?「這並非事實。」他連聲反對:「這並非事實。回顧歷史,你會發現歷史因和平抗議而改變,強而有力的和平抗議。」甘地、馬丁路德金均堅守和平之路,成為家喻戶曉的名字,Satish因此認為和平抗爭才可帶來真正改變,讓大多數人聽從,婦孺、老人都可以參與運動。反之暴力行動的關注度只是曇花一現,「短暫媒體關注並不是真正的關注,有人作出暴力行動,新聞報道了一天,然後就被遺忘了」。

不如給理想主義者 一個機會

Satish所描繪的世界,感覺與現代社會發展方向格格不入,要徹底改變這制度,看似天方夜譚。他說自己是理想主義者,書中寫道:「我來問你:『現實主義者又實現到些什麼呢?戰爭?貧窮?氣候變化?』現實主義者已經掌管世界太久了,所以不如給理想主義者一個機會。」極端天氣屢破紀錄,大多數人仍然毫不節制地過活,作為推動者難道不會感到氣餒嗎?印度教的教誨之一是「行為瑜伽」,指引人行動而不執著於成果。Satish把行為瑜伽者比喻為散熱器,「我想與你們(觀眾)在一起,交流並傳播信息。當中有些人會喜歡,有些人可能會說:『噢,這太理想主義了。』這沒關係,我依舊會發熱。」不只是倡議者,他也寄語所有行動者、製造者,讓行動盡可能美麗、有創意,但不用擔心結果,「行動本身就是其回報」。

即使世界現况未如理想,但Satish心中的希望不曾動搖,「如果你沒有希望,那就什麼都不會做。你必須是一個樂觀主義者,才可以做些什麼」。他強調希望與行動相輔相成,不是單單心態上樂觀,要抱有積極的希望(active hope)。

訪問之時,Satish經過一整天活動和分享,臉上仍不見疲態,就每條問題侃侃而談。這位八旬智者說行動出於愛和熱情,身體疲倦時午睡一會,但精神上從不覺累,「我已經87歲了,希望作為一位行動者,為人類服務直至生命的最後一口氣」。他又調皮地「食字」:「我不想退休(retire),現在我更加是重新燃點活力(re-fire)。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱安妮、嘉道理農場暨植物園提供