【明報專訊】「哈囉」、「你好」、「안녕하세요」,廣東話、普通話和韓語在中環大會堂此起彼落。韓國原創音樂劇《消失》原班人馬剛於上月中旬在香港大會堂演出,不單在港韓國人撐場,更吸引內地觀眾慕名而來。翻查網絡,原來微博已有就「韓國音樂劇」開列獨立討論項目。原創音樂劇會否引領下一波韓流?

受疫情影響,歐美一些知名音樂劇如《歌聲魅影》上演30多年也在今年告別百老匯,韓國音樂劇卻反其道而行,不單吸引旅客到訪首爾的音樂劇重鎮大學路,還成為向海外輸出文化的演出項目,當中的文化魅力如何解釋?

根據Korea Performing Arts Box Office Information System(韓國表演藝術票房資訊系統),去年韓國音樂劇在韓國票房收入逾4000億韓圜(約23億港元),可見韓國音樂劇已在當地站穩陣腳。《消失》曾在韓國多次重演,今次應駐香港韓國文化院邀請,在韓國十月文化節演出。

「推介大賞」劇作來港演出

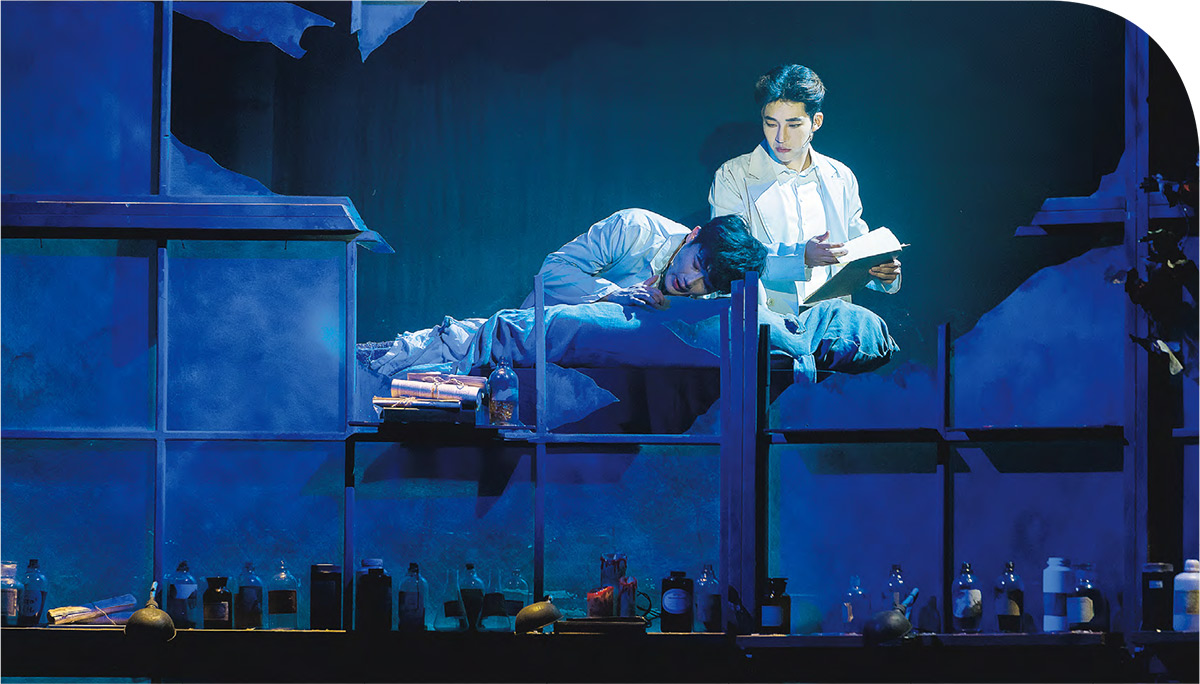

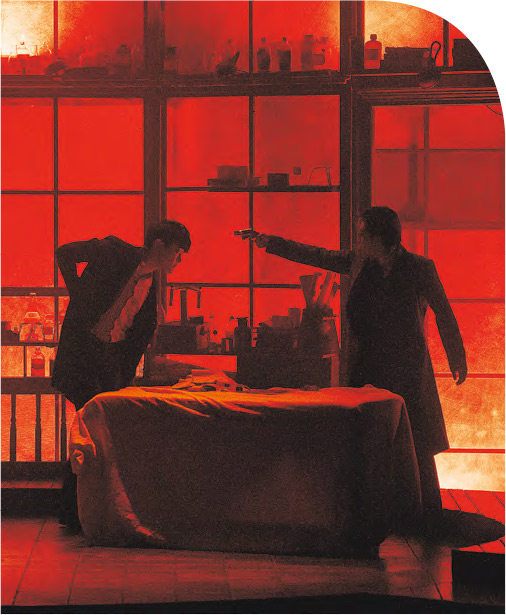

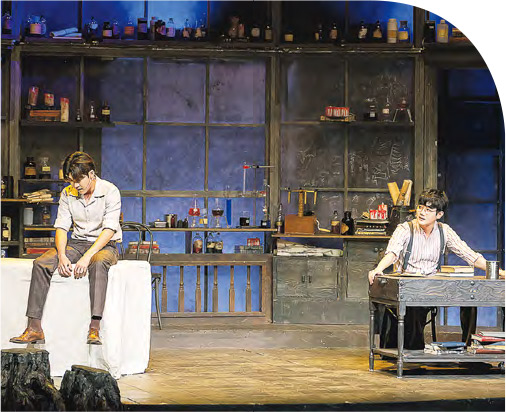

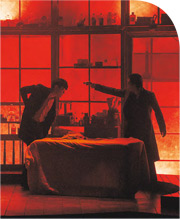

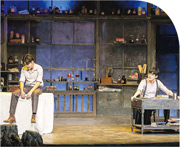

《消失》以吸血鬼為題材,劇中卻從未提過「吸血鬼」一詞。故事發生在1925年日治時期的京城(今首爾),醫科生義信(柳丞賢飾)和明烈(朴佐巘飾)在廢宅遇上吸血鬼K(金鐘九飾),但義信認為K只是患上尚未記錄的疾病。劇作一反吸血鬼與恐懼掛鈎的慣例,反而嘗試理解不同個體的差異;同時也讓吸血鬼合理地出現在韓國,而非強行移植西方題材。

駐香港韓國文化院高級經理朴昭蓮表示,邀請《消失》團隊來港演出,是因為其情節、場景設計和音樂出眾,並且諮詢過業界意見才決定。然而每年韓國的原創音樂劇眾多,文化院又如何挑選?她續解釋,文化院跟韓國藝術經營支援中心(KAMS)同屬韓國文化體育觀光部,KAMS自2016年起,每年舉辦韓國原創音樂劇推介大賞(K-Musical Road Show),由專家選出優秀劇作,促進國內外投資。《消失》名列2021年的推介大賞,駐香港韓國文化院就是根據該名單,選中《消失》團隊來港演出。

院校設課程培育音樂劇人才

《消失》由NEO Production製作,行政總裁兼此劇製作人李憲宰從事音樂劇製作已15年,10年前成立了NEO Production。他大學時修讀電影,後來留學意大利學習舞台藝術,35歲回韓國擔任戲劇製作人。他甫入行時,大學路仍以舞台劇為主,但正漸漸轉為製作原創音樂劇;直至10年前,大學路正式專門發展音樂劇,除原創以外,也會購入外國音樂劇版權來重製。他透露,目前NEO Production製作音樂劇和舞台劇的比例已為9:1。

有見音樂劇人才需求急增,韓國專上院校近年都開設相關課程,李憲宰認同有助培育更多音樂劇人才,因為他也會在大學尋找創作、製作和宣傳等方面的音樂劇人才,亦會在大學路的演出裏尋找適合的演員來試鏡,相反公開試鏡較少。

沒經紀公司 靠得獎獲公演機會

擔任《消失》編劇及作詞的韓在恩,大學時修讀英語教育,後來在學校接觸到戲劇,便放下工作,走入研究院學習戲劇。她撰寫的劇本《光的來信》在2015年韓國文化內容振興院(KOCCA)「Glocal Musical Live原創劇本大賽」獲獎;而《消失》也是2016年KOCCA「內容青年創作支援事業入選作品」。她自言並非從事藝術出身,亦沒有簽約經紀公司,所以要靠獲獎讓大衆認識她,而且多於一部作品獲獎,可讓外界更了解她的特徵和長處。除了在比賽得獎以獲得經紀公司洽談公演機會外,音樂劇製作公司亦會公開募集劇本,或者劇作家自行投稿到製作公司尋找發展可能。

《光的來信》和《消失》皆以日治時期為背景,韓在恩指出,因為韓國影視有許多相同背景的作品,例如宋康昊主演的《密探》、朴贊郁執導的《下女誘罪》,所以觀眾也不會陌生。《光的來信》出自她對文學的濃厚興趣,想像當時的文字交往;《消失》則是某次旅行看到景點時,頓時暗忖如果韓國有吸血鬼的話,他們會否就住在這些地方,從想像開展這個故事。惟她坦言,日治時期的歷史在韓國十分敏感,每次撰寫相關題材也會小心。

大學路劇場多 讓創作人展示作品

跟香港音樂劇不一樣,韓國音樂劇有了一劇之本後,是以先詞後曲的次序來創作,最後再調整。為《消失》作曲的周美娜,從小學習樂器,大學時修讀古典音樂,再遠赴紐約學習電影音樂,之後一直從事音樂相關工作,因朋友邀請而投身音樂劇作曲,所以《消失》的音樂頗有電影感。她說為劇本創作音樂時,會想像時代背景和角色當下感受,她曾修習電影音樂並累積一定經驗,為她提供不少靈感。

劇作近年在海外演出,韓在恩有機會造訪兩岸三地,才發現像大學路般有數之不盡的小劇場在外地並不常見。大學路劇場以私營為主,雖然規模較小,但讓創作人有平台展示新作,觀眾有機會觀賞和評價。當記者告訴她香港音樂劇大多沒有重演機會時,韓在恩十分驚訝,雖然韓國也有作品有同類經驗,但只佔少數。韓在恩和周美娜都會細閱在社交平台、個人網誌,以至售票網評論區內的上千條留言,汲取觀眾對音樂劇的回饋,以改善重演時的演出水準。