【明報專訊】據政府統計處資料,近10年本地65歲及以上人口比例由13.9%上升到20.5%,即每5人就有1名長者,對樂齡科技需求激增。

自2015年起,陸續有不同樂齡科技展覽在香港舉行,不少本地品牌亦已推出各種便利長者生活的產品,例如偵測跌倒的手杖,協助視力欠佳人士辨物的眼鏡,尋找走失長者的藍牙配件等。然而一些開發者表示,香港樂齡市場雖然潛力龐大,卻同時有很多因素阻礙發展與普及。

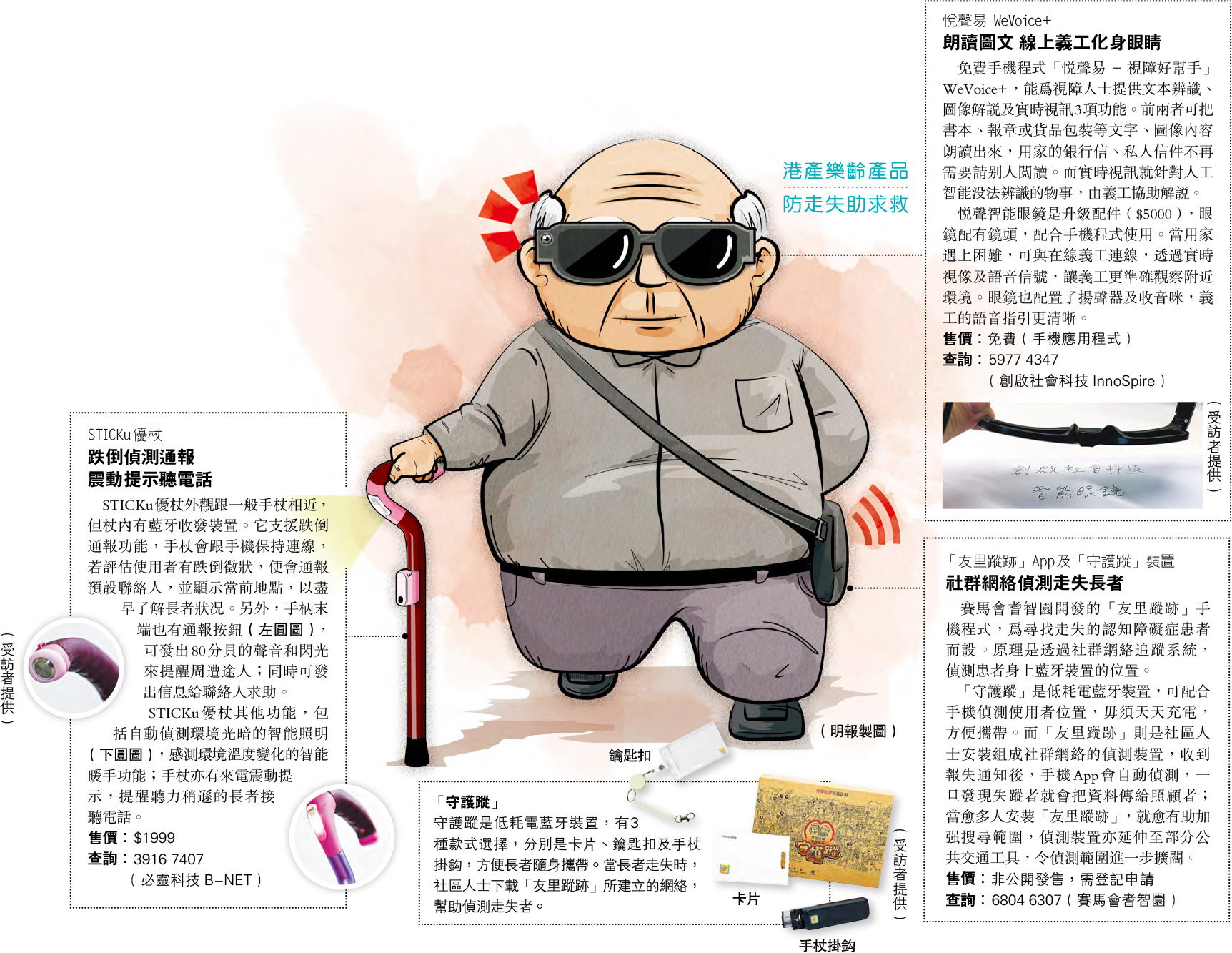

港產樂齡產品 防走失助求救

STICKu優杖

跌倒偵測通報

震動提示聽電話

STICKu優杖外觀跟一般手杖相近,但杖內有藍牙收發裝置。它支援跌倒通報功能,手杖會跟手機保持連線,若評估使用者有跌倒徵狀,便會通報預設聯絡人,並顯示當前地點,以盡早了解長者狀况。另外,手柄末端也有通報按鈕,可發出80分貝的聲音和閃光來提醒周遭途人;同時可發出信息給聯絡人求助。

STICKu優杖其他功能,包括自動偵測環境光暗的智能照明,感測環境溫度變化的智能暖手功能;手杖亦有來電震動提示,提醒聽力稍遜的長者接聽電話。

售價:$1999

查詢:3916 7407

(必靈科技 B-NET)

悅聲易 WeVoice+

朗讀圖文 線上義工化身眼睛

免費手機程式「悅聲易 - 視障好幫手」WeVoice+,能為視障人士提供文本辨識、圖像解說及實時視訊3項功能。前兩者可把書本、報章或貨品包裝等文字、圖像內容朗讀出來,用家的銀行信、私人信件不再需要請別人閱讀。而實時視訊就針對人工智能沒法辨識的物事,由義工協助解說。

悅聲智能眼鏡是升級配件($5000),眼鏡配有鏡頭,配合手機程式使用。當用家遇上困難,可與在線義工連線,透過實時視像及語音信號,讓義工更準確觀察附近環境。眼鏡也配置了揚聲器及收音咪,義工的語音指引更清晰。

售價:免費(手機應用程式)

查詢:5977 4347

(創啟社會科技 InnoSpire)

「友里蹤跡」App及「守護蹤」裝置

社群網絡偵測走失長者

賽馬會耆智園開發的「友里蹤跡」手機程式,為尋找走失的認知障礙症患者而設。原理是透過社群網絡追蹤系統,偵測患者身上藍牙裝置的位置。

「守護蹤」是低耗電藍牙裝置,可配合手機偵測使用者位置,毋須天天充電,方便攜帶。而「友里蹤跡」則是社區人士安裝組成社群網絡的偵測裝置,收到報失通知後,手機App會自動偵測,一旦發現失蹤者就會把資料傳給照顧者;當愈多人安裝「友里蹤跡」,就愈有助加強搜尋範圍,偵測裝置亦延伸至部分公共交通工具,令偵測範圍進一步擴闊。

售價:非公開發售,需登記申請

查詢:6804 6307(賽馬會耆智園)

香港銀髮商機 亞太區第2名

樂齡科技需求增長,數字騙不了人。2015年,Ageing Asia銀髮商機指數(Ageing Asia Silver Economy Index)根據老年人口及供養他們的子女的消費能力,評選香港為亞太地區第二名。B-NET 和InnoSpire都是在這段時期加入樂齡科技市場的創科公司。B-NET開發的智能手杖,InnoSpire的視障軟件及智能眼鏡,最初目標客戶是殘障者,但預視到龐大長者市場後,漸漸將長者需要列入產品設計內,甚至以長者為主要的市場對象。

逾70歲長者 較難掌握新科技

雖說市場潛力大,但樂齡科技普及程度尚待提升,皆因長者普遍對科技接受程度不高,「相對年輕的60至70歲長者會好一點,本身對手機有一定認識,比較容易接受;70歲以上明顯較難適應新科技」。B-NET聯合創辦人梁渭聲(Richard)如是說,InnoSpire聯合創辦人蕭啟穎(Kelvin)亦有相近意見。賽馬會耆智園總監、中大內科及藥物治療學系教授郭志銳坦言,香港目前這一代長者教育水平較低,「本身識字不多,對一些概念的掌握相對困難,再加上隨年紀增長出現的視力、聽力及腦退化,要適應新科技,遇上困難也在所難免」。

除了能力,郭志銳認為心理障礙更關鍵。「長者愛穩定不愛改變,對變化沒有信心,而且支援相對少,家人移民,無朋友、社工從旁協助,都會影響到他們接受科技的信心。另外,認知和接收資訊的速度,也限制他們對科技的聯想力,例如安慰一個老人家,一個毛公仔便可能比屏幕上一張相、一個影像有效得多。」因此,Richard與Kelvin在設計樂齡產品時,都考慮長者的適應能力。Richard本身從事玩具生產,認為實體物件如智能手杖,長者易於明白和接受。

缺乏住院長者適用產品

產品出爐,要長者交出「第一次」也同樣考工夫。跟NGO、院舍合作,免費提供產品給長者試用是常見的做法。Kelvin說:「我們會合作舉辦工作坊,親自教長者使用。」Richard更試過「落區」到公園接觸老人家,「老人家有時都像小朋友,要讓他們覺得產品似玩具,才能誘使他們去嘗試新事物」。Richard還說多得疫情,很多長者被迫學用《安心出行》,才更願意接觸手機和科技。也就是說,想長者適應新科技,必須軟硬兼施。

樂齡科技需求穩步增長,但郭志銳看來,現階段產品仍較多針對家庭用戶、有足夠自理能力的長者;能配合醫院、院舍需要的產品卻相當有限。「要同時考慮到社福界的人手配合,就會遇上很多難處。除非該科技在協助長者的同時,也不會增加人手和工作量,不然在院舍推廣樂齡科技依然路難行。」事實上不少院舍的照顧者,教育水平較低,要教導他們使用科技亦需增加人手,此消彼長下,工作量隨時有增無減。「所以樂齡科技重點,應該是怎樣改善長者生活,尤其是原本已有足夠自理能力的長者,如科技能減慢上述長者的老化,就已經很好了。」

香港樂齡科技市場發展近十年,日子不算短,但市場未見普及。觀乎外國對樂齡科技的接受程度更高,經驗又是否值得香港借鏡?WeVoice+曾於第48屆日內瓦國際發明展參展並獲得銀獎,Kelvin觀察所得,「香港人口密度高,生活所需容易得到,亦容易找到幫手。換上外國,地理限制令長者要學會自理,要求助就要靠科技。」郭志銳直言,外國很多時家人的支援更少,樂齡科技更重要。「多多少少也是被迫接受科技吧。」

香港樂齡科技市場的發展,還有很長的路要走呢。

文:林建宇

編輯:王翠麗

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com