【明報專訊】「頭梳好/眉修好/轉個心境再鬥」,本地流行樂隊ToNick以歌曲《記得梳頭》提醒我們要先顧好外表,整頓狀態,再面對眼前的挑戰。儀容影響我們的心情和予人的第一印象,打理好自己的外表,整裝待發,才有力氣處理事情。簡單如出街前梳好頭髮,就算是年紀大了的長者,對性情也會生出如魔法般的美妙果效,不信可看看祖堯邨的實驗,邨民透過幫街坊理頭髮,不僅結交新朋友,也互助解憂,梳理情緒。

背景

項目:藝術家駐留項目一「祖堯BARBER解憂理髮隊」

目的:在邨內推動義工理髮服務,創造一個互助關心及協作的社區

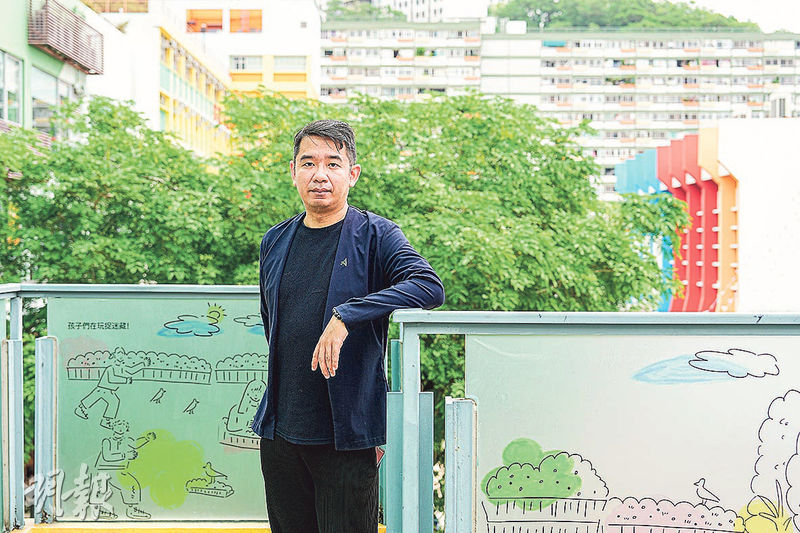

人物:祖堯邨居民、海韻髮屋老闆Ben sir、KaCaMa Design Lab創始人之一陳少華,NOMAD品牌設計創意總監易子傑

藉儀容整理 關注精神健康

「整完頭成個人會覺得好fresh(清新)!」主事者陳少華言簡意駭地道出理髮如何影響人的心情。在香港房屋協會的支持下,香港藝術中心與新生精神康復會合辦「心靈友善屋邨@祖堯邨」,其中一個活動邀請了藝術家打造理髮團隊,喚起祖堯邨居民對儀容影響形象和情緒健康的關注,增強鄰里間的連繫。

人在每朝出門前怎麼也得整理自己的儀容,因為別人對我們的第一觀感便是我們的外表。注重儀容是人的本性,易子傑形容就像你照鏡見到牙罅攝了條菜,就會想立即清理。他和陳少華向Ben sir學習染髮技巧,創立「祖堯BARBER」這個品牌,設計染髮梳、團隊制服和理髮圍巾,招募街坊加入「解憂理髮隊」,希望教會祖堯邨居民如何幫自己染髮之餘,也鼓勵他們日後上門幫隔籬鄰舍,特別是那些行動不便的長者染髮。

染髮梳和理髮圍巾上分別印有「恤個靚髮,好有貴格」和「梳個靚頭,出街威下先」兩句標語,前一句的字體特意上下倒轉(圖A),讓被理髮者低下頭就看到,是鼓勵他們整理髮型的精神口號。

理髮服務有很多種,包括洗剪吹、染髮、恤髮和燙髮等。佛家謂「三千煩惱絲,一絲勝一絲。有意盡除去,換個無無明」,將煩惱絲喻作頭髮,認為把頭髮剪去,便能去除煩惱,記者就想到如果要透過理髮提升心靈健康,何不教街坊剪髮,剪掉煩惱絲?「祖堯BARBER」的品牌標誌除了象徵遠觀祖堯邨9座大廈看到的八角形,還有一把代表剪髮的剪刀,原意正是想訓練一眾街坊及其家人學習剪髮。但現實每多變幻,易子傑說他們本來的目標對象是年輕人,到頭來參加者多數是老友記,剪髮技巧對他們來說難度不小,於是變陣,改教街坊染髮。他們見到一班長者勇躍參與,很有活力,也樂見其成。

玉新與麗華

年逾80歲的黃玉新是其中一名活躍參加「解憂理髮隊」的街坊。看她精靈活潑,說話中氣十足,便知道她是個社交好手。正當她欲向記者介紹自己之際,她的好友剛好路過,向她打趣道:「跟年輕人多聊天,個人也青春一點。」該街坊便是她參與社區中心活動認識的。礙於疫情時要保持社交距離,這名社交好手也不得不退下陣線,多宅在家裏玩iPad、看電視,跟朋友通電保持聯絡。

自1979年入住祖堯邨至今44年的玉新,除了會出荔景買餸,疫情前差不多每日中午都會到社區中心找街坊打牙骱、唱歌、做八段錦,也玩數字牌遊戲,生活多姿多彩。即使她在這裏居住多年,也不是個個街坊都熟絡,尤其是近年多居民搬出搬入,除上了年紀的仍留在邨內,後生的不少都移民了。就如6年前從觀塘區搬入祖堯邨的鄭麗華,玉新也是因為參加「解憂理髮隊」的活動才認識她。

麗華說她跟玉新參加染髮工作坊後見面之多如「partner(拍檔)」,看她一把黑啡的短髮,整個人容光煥發、精神爽利,想不到原來她已70歲。麗華滿意地說:「我這個髮色是街坊幫我染的,我很勇敢吧?」要把自己的頭髮交託給理髮新手的確需要很大勇氣,更別說是互不相識的街坊。易子傑也很佩服麗華的「豁出去」,他笑言:「你坐下來理髮那刻就要完全信任髮型師。」因為髮型師掌握「你個頭會變成點」的命運,但要建立這份信任需要時間,那麼讓街坊踏出溝通的第一步便是「解憂理髮隊」的首要任務。不過要打開話匣子其實不太難,就跟平時出外理髮一樣,髮型師問你想要什麼造型,便開展對話。

互換角色 拉近距離

參加駐留項目前從未踏足過祖堯邨的陳少華和易子傑,跟街坊的互動由零開始。陳少華發現教街坊染髮期間,只是問一聲:「(拉扯頭髮時)會不會太大力?染劑揦唔揦?」從細微的問候,閒談間便能展開溝通。當然,不是人人都能做到自來熟,一開始就能跟陌生人談笑風生,易子傑說:「建立信任需要時間。」幸而街坊經過一兩堂染髮工作坊,試過幫人染,也試過做染髮model後,透過「touching(觸碰)」拉近心靈距離,變得親近,而且他們互換角色後更能設身處地為他人着想,「幫人梳頭的不會太大力,緩慢地輕力梳」。話說回來,為什麼祖堯邨的街坊彼此需要增進交流?

從荔景港鐵站步行約300米便能看到一座橙色、米黃色和白色相間有致的樓宇,有點自成一角,但這裏有到達其他區的巴士,離港鐵站不太遠。祖堯邨被譽為「最美公屋」,其中上世紀80年代初建成的啟敬樓是邨內唯一的錯層式井字型公屋,有說設計是為了拉近鄰里關係。邨內有不少社區設施,例如兒童遊樂場、青少年綜合服務中心、年長者康樂室及活動等,祖堯邨更是全港第一個擁有專屬游泳池的公共屋邨。街坊不用走出邨外已可以應付日常需要,但正因自成一角,反而甚少有意欲外出走走,且居民多是出行不便,難出遠門的長者。「心靈友善屋邨@祖堯邨」整個企劃由此而來,目的結合社區參與和藝術,鼓勵祖堯邨居民建立關係,而不是只留在家裏。

「無論理髮,還是染髮,還有溝通,都是一門藝術」,易子傑這般說,一旁的陳少華補充解釋他們的理念以祖堯邨居民為中心,因此小至logo、染髮梳和理髮圍巾的設計,大至成立『解憂理髮隊』,一切靈感來源皆取自街坊和祖堯邨其他持分者如商舖。說到商舖,不得不提教他們染髮技巧的Ben sir。陳少華稱Ben sir是整個項目的靈魂人物,「其實Ben sir 本身就是藝術品,佢教班學生(街坊)染髮便是藝術品的延伸」,易子傑點頭認同,說:「講真無Ben sir,我哋唔會搞得成(解憂理髮隊)。」Ben sir是誰?他不是祖堯邨街坊,而是邨內「海韻髮屋」的老闆,他的理髮店自1997年便扎根祖堯近30年,他的「大愛」形象深入民心。

邨中髮型師義教染髮

易子傑說,Ben sir跟他們合作前,休假時會特意搭車出邨外為舊街坊理髮,他留意到邨內居民多數是腳力不好的長者,會在理髮店外放置幾把椅子給他們坐,對祖堯邨的街坊十分關顧,這種互助互愛的精神跟他們企劃理念不謀而合,如此志同道合,便促成Ben sir成為「解憂理髮隊」的染髮導師義工,「教班老友記染髮後,也能(回饋社區)服務其他老友記」。一說到Ben sir,玉新和麗華也忍不住多說幾句,稱讚他好人,麗華因為理髮隊才結識Ben sir,認識時間不長,但她說:「有Ben sir教染髮,很安心。」聽了這麼多Ben sir的事迹,還未見其真人,只知他一直忙着幫客人理髮。Ben sir終於忙完,跟我聊上幾句,問他如何跟街坊和兩位藝術家打成一片,他說只要肯主動打招呼,也能與素昧平生的人破冰,因為人的本性就是要溝通和社交。那麼「解憂理髮隊」的企劃從教街坊染髮,到鼓勵他們學成後變「染髮師傅」幫其他邨民染髮,服務社區,便算是提供他們變熟的契機,就像麗華說的:「從前大家在街上遇見好似熟熟哋,會望吓咁,大家一起玩完互通姓名後,𠵱家會打招呼傾下偈。」

香港藝術中心節目高級經理盧家彥說,社區藝術以人為本,祖堯邨算是中心在公共屋邨創作跟心靈健康有關的藝術的一個試點,「心靈友善屋邨@祖堯邨」整個項目充滿未知之數,跟居民和其他持分者互動後才有更具體的策劃,他希望未來能推行至更多公共屋邨。