【明報專訊】記得去年的Abu Dhabi Art(ADA)藝博會感覺很是凋零。因為COVID剛完,只有數十間參展畫廊,活動也不多。對中東地區畫廊不太熟悉的我,規模小一點的藝博會對我來說更易消化。今年的ADA藝博會顯然和上年很不一樣,有將近百間畫廊參展,但也不覺擠擁。各樣安排如場地設計及周邊活動也較有心思。多個藝術活動例如「Manar Abu Dhabi」的光藝術節於同期開幕,令本來寧靜的阿布扎比活躍起來。

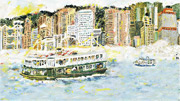

今年的ADA藝博會內設有多個主題專場,如阿拉伯女藝術家及環境保育等。最有趣的是香港專場,兩個看似風馬牛不相及的地區,沒想到主辦單位會如此重視。參展的香港畫廊各式各樣,較資深的有已參展多屆的漢雅軒和Rossi & Rossi等;亦有新進的SC Gallery、THE SHOPHOUSE、Square Street Gallery等。展區中有藝術家陳福善(1905-1995)和九龍皇帝曾灶財(1921-2007)的作品;近代一點的有韓幸霖(Hilarie Hon,生於1994年)、麥影彤二(Mak2,生於1989年)、鍾正(Mark Chung,生於1990年)、王思遨(Nicole Wong,生於1990年)、陳惠立(生於1988年)和陳子雯(IV Chan,生於1978年)等。專場內設有閱讀空間,擺放多本由香港藝術機構出版的刊物,讓中東地區觀眾更了解香港藝壇。

他鄉遇故知當然好,在中東用大量廣東話交談令我有時空錯亂之感,同時因熟悉感而感到安慰。可是,當再深入思考此專場的意義,問題不停湧現:為數不過10間的駐足香港的畫廊能如何呈現香港藝術生態?藝博會屬商業操作場所,受商業考量如作品銷情及開支等限制下,對於香港藝術的敘述是否有進步空間呢?縱然此專場有獨立策展人從中協調,其實也很難完全以香港敘述出發。下一個令人深思的問題是,什麼是香港藝術?它的本質是什麼?這令我回想起與居於中東的港人聊起香港文藝創作時,多的反應是認為香港是文化沙漠。此想法似乎是植根於港人的文化自卑感。殖民地時期教育不提倡香港文化身分。回歸祖國後,教育上主力建構廣義的中華民族身分。幸好1980年代流行文化甚為興盛,香港文化及美學以電影及大眾傳播輸出海外,影響多個東南亞地區。其實類似情况在西南及南亞區域也有,比如寶萊塢(Bollywood)文化能普及至中東地區。很多阿拉伯人都是看寶萊塢長大,影響着藝術家的創作,和80年代長大的日韓影迷看周潤發和梁朝偉的情况很相似。從流行文化輸出的影響力及美學遠比港人想像的大,也可說是塑造香港的創作意識中重要一環。

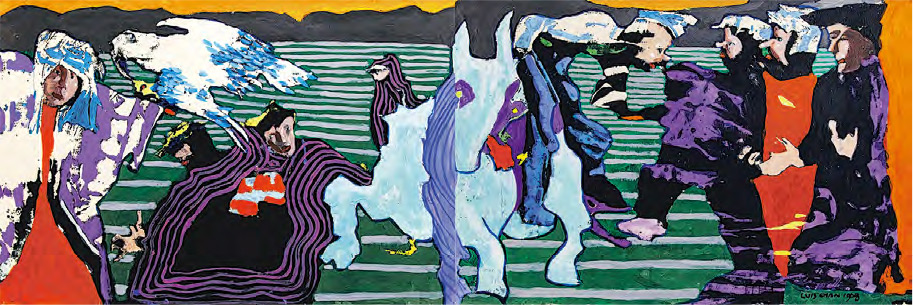

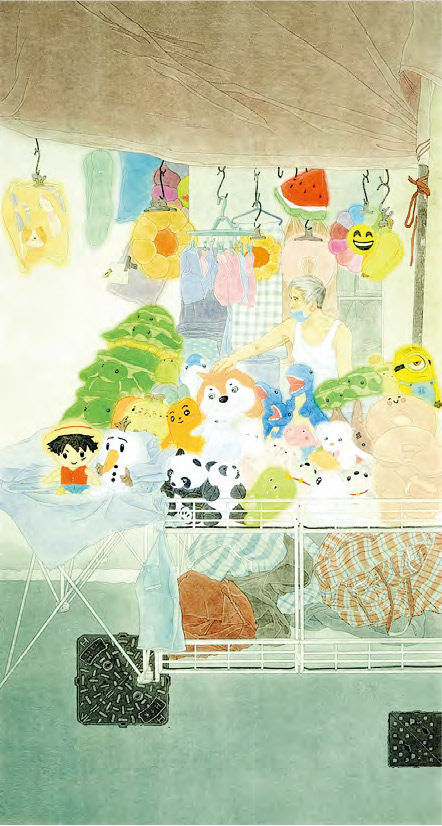

至於阿拉伯觀眾對香港藝術又有何觀感呢?相比兩地的當代藝術發展,阿布扎比欠缺管理上較有規模的畫廊,大型的當代藝術館也只是在興建階段,藝術教育上多着重創作及實踐,較少有批判分析文化的專科。香港的藝術生態系統則較為完善,不乏有規模的文藝機構如M+、大館等,亦有Art Basel作為藝術市場的信心指標,本土畫廊業亦頗為昌旺。藝術作品方面,中東觀眾對香港藝術很感興趣,特別是一些糅合國畫及現代場景的創作。比如漢雅軒今次展出大師級陳福善的作品,大受好評。很多本地藏家也對色彩斑斕又奇巧,同時暗喻社會狀况的畫作感到好奇。另外,SC Gallery展出杜海銓(Jacky Tao,生於1996年) 的工筆畫,呈現香港日常場景,吸引了阿拉伯觀眾了解傳統工筆畫在當代的實踐。

阿聯酋的藏家圈子很細,主要是王室成員,而一般國民亦較為富庶,都很有潛質成為藏家。整體而言,讓中東藏家圈子認識到香港藝術家也是一樁美事。中東作為未來資金流向的地區,香港畫廊來此試試水溫,說不定未來可以衍生更多文化交流的機會。

文:鄧芷茵

(游走阿布扎比與香港兩地的策展人,專注當代藝術及文化研究)