【明報專訊】在Emily in Paris(《艾蜜莉在巴黎》)第二季裏其中一段,眾主角身處在一幅黃色的壁畫背景前,邊試着香水,邊談起公私二三事。隨着鏡頭移動,又會看到淡藍色的鐵欄杆,慢慢地牽引觀眾視線到中庭的樓梯——這是巴黎逾150年歷史的莎瑪麗丹百貨公司(La Samaritaine)。這家百貨公司有趣之處,在於它是由數座不同時期、不同建築師設計的建築群。

多次擴張 糅合新藝術與裝飾藝術

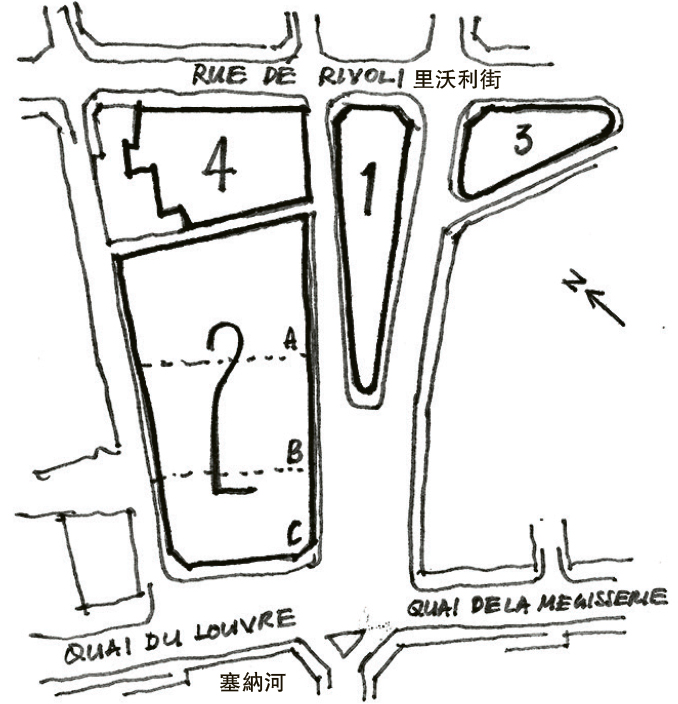

劇中取景位置是百貨公司的第二期,因應對面街的原址不敷應用而擴張。第二期分批於1910年落成,當時正值新藝術運動(Art Nouveau) 盛行的年代,因此其建築立面以鮮豔的顏色及富自然元素的裝飾主導。後來第二期再度擴張並向塞納河邊延伸,於1928年落成。從這擴建部分所採用的褐石物料,以及強硬縱向線條可見,建築風潮在20年內由崇尚自然的新藝術,轉向講求幾何的裝飾藝術(Art Deco)時期。1934年百貨公司已擴展至第四期,並保持這規模至2005年,後來因政府部門關注二期建築日久失修所引起的結構、防火等安全問題而關閉。

建波浪形幕牆 「格格不入」遭反對

此後百貨公司便迎來了漫長的復修。妹島和世(Kazuyo Sejima)與西澤立衛(Ryue Nishizawa)的日本建築事務所SANAA於2010年贏得競賽,方案範圍集中在第二及第四期,包括保留第二期的外牆,以及復修中庭空間的樓梯及半透明地板;此外建議將第四期拆卸重建成波浪形幕牆大廈,並架起天橋連接第二期。方案牽涉不同層面的保育及重建,共有7所建築及設計相關的事務所參與。當中保留的部分未遇太大阻力,但SANAA提出的拆卸重建部分則引來不少反對聲音,原因不外乎與周邊建築格格不入,方案更曾被法院兩度推翻規劃申請而要停工。最終市政府在2015年拍板,經過16個寒暑的討論及修葺後,2021年重新開放。

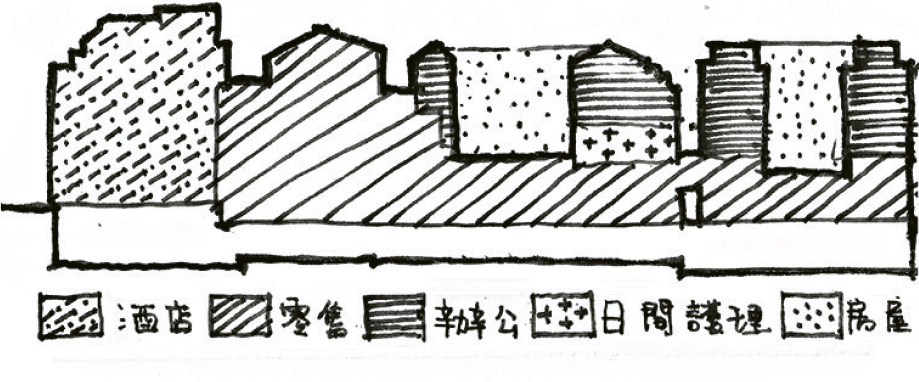

除了前方的裝飾藝術建築成為酒店,建築群主要面積作零售用途,高層為政府要求設置的住宅、日間護理中心及辦公室。方案以「街道」作為概念,利用首3層空間將3組不同時期、不同功能的建築物相連。整個線性的空間規劃中,「街道」以商店為主,穿過的第二及第四期中庭部分成為樓層間的主要樞紐。中庭以輕盈的玻璃頂結構覆蓋,讓「街道」保持於室內之餘亦能引進自然光,成為訪客的聚腳點。

整個建築群最具爭議的地方,也是最令人驚豔之處。新翼的全玻璃建築立面,為充滿19世紀氣息的大街,帶來一股新氣象。立面由兩層玻璃幕牆組成(double-skin façades):內層的垂直玻璃模組才是真正具備防水及保溫功能的外牆,而外層的波浪形玻璃模組只具裝飾用途,並將街道對面的古建築折射成有趣的形狀。

多變建築手法 衝擊古街道

SANAA在日本及國外的作品,皆以強調輕盈及不規則的風格馳名。合伙人西澤立衛曾說過,這源自日本作為島嶼國家,面對地震及海嘯下的地理環境,而發展出這種多變、不拘泥於規律的建築手法。SANAA將這種堅持帶到法國,看似為巴黎街上的石造建築帶來衝擊,但想深一層,這又恰似在呼應一個世紀以前,巴黎世博及艾菲爾鐵塔所象徵的勇氣及新氣象。

作者簡介:戰後建築研究檔案(FAAR)成員

文:陳卓喬(Jefferson Chan)