【明報專訊】香港藝術交易一直蓬勃,更是全球第二大藝術拍賣市場,若香港要成為亞洲藝都,就要從「交易」演化成「交流」,讓大眾亦能接觸藝術。「藝術怎麼辦」系列第二期專訪Art Basel香港展會總監樂思洋,她在2022年上任,2023年疫後首辦藝博會,而Art Basel在香港將踏入第11年,她稱下一個階段要與香港藝術社群更緊密聯繫。與此同時,亞洲藝博會群雄四起,她如何思考Art Basel HK的位置?同場加映訪問新加坡藝博會ART SG聯合創辦人任天晉(Magnus Renfrew),一探亞洲新興藝博會的野心。

【藝術怎麼辦系列之二】

亞洲藝博會浪潮接踵而至,繼2023年9月的Frieze Seoul後,2024年1月將迎來ART SG,兩個月後便是Art Basel HK。樂思洋認為這證明亞洲藝術市場備受世界關注,歐洲和美國在同一區域也會有數個藝博會,說明整體亞洲藝術市場已達一定水平。市場擴張意味着競爭者增加,她對Art Basel HK在亞洲的地位依然寄予厚望——香港在亞洲地區始終是地理上的中心,從香港飛往其他主要市場的歐洲和美國同樣方便;香港免稅政策不變,仍舊吸引收藏家到香港交易藝術品;而且Art Basel在香港將踏入第11年,「其實我們在香港打下的基礎很重要」。

多個文化基建助藝術生態成長

樂思洋說,Art Basel扎根香港,同時跟香港藝術社群一同成長,「每一個做文化的地方都需要時間去培養」。她舉例本地收藏家不止聯繫相熟本地藝廊,也願意了解國際藝廊旗下藝術家和藝術品,甚至購入,這一點吸引國際藝廊和收藏家到訪香港。另一方面,相較10年前的香港,當下多個文化基建建成,「這些在整個亞洲來講都是領先的」,可讓Art Basel HK跟不同文化機構合作,大中型機構如M+、大館和CHAT六廠等,小型機構如私人營運的藝術空間,「這些都是可以體驗健康(藝術)生態成長的特質」。

藝術帶入社區 不必進展場也能接觸

2023年Art Basel HK是疫後首屆,樂思洋指整個Art Basel HK團隊在今趟感受到藝術社群至關重要。根據2023年《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球收藏調查報告》,高淨值收藏家上半年開支凌厲,疫情通關後以內地收藏家增幅最為明顯,許多內地收藏家亦會選擇親身購買藝術品,他們依舊佔到訪Art Basel HK 的收藏家最多數。因為香港在2022年底時宣布即將解除疫情限制,樂思洋留意到許多觀眾在最後一刻才決定訪港。藝博會前數個星期,團隊跟M+、香港畫廊協會等文化機構合作策劃活動,務求讓所有訪港收藏家有更好體驗。

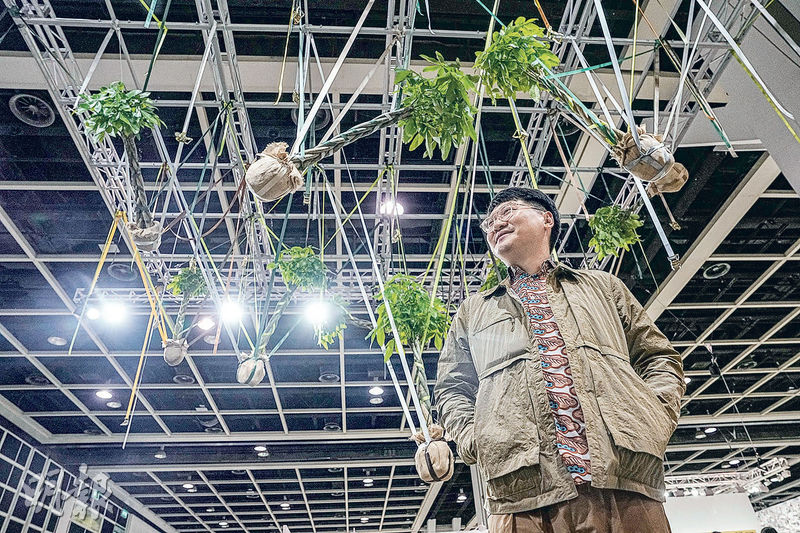

Art Basel在香港將踏入第11年,她誠言建立香港藝術生態是其方向。因為她認為需要先提高香港和亞洲大眾對當代藝術的關注,藝博會才能恒久致遠。她希望不止在展場展覽藝術,還可將藝術帶到香港這座城市裏面,讓大眾感覺藝術更親切,也能聯繫藝術到生活。譬如2023年Art Basel HK 在太古廣場展出美國藝術家安沃.艾力克(Awol Erizku)的裝置作品《重力》,大眾不必走進展場也能接觸藝術。

支援藝術家 更多平台推廣亞洲當代藝術

另一邊廂,她指出Art Basel 需要進一步與文化機構和藝廊合作,才能邁進下一階段的方向,最根本就是支援藝術家,建立更多平台讓人認識亞洲當代藝術。她舉例香港藝術家楊嘉輝和楊沛鏗登上Art Basel 這類國際平台,跟其他西方藝術家較量,往後愈來愈受國際重視。來屆Art Basel HK在2024年3月26至30日舉辦,完整計劃在2024年初公布。

Art Basel HK展期只有5日,難以單靠5日幫助亞洲當代藝術發展,因此在展期以外,Art Basel HK曾支援東京藝術周,考慮到不止要向外推廣日本當代藝術,也要讓日本國內公眾認識自身的當代藝術。樂思洋指正計劃聯繫大灣區城市發展藝術生態。過往她曾帶Art Basel HK的貴賓造訪大灣區的文化機構,她認為大灣區每個城市皆有其強項,例如香港是文化樞紐,澳門是娛樂樞紐,不同城市可扮演健康藝術生態的不同角色,譬如分飾商業和教育部分,先讓整個大灣區洋溢文化氛圍,繼而在世界推廣亞洲當代藝術。