【明報專訊】正在香港藝術館展覽的「提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」展出提香、丁托列托、委羅內塞等人的幾件作品,其中都有一個問題,就是畫面中的人物四分之三側面的遠處的眼睛透視不太準確,包括最著名的提香《花神》,就是用來做海報的那張。儘管如此,也絲毫不影響提香在藝術史上的地位。因為在他以前,達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾的畫,明暗對比都很明顯,強烈談不上,但暗部面積明顯比提香的畫大,暗部明度也明顯比提香的畫深。但從提香開始,明暗對比一下子弱了,比如《花神》。

這一改變非常了不起,因為無論與之前的「三傑」相比,還是與晚他幾十年的卡拉瓦喬相比,提香這種畫法令人物更加柔和。

表面看來是兩種畫法:比如卡拉瓦喬筆下人物裸體的亮部很亮,暗部很暗,人物本身是分裂的;而提香的人物裸體亮部面積很大,暗部很小,很淺,亮部與暗部統一在一起,進而與背景對比。但其實是兩種思維,兩種觀念。後者是生命本身是美好的、不存在善惡的;前者是惡本來就是生命的一部分,甚至刻意追求大善大惡,比如卡拉瓦喬就去殺人、酗酒,以此呈現生命的張力。這也是威尼斯畫派既異於巴洛克,又異於同是文藝復興時期的佛羅倫斯地區的一大區別。

但任何風格都有兩面:提香的好處是柔和,壞處是由於暗部過淺使人物整體非常寬大,另一方面由於過於柔和而使畫面缺乏破壞的力量。

破壞在道德中屬於不好的品質,但在藝術中卻不可或缺。因為在藝術中破壞意味着張力、生命力。

晚年的提香意識到這一點,所以他開始追求粗放、強烈,改用粗紋麻布做底。比如《慈悲聖母》中開始用鬆散的筆觸、飽和度高的色彩,沒有太多細節描繪,輪廓也更加模糊。而在《聖母、聖子、聖若翰洗者及亞歷山大的加大肋納》中,白色衣褶上開始出現冷暖,白色的暗部不再是加灰,而是藍色,這在《花神》時期的提香作品中從未出現。

但無論如何嘗試突破,終究性格決定命運。他晚期的畫即使再努力追求對比、壯美,但他畢竟不是那種人。既沒有後來卡拉瓦喬的強悍,也沒有之前米開朗基羅的霸道,甚至連維拉斯奎茲也比他有魄力。他其實就是個溫柔的人,無論自畫像,還是維納斯、花神都體現了這一點。尤其花神的頭髮,層次細膩、線條柔和、微妙,咖啡色的底色與亮部的金黃呈現出一種不經意的冷暖,這才是他的強項。

儘管提香晚年的嘗試不能算一種成功,但他是幸運的,因為他在年輕的時候就找到最適合自己的風格。藝術就是這樣,要做就要做前人沒做過的,但只是這樣還不夠,還要立一面旗,給後人開闢一條新路,或自己在新路上走到極致,讓後人無路可走。

這一點並不容易,不容易的不是水平,而是自己對自己的認知,一旦走上了不適合自己的路,等到了解自己,恍恍然已過去大半生,風格換也遺憾,不換又不甘,最是傷人。

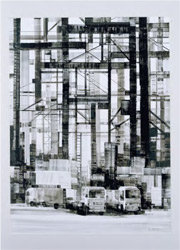

文:馬玉江(藝術家,主要作品有《母與子》、Heavy is the night。偶以筆名「末之齋」發表藝術評論)