【明報專訊】上月中東最多人討論的是在迪拜舉行、討論全球氣候問題的COP28。石油出口國阿聯酋作為今屆東道主,其意圖被多方質疑,例如背後是否有商業企圖,抑或是試圖以巨額捐款「洗白」石油出口國的形象以堵塞悠悠眾口等。環保意識很受媒體及社會討論渲染,所以一個地方環不環保,很難定論。而分析需要環境數據,惟數據受制於該地的資訊流通程度。資訊流通度又受政治、社會形態影響。從現代生活形態角度,人們難以避免製造多餘物資。比如減用膠袋這看似環保的方針,到頭來多了海量各式設計的環保袋。環保取決於大眾態度及各地治國策略的優次。阿聯酋因為出口石油,總是在環保及碳排放議題上成為眾矢之的,各大石油買家好像撇清了關係,推卸責任。我總有一點同情阿聯酋,在環保範疇上做什麼也是錯的。

藝文界方面,阿聯酋該界別對於環境保育等討論有很多。文藝討論無疑有助培養環保的集體意識。沙迦(Sharjah)近月舉行了建築三年展「The Beauty of Impermanence: An Architecture of Adaptability」,邀請了非裔建築師Tosin Oshinowo,主要探討建築如何在設計上配合持續的氣候變化。「全球南方」(Global South)地區在氣候變化及受自然災害影響時,建築上可以如何配合?此建築年展相當有規模,活用沙迦多個文化遺址,展示多個由29名建築及設計師創作的提案,而且每個項目皆有充足的展示空間。概念分為3個部分:「Renewed Contextual」回應工業化前的原始建築如何與自然共融;「Extraction Politics」回應建築、經濟及生態三者間千絲萬縷的關係;「Intangible bodies」探討人文與自然環境的互動,包括靈性習俗、後殖民主義等討論。

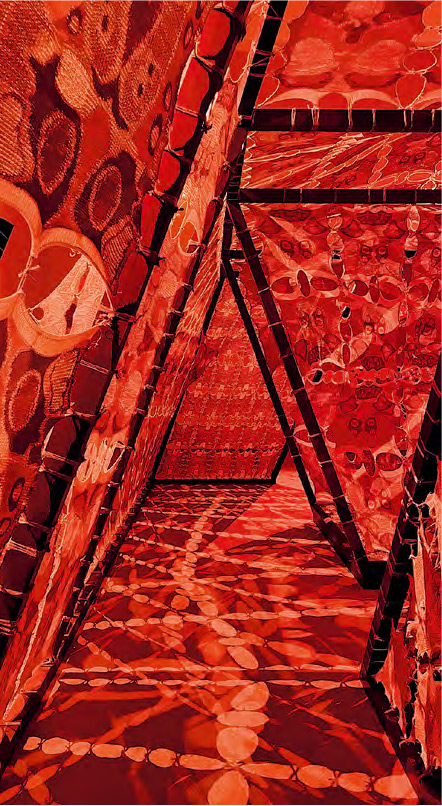

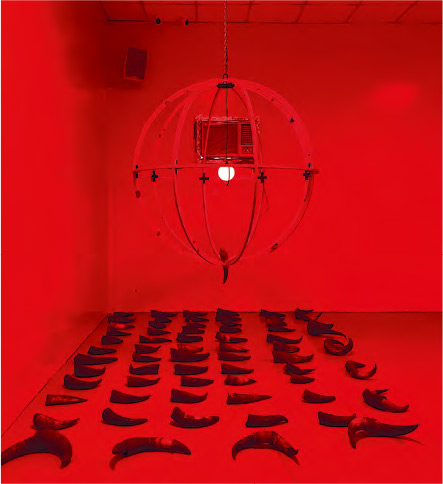

很多建築年展中的項目皆是提案及對現况的想像,而非已落成項目。三年展中包含多個臨時建築,亦有類似參與性藝術的美學表達,讓觀者親身經歷建築場景,更能感受及理解創作者的理念。當中最精彩的有黎巴嫩藝術家Adrian Pepe的「Anthropocene Museum 9.0: The Sharjah Slaughterhouse Tour」。Pepe於沙迦的屠宰場安裝了多件作品,引起人類屠宰動物作為食物的道德討論。走在屠宰場中,昏暗的燈光,陣陣的肉膻味依附展場,整個體驗勾起自身每天食肉的罪疚感,反思生存及過度消耗資源等問題。由於展場很大,回應此題的作品挺多,當中包括雕塑、流動影像,以及畫作等,看着時很易走神。不過因為展覽空間本身蘊含豐富的故事,畢竟多條生命是在此奪去的,光看空間本身已是很深刻的體驗。

其中有幾個設計項目都與土著文化、靈性及習俗相關,除了令整個展覽氣氛療癒,亦緊貼近年藝文界關注土著及少數文化的熱潮。例如Yussef Agbo-Ola的「Jabala: 9 Ash Cleansing Temple」運用各式自然物料如棉、麻、黃麻織出來的布料,及駱駝毛製成的框架,建構一座仿貝都因帳篷的神社。觀者可以入內休息,從包羅萬有的展覽中喘息過來。神社內有阿拉伯烏木香(Bakhoor)的氣味,療癒身心。逛年展是一件燒腦及體力的行為,適時包含休憩的項目可以令觀展體驗昇華。畢竟保育同時,呵護心靈也是必須的。

文:鄧芷茵

(游走阿布扎比與香港兩地的策展人 專注當代藝術及文化研究)