【明報專訊】廚餘多年來位居香港垃圾榜榜首,於2022年佔都市固體廢物中約三成,但回收率只有不足6%。廚餘回收教育機構「零剩研究所lab0ver」2021年起為廚餘找出路,共同創辦人覃必添(Timmy)說,除了減少碳排放,他們更想以廚餘為切入點,讓街坊主動認識自己的社區,把店舖、農場和每個人的家連成一個圈。

簡介:垃圾收費計劃討論足足廿年,這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本,只盼大家想多一步,從源頭減廢,多多回收。經濟誘因加上監察執法,能否推動不太環保的人踏上減廢旅途?這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾,一同設想在不遠的將來,人與垃圾將經歷不一樣的關係。

環保署回收廚餘發電

去年,環保署開始在多個公共屋邨安裝智能廚餘回收桶,今年更開始推出私人屋苑的智能廚餘回收桶試驗計劃。記者走訪慈雲山和天水圍屋邨,觀察到居民在食飯時間前後踴躍使用智能桶;廚餘的循環回收量有望提升。不過,Timmy指目前政府透過有機資源回收中心(O·PARK)和污水處理廠統一收集和處理廚餘,主要用來發電,與lab0ver的願景有所不同。

Timmy和另一個創辦人陳樂諾,本來都是關注社區資源回收和基層勞工議題的社區工作者。他們在農業考察活動中認識,相談後覺得每天都在社區見到的大量廚餘,透過回收和堆肥(由被分解和回收的有機物質組成的肥料)活動,可以變成每個人與社區建立關係,也幫助農業發展的基礎。廚餘對他們來說,不是垃圾,可以是堆肥的原材料。

過去3年,lab0ver在港九新界不同地方擺街站、市集攤位和辦工作坊,向公衆教育廚餘回收的知識。他們發現,對lab0ver活動感興趣的,多數是本來有種植習慣的街坊,知道堆肥對泥土質地有好處,想動手嘗試,但未有機會認識。

餐廳小店廚餘送出無門

Timmy說,他在不同活動中發現兩大批未被連結的人:很多餐廳和小店每日生產廚餘,但沒有途徑送出;要不然就要備好儲存空間,積存一批後回收,要不然就要頻繁請人收走,付昂貴開銷。這些中小企,不像上市公司有ESG目標,沒餘裕着手環保工作,很多廚餘白白被浪費。

同時,不少農夫、環保人士和在家種植者很想得到堆肥,但沒有便宜和方便的途徑獲取;農夫通常要折衷到咖啡廳取咖啡渣、豆漿廠取豆渣。眼見這樣的供求失衡,兩人決定教育街坊在家用日常廚餘做堆肥,再送到農場供農夫使用。

「波卡西」無氧堆肥 適合家居

從回收廚餘的指引開始,lab0ver便是以「堆肥」為導向。環保署智能廚餘回收桶僅列明不能接收骨頭和貝殼等物,對其餘廚餘的性質沒有細分。lab0ver則會為廚餘排序,堆肥效果最好的依次為:生廚餘(如果皮、菜)、熟廚餘(如湯渣)、有多添加物的熟廚餘(如薯條、意粉)。讀理科的Timmy解釋,如此排序是因為食物中的鹽和油等添加劑愈多,對土壤的影響愈差,「油其實會isolate(隔絕)水,鹽又會令土缺水,長遠來說泥土的蓄水能力會減少」。

有別O·PARK的全港統一收集處理模式,lab0ver傾向回收廚餘後,在附近地區回歸泥土。如他們早期在元朗回收街站,以及於2021年底到2022年頭獲仁愛堂青年夢工場資助的「社區廚餘研究員」計劃中,在屯門虹橋滿是食肆的井財街,透過義工向餐廳回收廚餘後,製成堆肥送到新界西一帶的農場,不用過橋、過隧道,在地循環。在2021年下半年,他們又跟香港藝術中心旗下項目「路過北角」合作收廚餘,為春秧街活化,向百多人派廚餘樽,把堆肥就地放進一幅植物牆的種植盆栽中。

堆肥是一個生物降解的過程,雞蛋殼、曬乾後的咖啡渣及碎香蕉皮等容易分解的廚餘,可以直接放入泥土中降解;其他較難分解的廚餘,就通常要透過益菌和昆蟲的幫助來完成。lab0ver推崇的家居堆肥方式叫「波卡西(Bokashi)系統」,由日本應用微生物學家比嘉照夫教授在1980年代研發,取自日語「發酵」字音。

Timmy說,一般堆肥可以分為有氧和無氧堆肥。在城市家中,我們難把廚餘暴露在空氣中,所以無氧堆肥是較可行的選項。不同大多數無氧堆肥發酵速度慢的特點,波卡西發酵堆肥法(詳見主圖)可以利用有效微生物,讓廚餘在密封環境下發酵,不會傳出臭味。

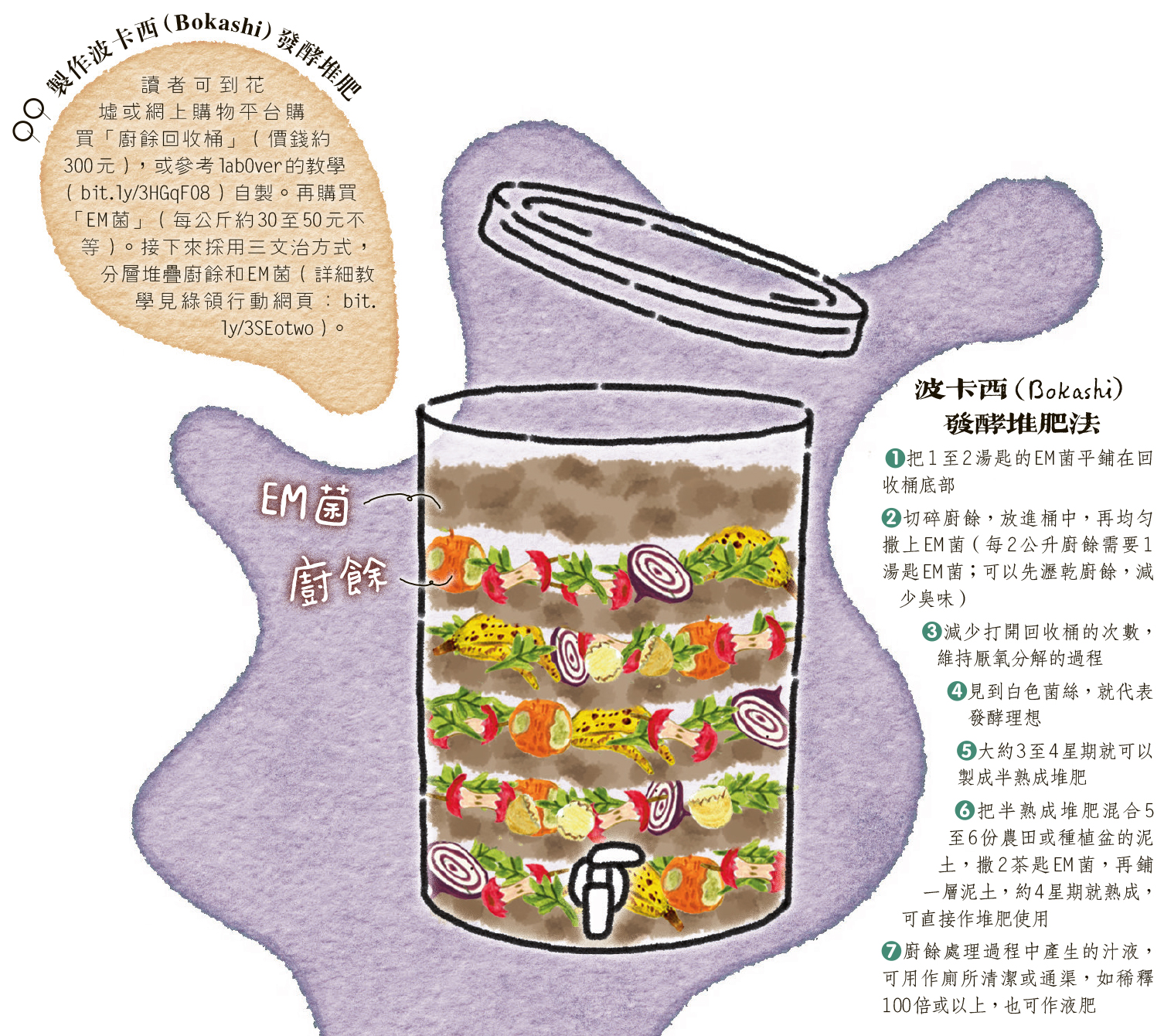

製作波卡西(Bokashi)發酵堆肥

讀者可到花墟或網上購物平台購買「廚餘回收桶」(價錢約300元),或參考lab0ver的教學(bit.ly/3HGqF08)自製。再購買「EM菌」(每公斤約30至50元不等)。接下來採用三文治方式,分層堆疊廚餘和EM菌(詳細教學見綠領行動網頁:bit.ly/3SEotwo)。

波卡西(Bokashi)發酵堆肥法

(1)把1至2湯匙的EM菌平鋪在回收桶底部

(2)切碎廚餘,放進桶中,再均勻撒上EM菌(每2公升廚餘需要1湯匙EM菌;可以先瀝乾廚餘,減少臭味)

(3)減少打開回收桶的次數,維持厭氧分解的過程

(4)見到白色菌絲,就代表發酵理想

(5)大約3至4星期就可以製成半熟成堆肥

(6)把半熟成堆肥混合5至6份農田或種植盆的泥土,撒2茶匙EM菌,再鋪一層泥土,約4星期就熟成,可直接作堆肥使用

(7)廚餘處理過程中產生的汁液,可用作廁所清潔或通渠,如稀釋100倍或以上,也可作液肥

果皮、菜渣除了做堆肥,還可以做環保酵素,用來清潔家居,或做蔬果清潔劑,去除表面農藥:

1.準備黑糖、黃糖或砂糖1份;新鮮果皮、菜渣廚餘3份;水10份和一個帶樽蓋的塑膠容器

2.注水入塑膠容器,加糖攪拌至完全溶解

3.將果皮、菜渣切碎,放進容器,攪拌至沉浸糖水中

4.預留容器三成空位作發酵空間

5.輕輕扭上瓶蓋,以便釋出發酵氣體

6.放在陰涼、通風的地方,發酵3個月

7.首月每天打開瓶口,釋放發酵氣體,把浮面廚餘壓下

盼申請資助 寫App配對廚餘供求

為了研究堆肥,Timmy曾從台灣、韓國的文獻取經,又和樂諾租用一小格農田來測試不同堆肥方法的效果。比較另一熱門堆肥製作法「黑水虻系統」,波卡西系統做出來的堆肥,油脂較少,農用效果更佳。至於廚餘機,一來價錢昂貴,售價往往要數千元,堆肥效果也如波卡西系統般理想。

記者問Timmy,用lab0ver的方法堆肥限制比用智能回收桶多,那如果吃剩食物怎麽辦?是否就不能回收?Timmy反問:「其實你把食物吃光不就可以?」煮適合分量,叫少米、少飯,就可以從源頭減廢。不過,他也補充,如果真的吃不完,把無法處理的剩食放到智能回收桶中,至少能作發電用。

Timmy形容,lab0ver成立最初兩年,都在摸索適合自己的方向,並不是一開始就決定主打廚餘教育。他們想過做收集的一方,但沒多久就在政府的研討會,聽說環保署會用智能回收桶主導住宅區的廚餘回收,委託大企業承辦,缺乏資本的人甚難入行。他們又想過做處理廚餘的一端,但考察過不同黑水虻廚餘處理公司後,發現行業已經飽和。他們也有留意做廚餘升級再造的社企,如做寵物鮮食的社企FurryGreen,可是又認為不是自己想要發展的方向,二人始終想促進社區聯繫,也幫助農業發展,最後才有現在的定位。

目前,lab0ver與嶺大文化研究系助理教授梁仕池和學生合辦「日日有餘Day Day Waste-Wise」計劃,推動環保實踐、食農教育和社區協作;也辦「由餘Soc計劃」,基於「社區廚餘研究員」的模式,了解餐廳和小店的運作,收集廚餘再帶入農田,共學耕種堆肥。至今,與他們合作過的單位有超過5個農場、120多間企業和小店。接下來,Timmy將申請資助,編寫一個配對廚餘供求雙方的應用程式,將非牟利、社區和商業工作,同時進行。