【明報專訊】1980年代,一個來自香港的小家庭悄然定居加拿大雷灣市,四處不見華裔面孔,只有遠方親戚寄來的錄影帶,小孩在地下室把電視劇《射鵰英雄傳》、《鹿鼎記》看了一遍又一遍……長大後的徐浩恩(Howie Tsui)拾起畫筆,把金庸的武俠故事糅合想像,畫出光怪陸離的世界,藉此探問社會秩序,以及異鄉人的多元身分。6歲移民加拿大,但徐浩恩對香港文化的熟悉不遜土生土長的香港人。這個藝術家指着畫作《旋風掌》(2023)中的榕樹說,回港看到這種樹總會想起童年,「有時或許距離讓你更欣賞某些事情」。

異鄉人滿腦金庸、港產喜劇

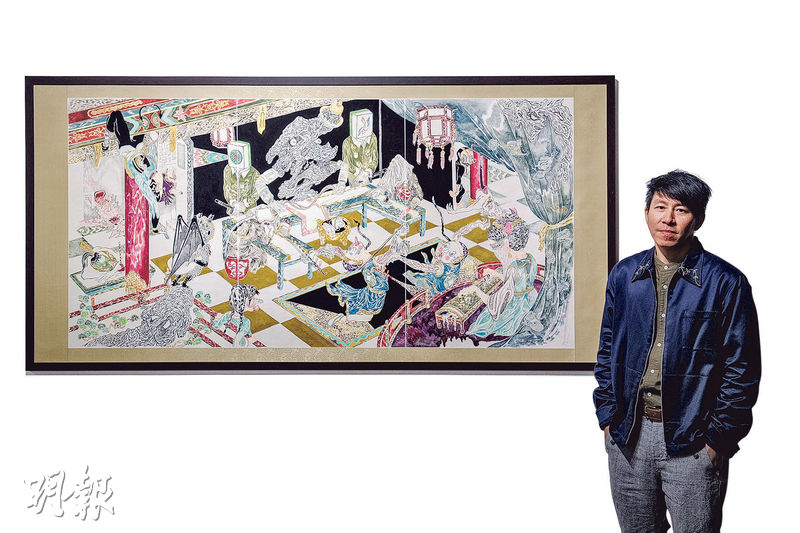

徐浩恩首次在港舉辦個人展覽,推出最新完成的水墨系列和近年重要作品。他的畫作總為觀者帶來一場視覺盛宴,眾多活靈活現的人物搶奪視線,細看又會發現精彩細節。彩墨畫《宴會》(2023)中,侍從頭部換上麻將一筒、一索,正在起舞的宮女非常不科學地後彎,還有刺客倒掛橫樑上、庭中詭異的測謊儀式。混亂中帶點荒誕離奇,豈不像金庸武俠世界和港產喜劇?他追溯畫風源頭,原來與童年有關。

2010年,徐浩恩與太太赴港度蜜月,相隔整整25年再次踏足故鄉,他說起在住處淋浴的一幕:「我聞到一些花灑水的味道,我就好……這就是香港。」嗅覺記憶竟可殘存這麼久,那一剎諸多感受湧上心頭。身處香港街頭,他乘搭扶手電梯上上落落,又看着人們忙碌且雜亂地往來……徐浩恩才驚覺一直以來畫風為何「幾亂吓」,「因為我試着重現在香港城市空間游走的感覺」。

年幼移民 錄影帶作伴

小時候身處沒有華人聚居的城市,徐浩恩一家與香港和中華文化隔絕,僅餘的一絲連繫,來自一盒盒香港寄來的錄影帶。與那年代的香港小孩無異,金庸武俠小說改編的電視劇陪伴他成長,他鍾情的作品也很主流,如《射鵰英雄傳》、《神雕俠侶》和《鹿鼎記》,「但是我也很喜歡許冠文的電影, smart(聰明)、social satire(諷刺時弊),好香港的味道」。

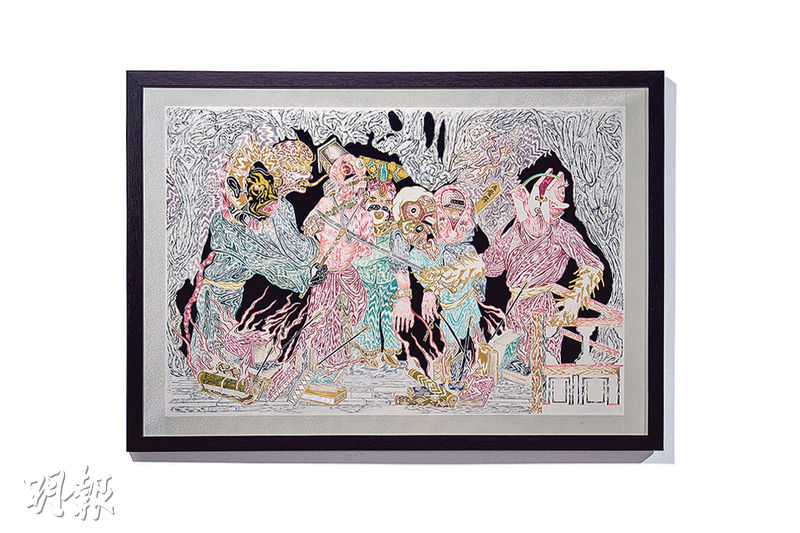

香港影視文化深深影響其創作,「那時候的影視作品就是誇張、無厘頭。這種誇張感覺,都可以放入我的畫中,可以誇張啲,或者古靈精怪啲」。徐浩恩一些畫作可見為人熟悉的角色,如舊作《混沌護衛》描繪電影《殭屍先生》的橋段。此外,最新彩墨系列啟發自1984年電視劇《鹿鼎記》,徐浩恩把劇中畫面定格截圖,然後仿照其佈局繪畫。他2023年新作《幸運的綁架》中央有一隻滿身通紅的妖怪被挾持,該位置本應為主角韋小寶(梁朝偉飾)。徐浩恩形容創作過程像保留玩偶小屋(dollhouse)的場景,但拿出原有玩偶,再放進經由他扭曲擠壓的角色。

徐浩恩新作有不少突破,試圖拋開人物正常形態,將其煎皮拆骨,變得支離破碎,甚至更趨機械化。《混沌護衛》中勾勒殭屍、武俠外形的線條實在,容易辨識,但轉看《宴會》,妖怪卻奇形怪狀、十分跳脫。徐浩恩說創作最新彩墨系列時,先是在描圖紙上繪畫各種角色形態作實驗,感滿意才轉移至畫中。另一嘗試是加添像X-ray透視的元素,角色身體某些部位有如被劏開,一窺其內在構造。「(舊作《混沌護衛》中的)九龍寨城像是玩偶小屋可以看進去,現在的角色開始整到有洞,可以看穿。」

觀眾無從預測下一幕

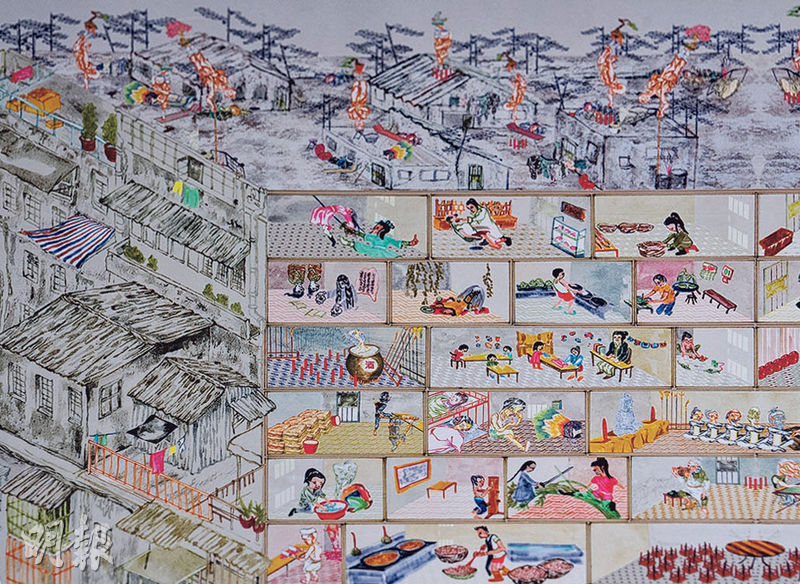

徐浩恩直言其舒適圈是繪畫,不過首次應用武俠世界作題材,卻是一件媒體作品。啟發自2010年在港展出的電子動態版《清明上河圖》,徐浩恩創作長卷式構圖的演算媒體作品《混沌護衛》(2017),由5個視頻組成。這次個展可觀賞其以紙本形式展出,以及該作的延伸《視差秘室》(2018至今),後者在全黑房間中投影,由數百幅水墨手繪結合動畫程式在全黑房間中投影。特別之處是情節沒有固定的開頭結尾,電腦隨機分配角色與物件至大約14個場景,小鳥掉落地的速度不一。連觀看角度也是隨機,同一場景可能以近觀(close-up)開場,下一次再見則是廣角作首,每次觀賞都是全新經驗。

為何有此設定?在前作《混沌護衛》,徐浩恩重新演繹金庸武俠世界,並糅合九龍寨城的自治社團,藉此探討秩序和混亂。「九龍寨城以前無人管,但都有自己的規矩或生活方式,像是一種社區『自治』的概念,不是由上而下、政府說要怎樣做,但仍亂中有序。」他從中聯想起武俠江湖,黑白之間存在灰色地帶,由武俠創造辨別是非的規矩,達至社會和諧。動畫的隨機正是想呈現這面向,縱使觀者(甚至創作者)對登場次序全然不知,無從預測下一幕,但背後的電腦程式有其內在邏輯。「有時會有些特別時刻,一個場景很順暢地過渡到下一場,這是觀看體驗的享受之處。」徐浩恩邊看邊說。

獨特審美觀 珍重傳統文化

展覽取名「徐浩恩:搖籃在深淵上搖晃」,他解釋每次回港,總會有種回到搖籃的感覺,名稱也是借代在深淵上搖晃的香港。他的作品屢見傳統工藝和舊香港的蹤影,如手雕麻將、傳統中醫的百子櫃,還見以第一代「大哥大」手提電話「煲粥」。他刻意在《混沌護衛》一作將工匠與武林高手並列,「我想把這些整竹昇麵的師傅,提升至像英雄一樣」。現實中他對香港文化與歷史珍而重之,還收藏了一件港人熟知、可能也瀕臨消失的物件。「溫哥華那邊說:『哎呀,進口不了雞毛掃,因為是動物產品。』去年6月來港的時候,就買了一條雞毛掃。」徐浩恩笑言當然不是用來打小孩,只想帶回溫哥華收藏。

作品受「標記蔴雀」啟發

新作《埋葬的化身(鋒利)》(2023)清晰可見人手雕刻麻將的動作,徐提及是受「標記蔴雀」啟發。縱使遠在加拿大,他持續關注香港這些消失中的文化,上網一邊看旗袍師傅、廣彩瓷器的紀錄,一邊想着:「哎呀我回到香港,不知道什麼又不見了、沒有了。」他希望藉作品向這些文化和工匠致敬。

「香港現在最需要重新發明自己的文化身分。」策展人張頌仁道。他幾年前在大館展覽看過徐浩恩的作品,當下覺得這個藝術家要多點在香港「拋頭露面」,向大眾提供另一角度觀賞此城。其畫作雖然帶點殘忍暴力,卻有種奇特的審美,「一方面是潛意識的傳承,亦將他經歷過的恐懼追求、引人入勝的情節和令人迷戀的角色,變成適合現代的視覺語言」。

藝術家如武俠閉關修煉

徐浩恩終歸是個異鄉人,尤其對外來者看中華文化的視角感興趣。互動聲音雕塑《走火入魔》(2017)造型取自「射雕三部曲」的木人樁,當觀者分別走近5個感應器位置,會觸發不同音效。這些音效抽取音樂家史提夫.萊許(Steve Reich)的樂曲《擊木音樂》(Music for Pieces of Wood,1973)選段,混入誦佛經的木魚敲擊節奏,以及習武時擊打木人樁的聲音。徐浩恩指出,《擊木音樂》是萊許身處印尼,受當地音樂啟發而創作。西方人對亞洲文化進行詮釋後創作,徐認為這類作品反映文化混合,別具特色。他繪畫《混沌護衛》的山水景色時,亦參照清朝宮廷畫家郎世寧名作《百駿圖》。郎世寧為意大利人,「他的畫看起來像中國山水畫,但繪畫風格就像意大利文藝復興,表現出立體,我覺得很特別」。

徐解釋《走火入魔》的創作概念,一方面以木人樁借代藝術家的孤獨,「在武俠小說把自己困在一個房間裏練習,然後出來突然有白頭髮,又有很長的鬍鬚,變成高手」。徐浩恩的工作室在家中後院,有時候埋頭作畫終日不見人,似是武俠閉關修煉。另一方面細看木人樁,柱上刻有八卦掌、打狗棒等金庸武俠招式,他視作鼓勵多樣性的一場慶典,「現在好像很多壓力(要求)事物要統一,homogenization(同質化),我希望可以強調多元性」。

相對展場另一端的《視差霓虹(桃花島)》(2021)只聚焦桃花島的門派,徐浩恩呈獻《走火入魔》以表達「多元對抗單一」這想法。

「女兒好鍾意睇《殭屍先生》」

置身多元世界,卻不是人人願意擁抱多元。北美地區近年的反亞情緒或許源於新冠疫情,或許因為移民炒高了樓價。徐浩恩身為香港移民,直言有時感覺不被接納,「覺得被困在石頭中」。他藉《埋葬的化身》系列傳遞這種被囚的狀態,畫作主體為國畫常見的供石,西洋「外銷畫」喜愛描繪帶枷刑具的囚犯,畫中亦見其元素。

徐浩恩在加拿大修讀藝術,大學時曾以塑膠彩和油彩作畫,「但我都覺得不適合我。It didn't feel right.(感覺不對)」。他鍾情墨滲於紙那種溫暖的粗糙感,水墨技藝純靠自學。現居溫哥華,徐浩恩會讓自己的「細蚊仔」觀看舊時香港電影。「《殭屍先生》(1985),我女兒都好鍾意睇,又恐怖又搞笑。」

徐浩恩:搖籃在深淵上搖晃

日期:即日至2024年3月9日

時間:上午10:00至晚上18:30

地點:葵涌工業街17至21號美安工業大廈2樓漢雅軒

註:周日及公眾假期休息,農曆新年前後特別安排先致電查詢