【明報專訊】農曆年三十,踏入子時(晚上11時至凌晨1時)善信便會搶先到廟宇上頭炷香,祈求得到神明最大保佑,其中香火最鼎盛的非黃大仙祠莫屬。平日在大殿前上香後便匆匆離去,未有仔細留意身旁環境。有日跟着黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長逛一圈,才發覺這處過百年歷史的宗教建築充滿特色。

「風水吉地」 大殿選址有因

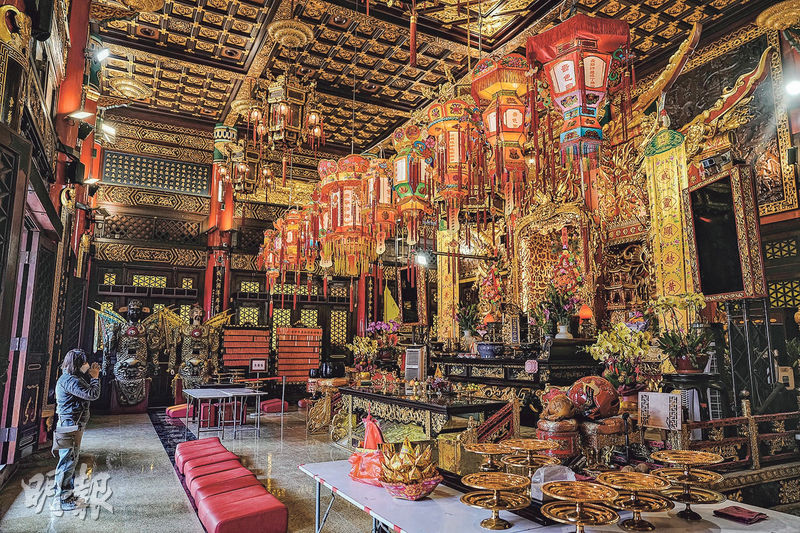

黃大仙祠位於九龍竹園村,坐北向南,背靠獅子山,迎向鯉魚門海峽,城市未發展時,南面有大片農地,整體環境被稱為風水吉地。「如果查歷史,黃大仙祠最初不是在這裏開始。」李道長站在經堂前,指着地面先道來黃大仙祠的選址故事。他說在1915年,廣東「普慶壇」道長梁仁菴得到黃大仙乩示南下,在灣仔創立「福慶堂」;1921年,他再次收到黃大仙啟示,從港島坐船登抵竹園村,再朝北面,即獅子山方向行三千步,插竹為記,闢地設殿。插竹位置正是現時大殿正中央的神台,供奉着黃大仙畫像。李道長稱那裏是最神聖、最靈的點,現時只有嗇色園弟子和會員才可以進入大殿。

衝天式牌坊 別有洞天

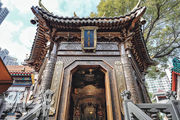

按照慣常的參神路線,善信首先進入掛有「嗇色園」匾額的第一洞天牌坊。初建時,只是粗陋鐵網大閘,經過多次重修,牌坊現時由紅麻石建成。牌坊屬中式建築的「門」,即建築物出入口,故第一洞天牌坊又稱山門或頭門。牌坊4支間柱高出樓頂,有3個位置供人進出,呈四柱三門衝天式格局,三門寓意脫離欲界、色界、無色界,走進超逸之境。

穿過山門轉左上電梯,率先去到第二參神平台。平台仿中國宮殿建築形制,兩邊擺放一對6米高的華表裝飾,柱身刻上祥雲騰龍等紋飾,頂部雕有傳統瑞獸。步往大殿的石階中間裝有一塊刻上9條龍的石雕,就似宮殿中的御路踏跺,可見黃大仙地位之高。當天剛好遇上工人繪畫石雕,是其建成以來首次加上彩繪工藝,李道長稱期望增加廟宇的「藝術性」。

穿過另一面同是四柱三門式的牌坊「金華分蹟」,到達大殿前的第一參神平台,即平日善信求籤和上香的位置。回望牌坊,背面有「叱石成羊」金色大字及羊群浮雕畫,說出相傳黃大仙在浙江金華赤松山,由牧羊童子修煉得道成仙的典故,大殿大門正中則掛有「赤松黃大仙」橫匾。大殿黃色琉璃瓦屋頂為歇山頂,且有兩層屋檐,因此又叫「歇山重檐」,共有一條正脊、4條垂脊及8條戧脊。在正脊兩端分別有一隻名為「螭吻」、龍頭魚尾狀的獸件屋脊裝飾,螭吻張口吞下正脊,李道長稱以前十間有九間建築都是木造,螭吻有鎮壓火災的寓意。此外,垂脊和戧脊上都設有獸件,可分為垂獸、戧獸和蹲獸。當中蹲獸最高等級為10,排在最前方為騎鳳仙人,之後是龍、鳳、獅子、天馬、海馬、狻猊、狎魚、獬豸和斗牛。戧脊上所用蹲獸的數量可反映中式建築的等級,例如大殿屋頂有7隻蹲獸,而前身為醫藥局的普濟樓屋頂則有5隻。這些獸件亦有實際功用,可填補屋脊相交的縫隙,防止瓦件滑落。

直線連「五行」 用途各異

黃大仙祠大殿旁還有一個很獨特的建築佈局,一系列建築以直線相連,五行俱備。李道長說,1937年仙師再次乩示,指黃大仙祠要永垂千古,建築就要配合五行,因此眾子弟就在三聖堂南端按五行順序興建一系列建築,分別是飛鸞台、經堂、玉液池、盂香亭及照壁。飛鸞是扶乩的別稱,從飛鸞台名字可知建築曾是扶乩的神壇,現時已變成黃大仙的靜室。飛鸞台的牆身至屋頂都是以銅建造,屬五行中的「金」,也是香港第一座銅亭。經堂內部以木為主要建築材料,是收藏三教典籍的地方,曾作客堂及辦公室之用,現改為總辦事處,屬「木」。前方的玉液池屬「水」,李道長稱池中的7朵蓮花代表道教全真派別王重陽祖師的徒弟全真七子。而紅色廟牆的盂香亭內裏供奉燃燈聖佛,亭外圍有四大天王護法神像,屬「火」。最後是照壁,一面藍綠琉璃瓦頂的屏風牆,避免風水學上氣冲之象,屬「土」,廟宇得以五行齊備。新年期間若到黃大仙祠參神,不妨欣賞一下建築細節。