【明報專訊】我雖是火腿通粉派,但也不得不承認,茶餐廳粉麵的台柱,只能是「沙嗲牛」。近來到過數家茶餐廳,吃到的沙嗲牛肉麵顏色淡薄,看上去像極了咖喱牛肉;嗅起來亦不帶沙嗲香味,不再是舊時的香濃。難怪這麼多人會談論什麼店賣的「沙嗲牛」最好吃——原來現在不是隨便找一家都好吃。港式「沙嗲」是種怎樣的香味呢?

南洋沙嗲在港生根

香港沙嗲的歷史,常常由第二次世界大戰之後的冷戰時代開始溯源,並給歸類為由茶餐廳借馬來西亞沙嗲、潮汕沙茶改良而成的港式麵食,是個來自多重飲食宇宙,各有不同因果關係的故事。

冷戰時代是個人口遷移的時期,這不獨為香港社會面貌,而是一個全球的,尤其是涉及華人族群的風潮。我們最初在1950、1960年代舊報紙上看見的「沙嗲」,常常指馬來西亞的沙嗲串燒,以牛肉、雞肉等烤成的肉串,來蘸沙嗲沾醬食用。至於潮汕口味的,則多寫成「沙嗲牛肉」。

馬來西亞沙嗲在香港落地生根,其源頭應可上溯至二戰後於香港餐飲業陸續落戶的馬來西亞(當時稱為南洋、馬來、馬拉)餐室、海南菜館。這些餐室價格中等,並非上流西餐廳,基於二戰後社會經濟不景氣所應運而生。

1960年代沙嗲醬「入屋」

沙嗲醬很快便於1960年代全面「入屋」:餐室固然在賣,烹飪學校亦會教導主婦製造。「淘化大同」(現常稱為「淘大」)於1964年推出新的家用商品「真味沙爹醬」,當時獲數份報章報道(或宣傳)。文稿提及家用馬來西亞口味沙嗲醬,已有打邊爐、滾熱湯之用途,可反映當時的馬來西亞口味沙嗲,已滲透於大眾的飲食習慣之中。有些人甚至會把沙嗲、咖喱混用:如陳夢因在《食經》中教導讀者做「沙嗲雞」,雖點明食譜脫胎自南洋沙嗲,最後卻以咖喱醬來煮。如此看來,1950、1960年代香港大眾所認知的「沙嗲」,似乎是以馬來西亞口味為招徠。

有趣的是,南洋沙嗲,卻沒有成為香港大眾最喜愛的沙嗲。香港華人業者,尤其是茶餐廳所選擇的烹調方法,是潮汕的沙嗲牛肉。早市化身為類似上海澆頭麵的澆頭,澆在即食麵上;午市、晚市即用來炒河、撈粉絲煲。「茶餐廳」是個把中上層飲食文化牽引至基層大眾的場所;其中的飲食本地化過程,通常是層層向下傳遞,而不是從異國、外省菜系一下子走進茶餐廳餐牌上的。換個方式來說,潮汕沙嗲之所以較易為茶餐廳吸納,應是個社會階層口味的問題。

醬料與移民歷史

潮汕出品的沙嗲醬,一般叫「沙茶醬」。「醬」是全球飲食研究的一大題材:原型食材的傳播、移動過程不能為人力所控制緩急;就算跨出地緣邊界,未必能天從人願順利培育。醬料則與原型食材不同,易於運輸移動,對異地文化的味覺衝擊亦較原型食材輕微。本地學者的醬料研究,主要環繞豉油;而台灣地區的學者,則早已深入至東南亞各種「食醬文化」及其相關人類移民歷史之中。其中的曾齡儀便著有《沙茶——戰後潮汕移民與台灣飲食變遷》(2020),講述潮汕沙茶飲食文化,於冷戰時代台灣社會的傳播過程與相關影響。

曾齡儀指出,潮汕「沙茶」溯源自東南亞的「沙嗲」(satay),由在東南亞打工的潮州人帶回潮州,繼而在二戰後傳入台灣。這種「醬」的傳播方式,與香港沙嗲、沙茶的情况相似。至於以牛肉為主要食材,曾齡儀則認為是潮汕人本身的口味使然。台灣如今最受歡迎的沙茶菜式,是「沙茶牛肉爐」;是火鍋菜式,都標榜是「廣東潮汕」,視為「廣東菜」的一種。香港沒有「沙茶牛肉爐」,卻有「沙嗲火鍋」、「沙嗲湯底」,算是港式飲食,不會打着潮汕旗號。

港式沙嗲 鹹鮮風味

雖然「沙嗲牛肉」已是完全本地化的菜式,自成港式風格;但我們可以從市售現成沙嗲醬、沙茶醬的成分,考察本地沙嗲口味的淵源。茶餐廳做沙嗲醬,會以一種或多種現成沙嗲醬為底醬,再配其他料頭、調味料炒煮(剷醬)來提升香味;混合粉類增稠,再用水分兌開。後添的料頭、調味料隱隱約約都是現成沙嗲醬已有的材料。

最受歡迎的沙嗲醬,常聽說是「綿香」、Jimmy's。我到街市的雜貨舖尋寶,又找到了另外數個本地製造的牌子,以及一些台灣、馬來西亞的。現先把它們列出來的成分記下:

1. 綿香沙爹醬(本地):

花生、芥花籽油、蒜、葱、魚露、大地魚、香料、蝦米、糖、辣椒

2. Jimmy's 沙爹醬(本地):

菜籽油、花生、醬油、增味劑、葱、糖、蒜、咖喱粉、辣椒粉、鹽、蝦

3. 利川花生沙爹醬(本地):

水、辣椒、花生、糖、植物油、鹽、沙爹香料、增味劑、澱粉、椰漿、葱頭、蒜頭、米醋

4. 冠益華記沙爹醬(本地):

花生、食用油、白砂糖、芝麻、葱、蒜、辣椒、香辛料、醬油、咖喱粉

5. 大孖沙爹醬(本地):

食油、花生、白砂糖、葱頭、魚露、芝麻、蒜頭、辣椒

6. 品珍沙爹醬(本地):

大豆油、花生、糖、水、魚露、咖喱粉、芝麻、葱頭、蒜、大豆粉、辣椒

7. 淘大沙爹醬(本地):

水、糖、花生醬、芥花籽油、紅葱頭、花生碎、麵豉、鹽、辣椒、蒜頭、椰子粉、米醋、香料、蝦米、改性澱粉

8. 韓江橋沙茶醬(汕頭):

花生仁、白砂糖、食用植物油、魚露、水、芝麻仁、葱頭、蒜頭、辣椒、食用鹽、香辛料、味精

9. 牛頭牌沙茶醬(台灣):

大豆沙拉油、魚乾、蒜頭、南薑粉、椰子粉、葱乾、芝麻、赤尾青、食鹽、辣椒粉、咖喱粉、胡椒

10. 錦源好味娘惹沙爹醬(馬來西亞):

植物油、葱頭、蒜、黃薑、南薑、香茅、辣椒、花生、芝麻、水、酸子、糖、鹽、增味劑、防腐劑、抗氧化劑

這樣一目了然,我們迅即可以明白兩件事:一、沙嗲與咖喱的分別,在於沙嗲多用堅果,如芝麻,也用花生;二、港式沙嗲醬,大多具有鹹鮮風味:魚露、大地魚、蝦、蝦米;這風味與潮汕的較接近,而不同於馬來西亞多用香茅、酸子(羅望子)的習慣。考慮到廣東地區尚鮮的個性,更不難理解這港式沙嗲口味的本地化脈絡。

由此可見,香港「沙嗲」與潮汕「沙茶」,理論是同一個祖宗;但味道始終各有不同。香港受歡迎的Jimmy's辣味明顯,而「綿香」以花生味為主,沒有辣味;汕頭的「韓江橋」雖也不辣,但也沒有很濃的花生味,主要是葱油香。

沙嗲牛肉麵之妙處,在於沙嗲牛肉上桌後漸漸與雞湯底融為一體,成為沙嗲湯底,啖啖冶味。在家只做一兩人份的話,就不用太隆重,添些簡單的調味料就好。牛肉倒是豪華些無妨,不下梳打粉,用嫩滑的肉眼、牛小排,逆紋切厚片。

味覺後記:Jimmy's鹹香 「綿香」溫柔

Jimmy's與「綿香」,實在是兩種截然不同的沙嗲風景:Jimmy's的魚蝦鹹香令人難忘,加上辣味,稜角分明,不用另添額外調味,已圓滿自足。「綿香」則可以說是最溫柔的港式沙嗲,花生香,不辣不鹹,帶原粒芝麻,可以直接用來蘸串燒;也是理想的底醬,方便廚師自行調整,不難理解它受歡迎的原因。台灣的「牛頭牌」不甜不辣,魚乾香,醬身如沙,最有質感,味道與港式沙嗲的距離最遠。「冠益華記」風味特別,是芝麻香,不過很辣,令我想起它的紅油。

我較喜歡鹹鮮香,選用了Jimmy's,再配越南魚露,進一步提升魚香,但有點辣,要另用糖、花生醬。若論味道平衡,還有「大孖」:魚露香,沒有Jimmy's那麼辣,甜味明顯。

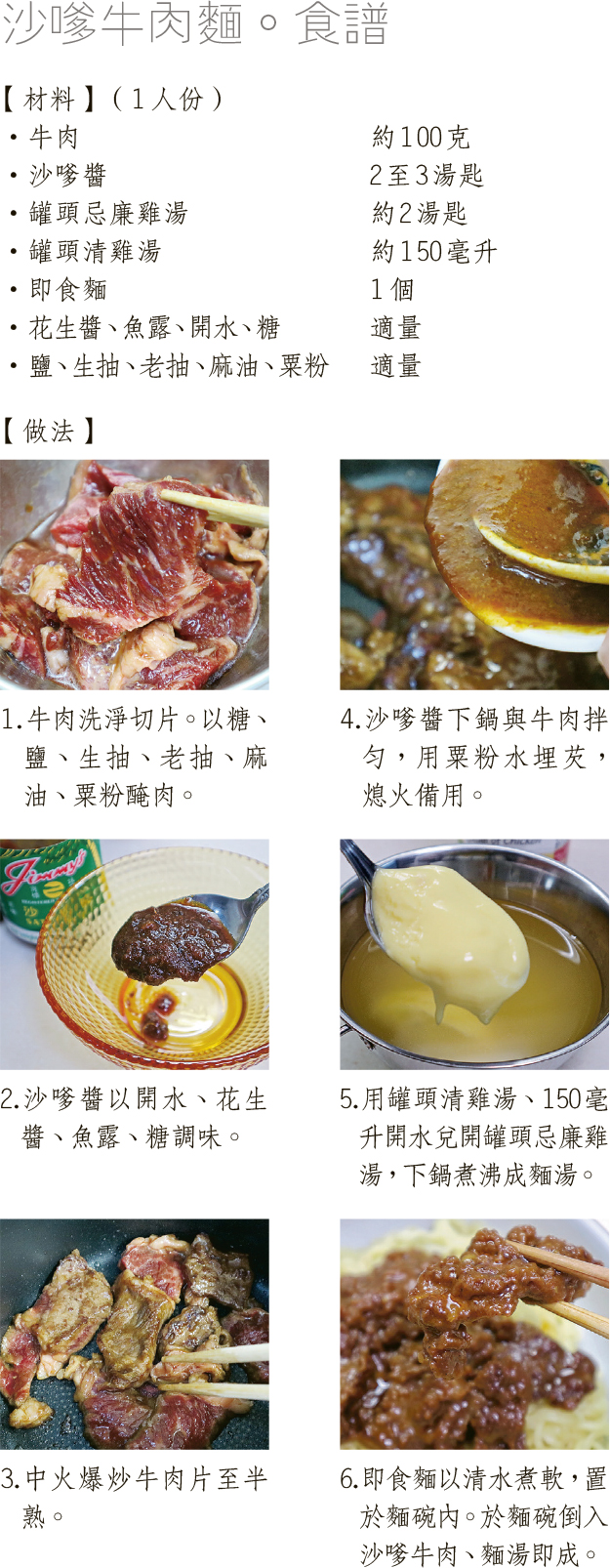

沙嗲牛肉麵。食譜

【材料】(1人份)

•牛肉……約100克

•沙嗲醬……2至3湯匙

•罐頭忌廉雞湯……約2湯匙

•罐頭清雞湯……約150毫升

•即食麵……1個

•花生醬、魚露、開水、糖……適量

•鹽、生抽、老抽、麻油、粟粉……適量

【做法】

1.牛肉洗淨切片。以糖、鹽、生抽、老抽、麻油、粟粉醃肉。

2.沙嗲醬以開水、花生醬、魚露、糖調味。

3.中火爆炒牛肉片至半熟。

4.沙嗲醬下鍋與牛肉拌勻,用粟粉水埋芡,熄火備用。

5.用罐頭清雞湯、150毫升開水兌開罐頭忌廉雞湯,下鍋煮沸成麵湯。

6.即食麵以清水煮軟,置於麵碗內。於麵碗倒入沙嗲牛肉、麵湯即成。

■作者簡介: 香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫,追憶文字食光。著有《食字餐桌》、《小食部》等。臉書專頁:食字餐桌。