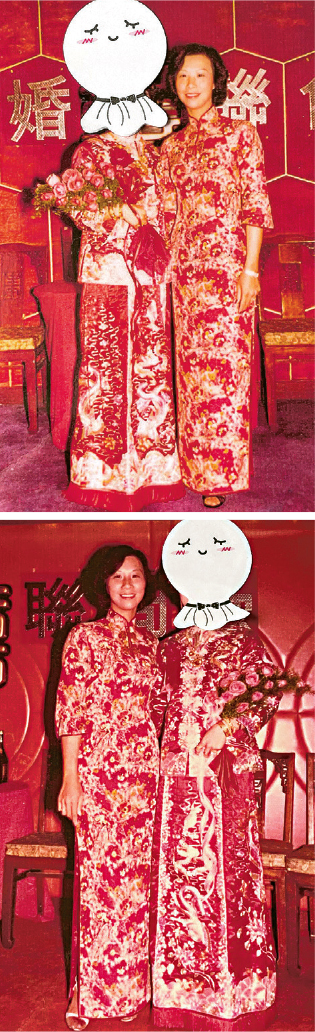

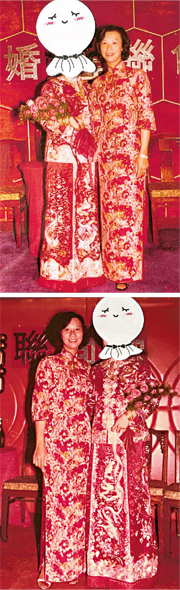

【明報專訊】大紅色、差少少長到落腳趾尾的旗袍,後生仔總嫌老套,77歲的慧芳卻當佢係寶,穿不下,也沒人要「繼承」,卻一直放着不丟掉,皆因它是40多年前為出席弟弟婚宴而度身訂做的。這件旗袍背後是關於慧芳一疋布那麼長的「長姊如母」的故事。

/訂/做/飲/衫/

國貨公司買布

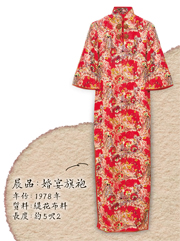

「(疋布)是在國貨公司買的」,慧芳已記不清做旗袍的布是在裕華國貨還是中僑國貨買的,反正都是Made in China。說起上世紀50年代,國產百貨公司遍佈港九、新界,裕華和中僑只是其中兩間,至今仍為人熟知的,大概是還屹立在彌敦道的裕華國貨。慧芳告訴我,在國貨公司買得到「疋頭布」(布和綢緞的統稱),她當時買了一疋大紅色、圖案滿是花和線條的布,上面有凹凸暗花,摸上手有點「嚡熠熠」,質地像麻布。1978年,慧芳家中「雙囍臨門」,她的兩個弟弟剛好同一年結婚,她便找了丈夫相熟的裁縫師傅用這疋布度身訂做婚宴穿著的旗袍。換言之,慧芳兩次婚宴都穿上同一件旗袍,她笑言:「我對他們一視同仁,(重複穿)他們(弟弟)無所謂。」我好奇這會否賦予這件旗袍更特別的意義,她卻反問:「無㗎,不也是為他們(結婚)而高興?」

既然是度身訂做,那麼這件旗袍的做工有何講究?慧芳說:「無啊!也是他(裁縫師傅)幫我想的,我怎麼懂得這些,哈哈。」話雖如此,她對這件旗袍的用料和款式還是有一份執著,譬如說做這件旗袍的布料,講求隆重的話,怎麼也得有金線銀線,她卻不挑那些。我看她在兩次婚宴上跟兩位弟媳的合照,旗袍的花紋金光閃閃,跟實物的泥黃色似乎不太一樣,問她旗袍的圖案是否隨年月褪色,她立刻打住我:「沒有金色,我不要金色,那麼老套。」看我還在疑惑相片中的「金光閃閃」,她解釋那或許是攝影師拍出來的效果,然後想到兒子結婚,她做奶奶時穿的那件旗袍上有閃令令的金線,她不大喜歡,「那些金線會棘手」。

/珍/藏/多/年/

不捨精巧手工

中國式盤扣、開衩到膝蓋上、高領和右斜襟,是旗袍的特色,既具東方美感,穿上又很貼身。慧芳輕撫着那件大紅色的旗袍,嘴上一直說「穿不下了」。那衣長過腳眼的旗袍尺寸是按她那時大約5呎3(約160厘米)高、體重100磅的身形縫製,正想讚她苗條,她說:「那個年代無得食,好窮,沒那麼多營養,哪裏像現在又澱粉質,又不知什麼質。」她如今再試穿,穿到左邊袖就穿不過右邊袖。現在的旗袍多數長到去小腿位置,慧芳說那款式很老套,「好長那種就好靚」,笑指那只是她的個人審美。但不得不說她應是個貪靚的人,慧芳憶及她出席弟弟婚宴時沒外搭一件披肩,也沒加一件斗篷,就這樣穿着旗袍展示最原始的面貌,怕冷就穿上一雙肉色絲襪,「以前興著絲襪、襪褲出街」。

「那個年代興什麼就穿什麼。」慧芳快人快語,她說1960年代潮流興著長衫,於是1968年,20歲仍是青春少艾的她結婚時也跟上潮流,外面穿一件西裝褸,裏面一件長衫,而不是穿旗袍。有說長衫由上海旗袍演變出來,原是男裝長袍,後來流行女穿男袍,便有了「長衫」;也有說長衫是旗袍的別稱,慧芳對於長衫和旗袍獨有一份理解,「膝蓋位的長度是長衫,再長一點的是旗袍」,她這番話不太準確,嚴格來說長衫的剪裁沒旗袍那麼立體和突顯身材,原來香港中式長衫製作技藝還被列入第五批國家級非遺代表性項目名錄,也是香港非物質文化遺產。

不過慧芳沒保留自己結婚穿的長衫,反而留着去弟弟婚宴穿的旗袍,「捨不得(旗袍)那些精巧的手工」。她早忘了做旗袍的那疋大紅布花了多少錢,但依稀記得縫製的手工費用要四五百元港元,她估計那個年代買一疋布的錢貴不過手工費,「我1965年在電子廠做,一日掙5個幾元,(那點錢)換着現在買個雞尾包也不行」,也是因為旗袍做工貴,她才「一衫兩用」,在兩個弟弟的婚宴時穿,「貴啊嘛,無謂再多買一件,又不是經常穿」。

/女/工/歲/月/

返工不止為搵食 「我唔想湊仔」

總聽老一輩說自己做過電子廠,具體到底要做什麼?電子廠是生產電子產品的工廠,包括生產線路板和半導體等零件,或是收音機和電視機這些消費品,慧芳所說的是技術需求較低的零件裝嵌,「那時穿銅線,用放大鏡望(着穿),好多人都看壞眼」,她在做電晶體的電子廠工作,每日上班8小時,返固定早更7時至下午3時。我問她每天同樣時間做重複的工作,不覺沉悶嗎?她笑嘻嘻地說:「搵食哪還會想工作悶不悶?」但她工作倒不全是為了家計:「我不想湊仔」。

白天顧弟妹 晚上讀夜校

慧芳翻過文件夾裏放着的婚宴相片,看到她返夜校的成績表,班主任寫下評語:「天資頗佳,近來精神渙散……」讀到這裏,心中想着慧芳定是個不專心上課的學生,她馬上解釋:「不夠精神,白天工作,夜晚返學,忙不過來。」究竟她白天在忙什麼?「湊仔煮飯啊。」原來她11歲已經忙着照顧年少的弟妹。作為長姊,她只有無奈,「他們還小,我最大」,母親外出做生意,那麼她便要化身成為「小媽咪」看顧弟妹,洗衣做飯。她的母親重男輕女,不忍比慧芳小兩歲的弟弟幹活,所有家頭細務都要慧芳打理,她不禁慨嘆那個年代「做家姊唔好,好像無奈被迫(做任何事)但又不會拒絕,她(媽媽)叫你做就做」。而她還真的是搦屎搦尿把弟妹帶大,她說當年還未有紙尿片,她要幫弟妹換尿布,想偷懶不洗尿布的話,「直接抱他們坐痰罐(如廁)」,然後去「倒夜香」。她們那時住在九龍城的舊樓,舊樓沒有廁所,便要拿着痰罐走到公廁倒掉,不然就是等「夜香婦」來收。現在的樓宇基本上有冲水馬桶,應該不太會看到「夜香婦」。1950至1960年代,慧芳說會有人拿着木桶逐家逐戶拍門收「夜香(糞便)」,通常做這項工作的是女性,故被稱作「夜香婦」。至於「夜香」這個叫法的由來,據說是因為當時法例規定蒐集糞便要在午夜12時至早上6時的「夜間」進行。

做長姊的擔子那麼重,那麼她不想當長姊,想當妹妹嗎?她笑言:「下一世啦,現在哪裏還能當妹妹,但我不會諗番轉頭。」她一再提到活在「那個年代」,思維模式就是父母說什麼,她便做什麼,「無得話抵唔抵,也是跟着時代做事」,現今這個年代則是「他們(子女)自己安排自己生活」。她倒也看得開,說不論過得好不好,她一路走來,已過了大半生。我反而好奇她這一生中有什麼事是她隨心而做的,她思量片刻說:「應該沒有,我記憶中我從不會說『我不依』。」回想她對於旗袍款式的要求,她這般說,不是她沒主見,只是她很敬重父母而已。

想完當年,慧芳目光回到那件大紅色的旗袍,她說女兒和兩個媳婦都曾試穿,個個都合身,卻始終穿不出那種難以名狀的感覺,她笑言:「她們也不會穿這麼老套的衣服。」然後看着因為這件藏品而訪問她的我打趣:「為何這件老古董會有人欣賞呢?」我反問她留着旗袍不扔的原因,應該不止是覺得其手工精緻那般簡單,她才說明:「咁我做大姑奶嘛。」我猜身兼母職的她看到兩個弟弟成家立室大概感受很深刻。她續提到,數十年來她特意把旗袍連一塊番梘放在盒子裏,旗袍一張開便清香撲鼻,不禁得意洋洋地說:「我用的是加信氏,好香。」聽說那番梘的香味很持久,怪不得長久以來她只用這個牌子的番梘。即使慧芳不會再穿那件旗袍,她仍會定期更換盒子裏的番梘,保持旗袍的香氣,想必那件旗袍對她真的挺重要。

/聽/眾/交/流/

「溫暖牌」針織衫 一代傳一代

原以為慧芳這麼欣賞那件旗袍的手工,她應該對裁縫技藝略知一二,殊不知對於縫衣她是一竅不通,她會的是針織。

慧芳之前參加了基督教香港信義會金齡薈推行的賽馬會「學藝再玩」創齡藝術計劃下的藝術家駐留項目「女人故事館」,其中一件她分享故事的寶物是穿著針織衣服的piglet公仔,負責安排訪問的Tammy對它很是好奇。

慧芳:這件針織衣是我親手織的,現在給了piglet穿。

Tammy:你為它穿上的?

慧芳:是我的孫女幫它穿上的,我孫女現在念中一,還是很童真,哈哈。

Tammy:那原本是給誰穿的?

慧芳:是以前織給女兒穿的。

記者:上面的花紋要如何編織?

慧芳:那團毛線原本就是這樣(有花紋)的,針織衣服其實很簡單,就這樣一直織織織,之後開一個領口,兜過來,兜過去……

記者:你說得好像很容易,你是如何學會針織的?

慧芳:因為事實上就是這樣織,哈哈,自自然然就學會,有上網看影片學,也有跟人學。