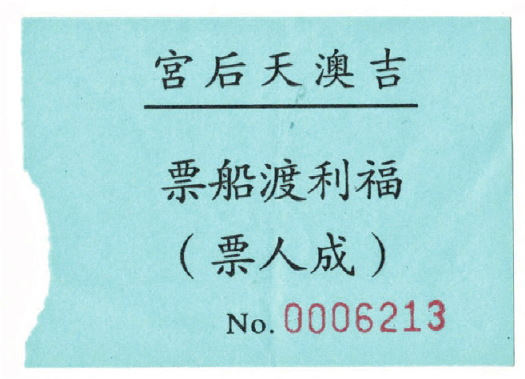

【明報專訊】沙頭角開放前的冬天,不少歷史及保育界朋友都趕緊鑽進禁區,深恐這片被歷史所雪藏的淨土,將會因為人潮和商機而荒腔走板。我因為愛上了街渡,想從港境之南,再闖港境之北。12月尾寒流襲港,氣溫跌至6℃。我從造價1億元的新碼頭,坐上了吉澳天后宮福利渡,由沙頭角海航向大鵬灣。海面雖未起白頭浪,但東北風迎面而來,即使我坐慣了街渡船頭,亦只能躲進船艙保暖。

保育界同仁袁智仁嘗言,沙頭角居民對陌生人都特別友善。因為大家都認為攞得禁區紙的,一定都與社區有某些關係。鐵道和公路都是固定的交通網,車輛班次頻密,總難遇上相同的鄰座。反而蘇州過後無艇搭的街渡,卻總是那幾張熟悉的面孔,互相扶持。旅程才剛開始,便已進入沒有陌生人的世界。

研究島嶼,為什麼要關注街渡?

噸位十足 無懼惡劣天氣

島嶼研究,當然要研究島嶼,但卻不限於島嶼。島嶼總是坐落在某種地理、經濟、社會和文化的網絡之中,這些網絡往往決定了島民的生活形態。換個比較詩意的說法──島嶼是艘不動的船隻;而船隻則是移動中的島嶼。航海技術不單為島嶼帶來人迹,亦定義了島民的生活節奏;船隻的性能和內部結構,亦同樣形塑着人們身體的感知和行為。

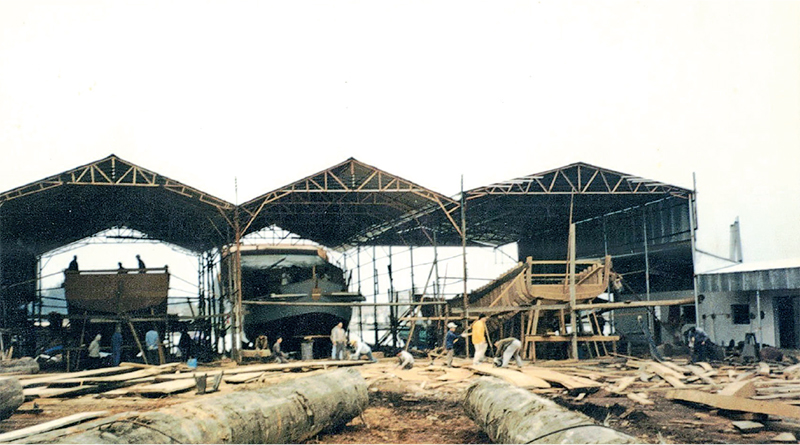

吉澳天后宮福利渡現役船隻,於2003年由吉澳海內外居民籌建,2004年投入服務。單層木船表面看似簡陋,其實內有玄機。以前的舊式街渡一般沒有圖則,由船廠師傅憑經驗和客人要求改裝舊船或重新建造,然後才交海事處驗船,再向運輸署申請牌照。由於村長何馬生曾是聯合船塢的塢長(dock master),故能與團隊按照專業規格畫圖,由船級社批准圖則,才在江門市華長船廠建造。福利渡長19.1米,86.25噸位,客量88人。因為是吉澳與鴨洲對外的唯一公共交通,故此採多用途設計。前面卟面(甲板)裝貨,後面載人,乘客可從卟面進入船艙。舷窗和頂窗可以緊鎖,既防範惡劣天氣,又可以自然採光。福利渡的駕駛艙設在客艙頂,比正常高度矮1呎。降低船艙高度,為的是保持船隻穩定性。加上採用馬來西亞柚木,所以福利渡噸位十足,能夠抵禦蒲氏8級風力(即烈風程度的熱帶風暴)。引擎是二手的經典九巴「吉拿車」(Gardner)柴油機,扭力十足。限制在12櫛以下速度航行,延長機件壽命。安坐在這個全木造的社區客廳之中,與居民搭訕,不過半小時,便到達吉澳。

流動客廳 合乎成本效益

論船齡,20歲的福利渡本來並不算老。現時仍在海上航行的木造或鐵造街渡,其實都是上世紀90年代的香港製造。船隻部件因磨蝕損耗,經常拆除更換,直至無法在市面再找到相同部件為止,生命周期一如日本神社,可以解體重構。直至維修保養不合乎經濟效益,才會交由船廠拆卸,轉售仍有利可圖的東西。木船雖然看似古老,但對於小本經營者來說,反而最合乎安全和成本效益。因為鐵船年驗需要上船排,讓船底離開水面,逐一驗查舵、焊路、車葉、啤零、鐵板厚度等損耗,規格與價錢高昂。木船則可以在海上檢查,海事處沒有規定要上船排年檢,恆常維修亦可以在三門仔較小型的船廠進行。福利渡只有一艘船隻,縮短維修時間,同時降低經營成本,減低對乘客帶來的不便,為的正是居民福祉。種種因地制宜的設計,使得福利渡在一般街渡中獨樹一幟。

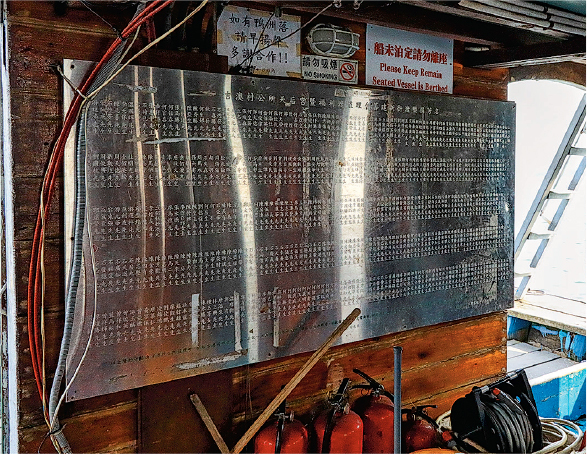

吉澳天后廟內現存藏有刻有乾隆二十八年字樣的銅鐘,見證社區源遠流「廣」。今日位處邊陲的小島,其實曾是個熱鬧的避風港,既可以補給,又可以維修船隻,島民更可以自行撐船往返鹽田和沙頭角,漁獲海產亦可在兩地售賣。有別於沙頭角一帶陸上大部分本地及客家單姓村落,吉澳「自古以來」便是雜姓聚居,居民亦以此為榮,愛說「水陸一家親」,並透過海內外鄉事組織和節慶,強化吉澳的地方身分。2.35平方公里的小島,發展出共10條村落、共有37個姓氏。上世紀五六十年代曾有逾5000居民,與今日坪洲人口相差無幾。吉澳天后宮,不單是信仰的中心,亦是社區管理公共資源的機構,與村公所關係密切。吉澳曾設有「標灣頭」制度,以價高者得方式讓漁民獲取深涌和背塘等4、5個灣頭的捕魚專利。村民亦可投標松山,割取柴草。船隻在沙灘「燂船」,村公所會收取「沙灘錢」,收益用於島上公益事務。吉澳早期只有私營街渡,1960年代末,政府開始推行街渡發牌制,天后宮便擔起營運街渡的重任,僱用島上合資格人士開船,專用街渡由漁船改裝。1976年,有僑居英國島民捐款籌建街渡,進一步改善服務。現時客艙中最耀眼的裝置,正是那塊2004年刻着「吉澳鄉公所天后宮暨福利渡值理會籌建新街渡樂捐芳名」的鋼板,共載有超過400名海內外捐款人士芳名,包括散居英國、愛爾蘭、荷蘭、丹麥、比利時、澳洲的吉澳水陸居民,部分捐款更以英鎊計算。

安龍清醮 盼續凝聚社區

自己交通,自己營運,對今日的城市居民來說,簡直是天荒夜譚。舊時鄉村,亦有組織自己的「街車」。類似的「福利金」制度,亦見諸通車前的馬灣。跟據運輸處的檔案顯示,1983年的香港海域,共有126條街渡航條,連結鄉村與墟市、墟市與城鎮。當中有多少由社區自行組織,正有待進一步研究。惟吉澳天后宮福利渡,已是本港最後一條由鄉事組織直接經營、與廟宇掛鈎的街渡航線。自己航線,自己經營的好處是便利島民。現時福利渡每日對開4班,因為船隻可以泊在吉澳,故首班上午6:30即由吉澳開出,尾班則於下午5時從沙頭角返回,方便島民早出晚歸。村長何馬生表示,福利渡近年的船費收入,僅足以應付燃油、船主和水手人工,維修保養則需由天后宮補貼。由於街渡不是運輸署的專營航線,無法獲得政府補貼。但在無其他替代交通下,惟有堅持下去。如今沙頭角禁區已作有限度開放,船公司聲威亦將於4月起開始試行沙頭角—荔枝窩—吉澳—鴨洲航線。至於另一條繞過禁區的馬料水—吉澳/鴨洲航線,航程需要個多小時,並只在周末及假日航行,未能惠及居民。開街渡是一件非常困身的工作,現役船主年事已高,加上保養及出牌困難,故吉澳天后宮福利渡,將於5月2日接載完天后誕最後一批香客後退役,完成60年歷史任務。

看似緩慢而不合時宜的街渡,盛載着的其實是一套非常貼地的地理和經濟邏輯。雖然吉澳島民可靠新的航線與外界保持連繫,但福利渡消失,意味着正是地方經濟的解體。村長們發覺,原本只有50多名常住居民的吉澳,在疫情過後似有增長,部分是退休僑民。吉澳慣例10年一屆安龍清醮,對上一屆2006年,甚至成功申辦煙火匯演,約有近千名海內外島民回到吉澳共襄善舉。值理會現已開始籌備兩年後的安龍清醮,希望能夠繼續凝聚社區。但如果島民因為交通不便無法回家,那麼島嶼的歷史和文化,又可憑誰承傳?施政報告說要把西貢海藝術節推而廣之,打造特色旅遊,那麼,島民真正想要的又是什麼?

*鳴謝吉澳村公所提供資料及照片

作者為居住離島20年,為島嶼研究網絡(香港)創會成員