【明報專訊】電影《可憐的東西》(Poor Things)在奧斯卡頒獎典禮上拿下4項金像獎,卻一直在評論界掀動爭議。大家主要圍繞它是否真正女性主義作品辯論,有人認為通過女主角貝拉(Bella Baxter) 的詭異成長經歷,影片讓觀眾感受到女性在維多利亞年代抵受的男權壓迫,並且藉由她的任性、覺醒和反抗,批判了不義的父權體制;也有人指出一切只是編導裝扮出來的,披上女權和政治正確的外衣,鏡頭和敘事始終把愛瑪史東飾演的角色對象化,義正辭嚴的意識形態遮掩不了男性性幻想的創作本質。

哪一邊說得對呢?要弄清楚,也許沒有比參考電影改編的原著更直接了。因為,有時看編導怎樣改編原著,選取了什麼,放棄了什麼,便可看出他們的用意、居心,以至欲蓋彌彰的欲望。

《可憐的東西》的同名原著,是一本在1992年出版,由蘇格蘭作家阿拉斯代爾.格雷(Alasdair Gray)撰作的後現代後設小說,全書分為4個部分,由3位敘事者講述一個複雜故事。電影僅擷取第二部分改編,保留及發揮了最奇幻的情節和氛圍,遂不可避免地,大大削減了原著的後設色彩,以及最刺激讀者思考的元素。

今天我們在電影裏看到的故事大抵如下:一位宛如怪物的科學家,復活了跳河自殺身亡的懷孕少婦。而他用的方法,就是將少婦腹內的嬰兒腦袋,植入少婦顱內,換走業已死亡的原有大腦!這位少婦從此重新學習做人,並因為性慾覺醒而進行了一次奧德賽式遊歷,然後回來向曾虐待她的將軍丈夫復仇,陪伴被她稱為「神」的科學家生命最後一程,並繼承其衣缽和財產,成為劃時代的科學怪醫。

以上故事在原著中其實只是由其中一位敘事者——女主角貝拉的第二任丈夫阿奇巴德麥坎道斯(Archibald McCandless,電影中的Max)——縷述的版本,除了女主角將軍丈夫(也就是第一任夫君)的最終命運略有改動,電影基本上忠於原著。請注意,它只是其中一個版本、其中一個角度。和電影幾乎毫無保留地站在主角背後的態度大不相同的是,原作者格雷在這個版本(原著第二部分)之前和之後,都對它作出了一定的質疑和補充,從而增加文本的複合性,同時引發讀者自行出入敘事,獨立思考。

誰是真正作者?

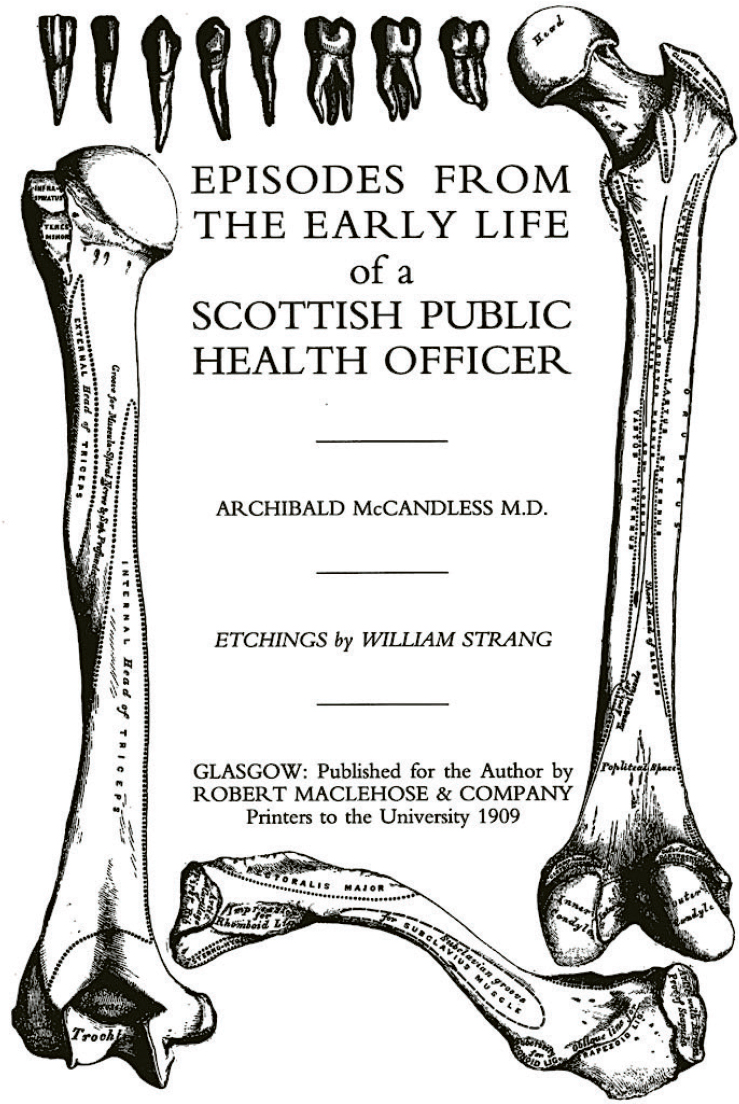

大部分翻閱《可憐的東西》的讀者不難有此第一印象:這本書真正的作者是誰?對,書封面的署名是格雷,但哪一個格雷呢?因為書一開頭,第一人稱的「我」就和讀者表示,「我」是一個編輯和校勘者,正在處理歷史學家朋友發現的手稿和書信,和朋友認為手稿所述故事是惡作劇的判斷不同,「我」相信裏面記載的,關於一個科學怪人式的實驗,即麥坎道斯所述的事情千真萬確,並且經過了一番研究、整理,「我」重排了事情時間線,把麥坎道斯的版本以《一位蘇格蘭公共衛生官的早年經歷》(Episodes from the Early Life of a Scottish Public Health Officer)為題,還原呈現讀者面前。這就是書的第一部分和第二部分。

格雷這樣寫道:「我告訴當尼(Donnelly,「我」的歷史學家朋友),我創作虛構作品多到足夠令我可從它們看到歷史。他則說他寫歷史多到令他可以從中辨認出虛構所在。對此只有一個回答——我要變成歷史學家,而我做了。」(頁xiii)

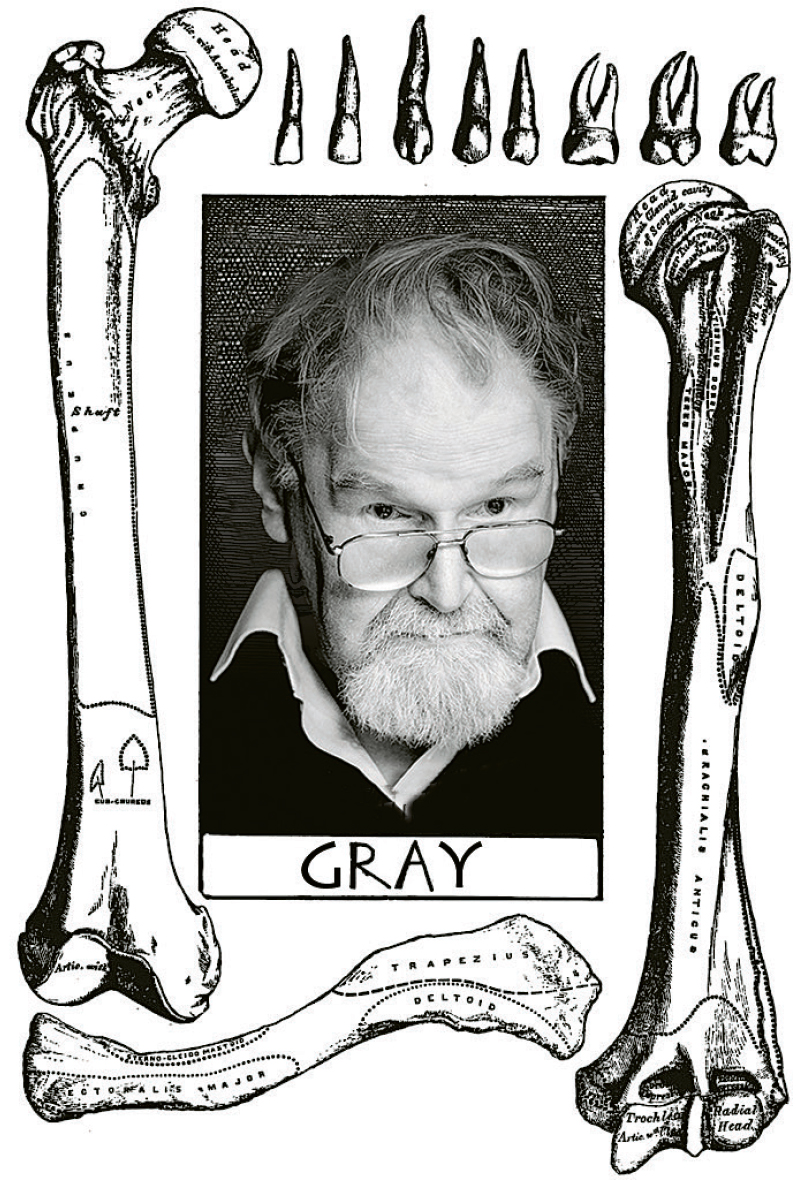

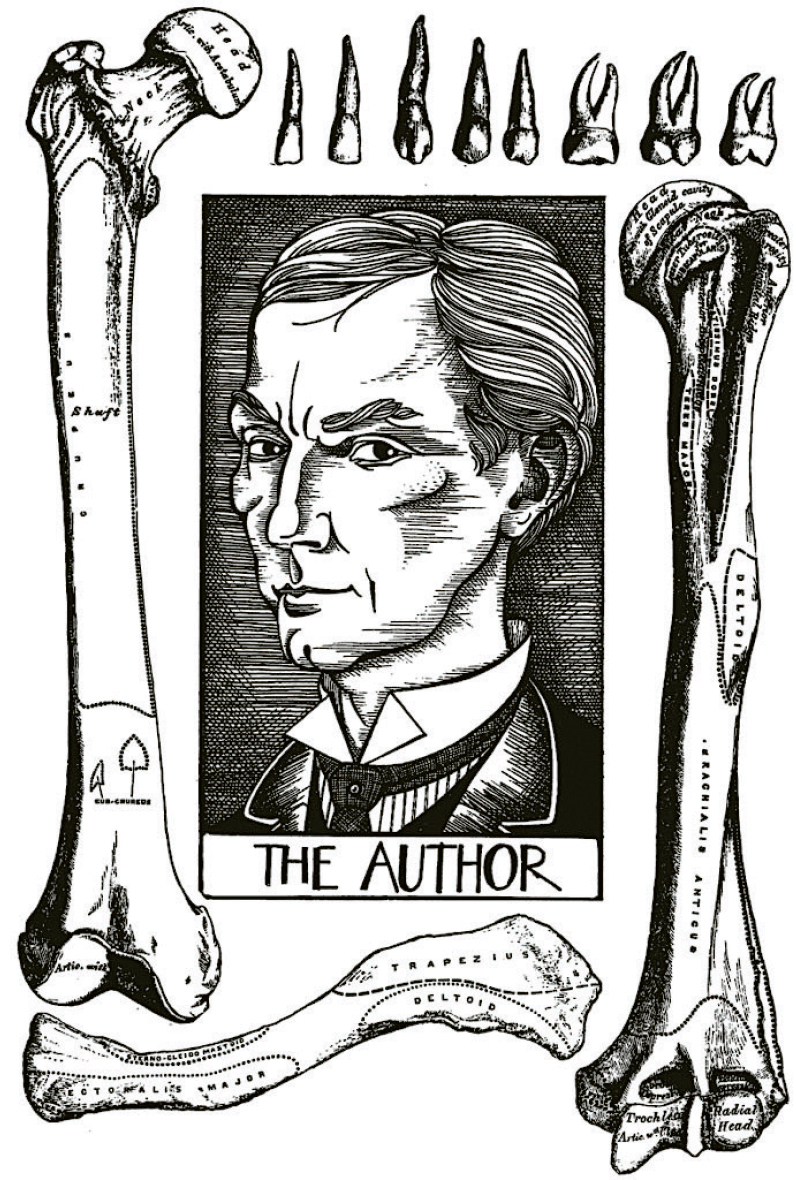

當作者在他的作品裏現身,他便不再只是他本人,而成了書中的一個角色,但這角色又明明在敘述,而由於麥坎道斯的版本內容佔了全書的主要部分,所以書後的作者簡介也列他為作者,與編輯者格雷並排。兩人都有詳細簡介。

「作者」麥坎道斯有生卒日期,出身註明,附有當尼對他的「考證」。「編者」格雷則被描述為「兼職上山嚮導的兒子」,靠寫作及設計為生的「肥胖、禿頭的哮喘症患者」。

作為敘述者的貝拉

《可憐的東西》的英文是眾數,意味書中被寫及的都有一定程度的可憐。格雷佈局有趣的是,被寫及的往往同時是敘事者,格雷(其中一位可憐人)固然自我指涉,而麥坎道斯在書的第三部分,即在第二部分飽受壓迫、十分可憐的貝拉寫給後代的書信中,立刻成為可憐的對象。貝拉明言,她本來是要燒掉他遺下的手稿,但基於他太可憐,這樣做無疑把他唯一存在於世的痕迹抹去,她實在不忍心,才最後收回成命。

是的,貝拉也是書的敘事者,她的書寫構成書的第三部分,她以麥坎道斯遺孀維多利亞(Victoria McCandless)身分撰寫,向後代聲稱,書紀的內容純屬一派胡言,不可置信。她提供的「真相」是:她不是科學怪人,她沒有自殺,也沒有懷孕;在第二部分版本中「改造」她的怪醫哥德溫(Godwin)一點也不像怪物,反而是一個令所有動物、弱小者、女性都安心的男人,他收留及照顧了離家出走的她,引導她學習,帶她環遊世界,也是她一生唯一最愛。換言之,她固然不愛她第一任將軍丈夫,也不愛麥坎道斯,後者只是蠟燭製造者(candle-maker ,拿他的名字挪玩,一如Godwin與God的互換);可以照亮她前路,協助她過理想生活的工具。在第二版本中誘拐她私奔的韋德伯恩(Duncan Wedderburn),在由她敘述的這一版本則是她想檢證麥坎道斯用處有多大的參照實驗品,她和他的具體相處也語焉不詳,只說了句:「他還可以時我享受了我的韋德伯恩,他崩潰了時我待他以溫柔。」(頁270)

這第三部分的重要性在於貝拉在這裏交代了麥坎道斯為何會把她寫成科學怪人,並舉證引導讀者否定他提供的版本。根據她的「證供」,1909年後麥坎道斯便被診斷患上多發性硬化症(disseminated sclerosis),又稱瀰漫性腦脊髓炎,症狀包括複視、單側視力受損、肌肉無力、感覺遲鈍,或協調障礙。也就是這一年,《一位蘇格蘭公共衛生官的早年經歷》完成並出版,換言之,它是出於一個病人之手。

敘事莫衷一是 唯有開放詮譯

貝拉補述了麥坎道斯和哥德溫的結交經過,哥德溫是他的父親形象,而他其實和貝拉一樣愛的是哥德溫,由於這種愛不可能實現,唯有在代表哥德溫「陰柔一面」的貝拉身上尋找代替。也是這種複雜關係,令他逐漸產生雙重妒忌,既嫉妒她得到哥德溫的疼惜,也妒忌哥德溫得到她的真愛,因此創作了科學怪人式故事,和貝拉開一次黑色而未必可笑的玩笑。

貝拉分析了第二任丈夫的大作,甚至指出他的靈感來源——瑪麗雪萊和愛倫坡的著作、維多利亞的時代怪談,甚至福爾摩斯的偵探文本。格雷通過她要做的,正是全面否定讀者剛看過的,上一個版本。

《可憐的東西》的第四部分是編者格雷再度站出來,逐一校辨第二和第三部分的不同版本,提供「我」找到的史實,反駁歷史家朋友的論點,論證為什麼麥坎道斯可信,反而貝拉的版本不可信。然而,「我」愈煞有介事,經過幾輪折騰,讀者愈會覺得,所有敘事者都難以相信,如是完美呈現了後設寫作的後現代狀况——敘事莫衷一是,唯有開放詮譯,讀者被鼓勵自由閱讀,各取所需。

是的,關於哥德溫、貝拉(維多利亞)、麥坎道斯、韋德伯恩以至編者格雷等人的故事是這樣了,但難道《可憐的東西》真的是一本意旨散亂,任由我們理解、消費的作品嗎?

《可憐的東西》是一本小說,又不止是一本小說。它的非虛構以至超虛構比虛構更有價值。貝拉的書信版本便不斷強調她是在被教導成為奴隸的教育中成長的。格雷通過她寫道:「母親教導我如何成為工人階級男性的奴隸;修女教導我如何成為有錢人階級男性的玩具。」(頁258-259)是哥德溫向她展示了另外的可能。怎麼樣的可能?自由的可能。

追尋自由人之路

「是的,哥德溫讓玩具包圍住我,教導我何謂自由。這些玩具我童年時從未玩過。他向我展示怎樣操弄那些所謂哲學儀器,都是他父親用來教導他的。我無法形容我從中感受到的,宛如置身天堂的感覺。」(頁263)

哥德溫的名字簡稱是上帝與狗的結合。God順讀是上帝,倒讀就是dog,狗。貝拉引述他的自介:「我不是人,你看,我是一頭有着人形、具智慧的大狗。除此我只有一種不是狗的特徵,我不需要主人,也不需要情婦。」(頁265)

不找主人,也不做主人,換言之,做一個自由人。

說穿了,《可憐的東西》原著中透闢的,通過各種角色苦苦追尋的,難道不就是一條自由人之路嗎?

1934年出生於格拉斯哥的阿拉斯代爾格雷當作家之前,首先是畫家,而且畫的是大畫。他23歲在藝術學院畢業時,拿的學位是設計與壁畫,畢業後主要以自由工作者之身畫劇院廣告畫,也為美術館工作,用畫筆「記錄」格拉斯哥城市景觀和市民的生活面貌。因此,他為自己的文學作品插畫順理成章。不少《可憐的東西》的讀者都首先被書的封面和裏面的「仿古」插圖(作者偽稱出於蘇格蘭著名畫家威廉斯特蘭(William Strang)手筆)吸引住。格雷不止一次在訪問中表示,寫作令人疲倦,反而繪畫常令他恢復能量,不少書評便指出,《可憐的東西》是要圖文並閱,才能真正讀通作品奧義。

自處女作《蘭納克》(Lanark, 1981)始,格雷便儼然成了蘇格蘭本色文學代表。他的寫作範圍涵蓋小說、短篇故事、廣播及電視劇本、詩歌和翻譯作品,更不時發表政治和英語文學評論。在他的小說裏,我們經常發現結合現實、魔幻和科學概念的元素,其後設風格令他不時被拿來與卡夫卡、喬治.奧威爾、波赫士和卡爾維諾相提並論。

政治立場上,格雷被歸類為蘇格蘭民族主義者和共和派,支持社會主義及蘇格蘭獨立。對於建立一個蘇格蘭社會主義共和國這理想,他有時會以下的警句表達:「就像住在一個較好國度的初期那麼工作」(Work as if you live in the early days of a better nation.)。在骷髏頭骨內的新生嬰兒,正是他一再繪畫的形象——生與死的循環,方死方生,死亡總包含新生;而回到過去,一個早期、較古老、較好的國度,可以有一個較好的自己,某意義上,也與此同構:新生兒就是那個較早期,擁有較好可能的「自己」;所以,誰還沒看出來呢?貝拉(維多利亞)就是格雷自己,而由於貝拉同時是哥德溫「陰柔的一面」,哥德溫也是格雷。

2019年格雷逝世時,《衛報》以「蘇格蘭文學及藝術復興的父親形象」為其作輓,哥德溫沒有死,格雷沒有死,套用《可憐的東西》裏維多利亞書信引述韋德伯恩的話:「那人是不會死的!」(Teehee! That one will never die.)