【明報專訊】初見江冬祈(阿冬),是在一拳書館的新書分享會,她戴着藍色的帽子,穿著藍色的工裝外套和襪子,拿着麥克風談自己到日本和英國旅居共7年多的故事,旁人看來她是如此大無畏,她卻不停強調自己是個內向的人,若用現在流行的MBTI(Myers-Briggs Type Indicator,又稱「16型人格測試」)來形容,她測出來大概是個「I(introvert,內傾)人」吧。抱着好奇心約她做訪問,她問要否影相,本以為她不欲出鏡才如此問,豈料她接着說:「要拍照的話,不如去中山紀念公園附近的海邊?」她說這話時莫名有種人生經驗豐富的穩重感。

沉悶工作中失去生活

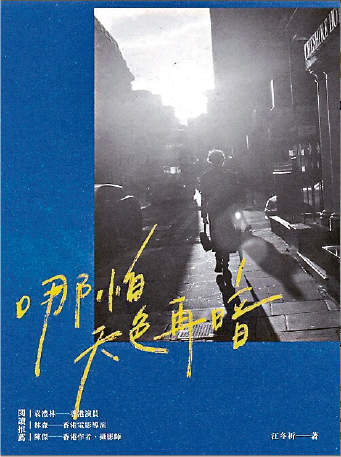

訪問那天,她的裝扮跟新書分享會時一樣,藍色的,沉着的,如眼前波光粼粼的大海。「藍色的天空和海邊一望無際,有種自由、令人安心的感覺」,大海的顏色是她喜愛的藍色。很湊巧地,我們正坐在上環雨水抽水站外的藍色長椅聊天。有句諺語為「無巧不成書」,7年多的旅居生活,她遇上對深水埗情有獨鍾的日本攝影師K先生、在直島載她四圍遊玩的光頭大叔,還有視她如己出的70歲花恤衫老闆P等,這些緣分促使她寫下文字記錄,集成書封面也是藍色的《哪怕天色再暗》。翻開阿冬使用菲林相機影的相片,色調看着溫暖,她告訴我:「因為我只會在有光(線)時拍照啊。」也許是她習慣捕捉光線,總能在黑暗中找着一點光明。她續說:「影相要搵人靚的一面」。

大約10年前,江冬祈在香港電視網絡有限公司(下稱「香港電視」)任職製作助理(Production assistant,PA),她起初是劇組PA,每天上班時間不固定,有時一天16小時,有時則一日5小時,視乎當日的拍攝輪到哪個導演和PA負責,「其實(我)不能輕鬆地放假,因為拍劇要連戲」,她要把工作交接給下一位PA,告訴他上一場戲的細節,包括演員服裝和道具,放假也要接聽工作電話,「問你上次怎麼拍」。她作為PA,主要跟劇組各人員協調和溝通,好奇她是否遇過特別難搞的情况,她嘆了口氣:「有些演員脾氣不太好,每天都要看他們的臉色,或者受氣。」就好像她約演員到現場拍攝的時間通常會比預期早一點,避免上一場戲提前拍好,下一場戲的演員未到,要整個劇組等,但這有時會令她陷入兩難:「有些演員可能『分分鐘都係錢』,你叫他提前一小時到,他就可能要推走一個job,若他來到現場未夠鐘開拍,他就會(埋)怨你。」

PA工作常要跟人溝通,想必她很會聊天,豈料她說:「我不擅長哄演員,我的話不多。」她說自己從香港浸會大學電影電視系畢業時,找工作沒多想什麼,單純覺得要做學科相關的行業,有工作派給她就做,「而且真的很忙,每天睡不夠,沒時間思考工作和人生」。她有時連續工作7天,儘管可以補假,似乎也未能彌補她早已失去的生活,情緒變得壓抑,漸萌生到日本工作假期(Working holiday)的念頭。加上2013年香港電視不獲發免費電視服務牌照,決定解僱所有員工,她便從跑劇組的PA轉入另一電視台的辦公室排節目表,「是比較無聊的工作,準時放工,好似返(早上)10時至(晚上)7時,放工可以去學日文」。阿冬之所以選擇到日本闖一闖,源於兒時對日本的憧憬,她從小看日劇、動漫和電影長大,對裏面描繪的一切景象自是好奇,想看那白雪皚皚的富士山、以榻榻米鋪設的「和室」種種,抱着享受生活的心,展開她在日本的工作假期。

直島打工 發現世界之大

江冬祈在日本語能力試驗考獲N3級別,即具備一定程度理解日常會話的能力,不過她笑言初到京都,「其實去到也是聽不懂他們(日本人)說什麼」,那時她住在一間全是日籍室友的合租屋(share house),跟室友聊天時大多不懂裝懂,她不好意思請室友解釋,只好不斷以「哦、是」回應,在拉麵店做兼職服務員也不明白客人的需要,「一些簡單的工作,因為語言關係,對我來說都變得很困難」,她經常要請同事和老闆幫忙,看到同事多少有點不高興的樣子,她心生壓力,辭掉這份兼職,當時老闆還鼓勵她:「你再努力一點,你就做得到,我們沒有覺得你做得不好。」

轉職東京 認識街拍

離開京都到直島,她在海邊一間餐廳兼任廚房助理和侍應的工作,遇到一位長期戴太陽眼鏡、踢拖,樣子活像黑幫老大的光頭大叔,他常開着綠色開篷跑車來光顧,也經常載江冬祈到小山和海邊,熱情地向她介紹直島的藝術品和建築,帶她坐船到附近的男木島遊玩,「那時我才看到原來天空那麼大(寬闊),大海是如此一望無際」。遺憾的是江冬祈雖然跟光頭大叔多次外出,應變得熟稔,膽小的她卻沒敢用菲林相機為他拍正面照留念,只拍了他的背影。

從京都到直島的旅程,她比較像度過悠長的假期,「因為我做兼職可以很輕鬆地辭職,而且剛到日本沒多久,經常想探索很多(新鮮)事物」。她想在日本穩定下來,毅然轉到工作機會較多的大城市東京。東京的繁華,跟古色古香的京都和充滿藝術氣息的直島截然不同。在東京,她遇到攝影師K,K讓她認識街拍的概念。

江冬祈與友人在東京高円寺(高圓寺)商店街上閒逛,誤打誤撞走進了一家賣二手菲林相機的商店,K是那家店的店主,K聽到他們在說廣東話,忽然用廣東話搭訕,說:「你好」,她跟友人感到驚奇,思量着K會說廣東話的原因,發現K很喜歡香港,尤其是深水埗,說深水埗那雜亂無章和吵鬧的感覺跟井然有序的日本大相逕庭。K先生在街上遇到得意的人和事,總會上前了解,邀請途人做他的街拍對象,阿冬久而久之也被他這份主動潛移默化。

疫間英倫閒逛 拍下成名作

在東京生活了幾年,江冬祈開始融入日本社會,工作算是上了軌道,生活變得安穩舒適,她卻不安於現狀,不想就這樣忙工作、放假去購物,一直這樣過活,「我是否可以選擇不同的生活方式?」其時她到了三十而立之年,也是能申請工作假期的最後一年,她決定到英國生活。

江冬祈說她是個善忘的人,不時要看自己拍的相片才能憶起她遇過的人和事。不過街拍的習慣,是去英國才開始,因為那時正值新冠疫情爆發,倫敦封城,經濟蕭條,她一份兼職工作也找不着,只能隨處走走影相。害羞的她初時只敢拍拍風景,但只影風景了無生氣,她開始遠距離影人。一次,她在倫敦地鐵,看到地鐵上坐着一個帥氣小伙子,想把他拍下來,便向小伙子做了一個拍照手勢,小伙子微笑答應。阿冬把照片發布到Instagram,吸引了逾萬人讚好,奇妙的演算法把相片推薦給相中的小伙子,讓他和阿冬成為網友。

阿冬總遇到許多巧合,其中她形容2021年是「圍巾之年」,那一年她收到5條圍巾,其中有3條是她在倫敦工作的老闆P送的,說到老闆P,她十分感激他的知遇之恩,他如同她「在英國的老爸」,是江冬祈事無大小,情緒高低起伏時都會找他聊天的可靠存在,讓她知道原來老闆也是可以傾訴心事的朋友。聖誕節是個家庭節日,老闆P念及她獨自在英國生活,邀請她參加他家的聖誕派對;又在阿冬情緒低落時以他的生活經驗和智慧開解她。

同年她到正值寒冬的柏林旅行,她不敵寒意,走進一間店舖買頸巾,店家只收取現金和實體信用卡付款,她到自動櫃員機用銀行卡提款時看不懂德文,「不知道有沒有扣我(銀行戶口)錢,扣了我多少錢」,當下打開銀行的手機應用程式凍結銀行卡,連帶她的PayPal電子支付和手機的無接觸支付也不能用。

她正想放下手中的頸巾時,有一名客人聽到她的遭遇,主動提出替她付款,但阿冬當時無法即時用任何電子支付方式還款,那人跟她說:「不要緊,我送給你。」阿冬大為意外,「她未知那條圍巾(賣)多少錢,就說要送給我」。她告訴阿冬:「你感激我的方法,就是你要記住我曾經幫過你,他朝遇到有需要的人,你幫他就是在回報我對你的幫助。」傳遞那種pay it forward(不求回報,讓愛傳出去)的精神。

返港定居 被問為何回來

時隔7年多,江冬祈重返香港定居。離開時,身邊人問她為何要走,回港時,別人問她的卻是為何回來。她感覺香港這幾年的變化很大,對於這些轉變,與其留戀和追憶過去,倒不如學會接受。若說她離港時是帶着壓抑和厭惡,她現在回歸故里,更多是學習以不同角度欣賞這個地方:「我明白到一個人如果懂得(感到)開心的話,無論住在哪裏,都會找到可以開心的理由。」「當你待在一個地方太久,就會對所有事物感到麻木,需要有些新衝擊或新見識,讓你有一個新角度去看事情,我去過外國(生活)之後,明白香港也有好的地方。」譬如說在英國吃一頓好的索價不菲,她唯有自己下廚,「其實我不太喜歡煮飯。」回到香港發現這裏充滿物美價廉的食物。以前在香港,她只會吃她吃慣的東西,去她去慣的地方,但車仔麵、魚蛋河和米線以外,香港還有很多她尚未發掘的物事。問她會否一直留在香港,她有所保留,也是「行步見步」,而非「見步行步」。她說日本有兩句話:「沒有不會停的雨,沒有不會破曉的夜。」哪怕天色再暗,就等天亮 ,「不需要覺得一輩子都是這麼暗」。