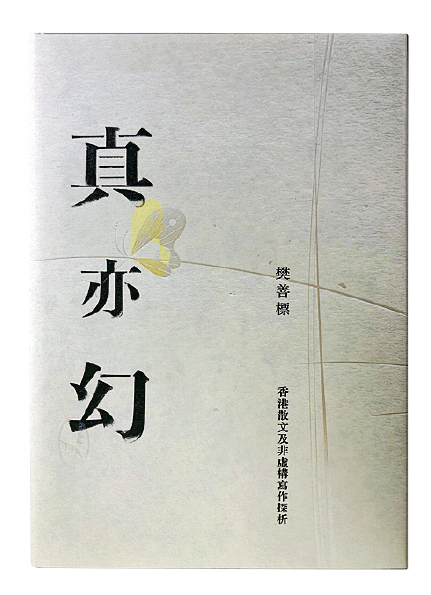

【明報專訊】樊善標是我讀中大中文系時的老師,平時叫他樊生,他去年在中大提前退休。兩個月前,見山書店幫他出版了《真亦幻》,副題「香港散文及非虛構寫作探析」,核心是散文等非虛構的文類中,能否、如何、為何虛構的問題,以此穿起他多年來的香港文學史研究,觸及冷戰期間香港左右交鋒下的文人處境。我特別喜歡寫左派葉靈鳳和右派易君左那兩篇,放在一起更有對照意味,在意識形態的歸類下,二人其實各有掙扎與灰色地帶。這最少是文學的一種提醒吧。

訪談在結業後的見山書店進行,由《真亦幻》談到舊香港,我笑說想起常覺得尚欠一套文人版《一代宗師》,南拳北腿曾匯聚一處,髮型師也是武林高手,樊生竟因此說起楓林小館的歷史。最後談及樊生學術生涯的回顧,竟無意中又回到他與散文的因緣。

■答˙樊善標

任教香港中文大學中文系二十六年,前香港文學研究中心主任。著有散文集《發射火箭》及詩集《暗飛》等,編有《香港文學大系 1919-1949:散文卷一》及《香港文學大系 1950-1969:散文卷一》等。

■問˙郭梓祺

著有《積風集》、《無腔曲》及《一道門》等。

問:我設想對不熟悉你的讀者來說,或會覺得《真亦幻》文不對題,內容不全都在回答序言提出散文虛構的問題。

答:這問題問得好。書中文章橫跨有十年左右,呈現了我看散文的方法,以及究竟我希望在散文裏面研究些什麼。每一篇文章各有核心問題,編選時就要想用怎樣的一條繩去束起他們,於是出現了本書的題目。這才發現,原來我一直關注這問題。雖然未必每一篇都是正面回答,但回過頭來看,這些文章都觸及散文虛構這大問題的某部分或某個方向,東鱗西爪,所以的確不全是直接回答。

問:似乎是你儲了一堆case study後,問題才浮現,我想知道那個問題的生成過程。

答:我現在才體會古希臘人說,了解自己是最重要的。做了很多年研究之後似乎終於懂得了問題應該怎樣問,但回看書中最早的文章〈三位散文家筆下香港的山〉,竟發現日後的思考方向原來已經若隱若現了,當然背後許多相關的東西那時候並不了然,直到為這書寫完前言,便知道最大公因數就是這問題。

你知道我不是一個很理論的人,我喜歡實在的東西,我的論文幾乎全部都是case study,但如果要在學術界生存,你不可以只是停留在case的說明,而多少需要提升到理論的層次,把論文集中起來看,就發現我的文學史研究,往往連結到文類本質的問題。

問:關於文學本質,有人會當這是個應然的問題,例如散文應不應虛構,但你似乎當成一個實然問題來處理,即歷史上真有一堆我們叫做散文家的人,曾用不同方法去虛構。我覺得最有趣就是葉靈鳳和易君左的對比,年代相近,但代表了政治上的兩端,又在六七暴動這轉折點上最強烈地分道揚鑣,一個積極支持,一個離港赴台。你寫他們的幾篇文章也最直接觸及虛構和身分之間的問題,最吸引我。

答:對,因為那個是我最近的研究,代表了我目前的看法。在我過去有關於散文的研究裏,我發現真正關心的話題正好結穴於葉靈鳳和易君左。

在一個叫文學創作的保護盾之下,你要在散文中虛構非不可以,像淮遠那樣似幻似真,沒有人會說絕對不行。但是去到日記和回憶錄,如果有虛構或者不實成分,就變得嚴重了,你說那個應然的問題就來到我面前:葉靈鳳的日記和易君左的回憶錄會遇到什麼質疑?我有沒有辦法幫他們解釋?

葉靈鳳的問題還小一點,他在寫日記,本來無意發表,而且你看不到他造假,他只不過是沒有把一些面向寫出來。易君左就不同了,我發現他在台灣時期因親國民黨立場而改寫回憶錄。如果從應然的角度,那就只有譴責一途;但如果放在文學史研究,我覺得這種不實還有話可以為他說:會否有些情况,寫作不一定是你自己決定寫還是不寫,也不可以根據你自己的想法來寫,那你就可能會變成易君左了。當然中間有寬闊的灰色地帶。你想生活得好一點,或希望有退路的話,有些事情你可能逼着要做,那些事情可能只是不光彩,但也可能嚴重至不道德。話說回來,他在香港時期寫的,你又何嘗知道真是事實?

我的〈前言〉好像對黄錦樹有很強的質疑,反對他認定散文虛構是個良知的問題,但我是不是替一切不實的人辯護呢?也不是。我想說的是,在某些情形之下,那個人那樣做或許有一些可原諒的理由,如你不願意理解他,對歷史曲折處的體會就少了一點,但這不等於說要包容一切的人。

左派葉靈鳳的藝術品味

問:也注意到你留白的地方,像寫到左派的葉靈鳳長期任職政治立場親台灣的《星島日報》,有金錢以外的理由。

樊:在那時代什麼人叫左派呢?我認為主要跟他的社會關係相關。葉靈鳳固然任職於親國民政府的《星島》,但他主要的發表園地是左派的《文匯報》、《新晚報》、《大公報》 ,他最好的朋友是左派文化人羅孚。他不喜歡什麼人呢?正是易君左。他也不喜歡《星島》。我們很明確知道他的生活圈子、社會關係主要屬於左派,思想上也同情甚至該說是站在中共的革命立場,他完全可以轉到左派機構工作,或者只替左派刊物寫稿,生計不會成問題。為什麼不呢?我認為是出於政治以外的原因。他年輕時的藝術修養和品味、對文學的取向,全部都是歐洲現代主義那一批,這些東西在四十年代以後的中共底下是被批判的,《星島》反而可以容納這些東西。

問:對,他喜歡Aubrey Beardsley。

答:我在書中也舉了另一例子,他在左派的《新晚報》寫蘇聯作家索忍尼辛,羅孚說你不要這樣寫,應該如何如何,給了他一批資料。葉靈鳳勉強地因應這些資料去修改,改完,羅孚仍說不行。葉靈鳳在日記裏面隱晦地透露出不滿,最後把文章登在自己編的《星島》副刊上,所以那是葉靈鳳的另一個面向,可以比較從容展現自己文藝趣味的地方。

他成名早,《星島》需要一些有文化光環的人在裏面,而《星島》就算說右也右極有限,因老闆胡文虎是馬來西亞人,用的畢竟是自己的錢,不依靠國民黨,跟國民政府嫡系的《香港時報》不一樣。所以我覺得《星島》對葉靈鳳來說,有些他不能夠直接講出來的吸引力。他後半生留在《星島》不是沒有原因的。他年輕時講過,最幸福的生活是看書,看書是他生命裏第一位的事情,之後寫些東西以賺錢給他繼續看書,哪怕有時要寫些商業化的東西,這種委屈他也甘願。

問:剛才你似乎為散文、傳記、日記哪個更容許虛構做了個排名,可說說?

答:不是說我容許,是一般人認為如此,你寫散文如果真要虛構還比較容易得到原諒,但日記通常是寫給自己看的,竟然也作假,一般人應會覺得不能接受。但我不這樣看,我認為寫日記有時是一種自我治療,這個治療不是想要騙人,是要騙自己。所以我談散文、回憶錄、日記時,不是在對文類能否虛構提出一個從寬到嚴的尺度,我仍然不是在應然的層面討論。

香港人身分探問

問:我覺得你《清濁與風骨》有一段話,可用來歸納《真亦幻》:「統合性的大體系往往是後人建立的,在建立過程中,原始材料的某些差異被忽略了,說法間的縫隙被填補了。如果古人復生的話,他會讚賞後人比他們想得周密宏大,但這並非他們原來的想法。」感覺對葉靈鳳和易君左這些早有定論的文人,你也是想找回一些說法間的縫隙。

答:哈,我似乎一生都在唱反調,總覺得沒那麼整齊的東西。看來整齊,是因為你沒有用放大鏡去看,你的倍數夠高的話一定看到不齊。但我也有一個分寸,就是尋找那些不齊之處時,會同時自問究竟我的居心是什麼呢?

回頭看,我覺得居心就是要質疑過於簡化的左右之分,我覺得左派或右派都不止那樣,不是批評他們表裏不一,只是覺得人性就是那樣複雜。

問:讀這書時隱隱也感到你在想什麼叫做香港人,對講得太窄的香港人身分有些反感?

答:應該是反過來,是做了這些研究之後,才體會到不應該這樣看香港身分,當然我在《清濁與風骨》附錄那篇〈一個中文系學生、教師的香港身份反思〉也說過,「我的父母親在四、五十年代移居香港,我是家族在香港出生的第一代……僅僅是這個背景,我就無法接受太狹窄的『香港身分』界定」。

我不是將日常生活的感受投射到研究,而是在研究的過程裏自認為找到合理的理解材料方法,這種理解也幫助我組織起自己對現實生活的感覺,我想這就是讀書明理。我只是發現了一些看來是左的人,有些右的言論;反之亦然。我想還原這些人的凹凸。

問:結果你說那個居心是什麼?

答:我覺得意識形態掩蓋了很多東西,我想揭開意識形態的布幔。

問:想起你書中說「重新體察塵埃還未落定的狀態」。

答:我喜歡張愛玲在〈燼餘錄〉說,「現實這樣東西是沒有系統的,像七八個話匣子同時開唱,各唱各的,打成一片混沌」。一般是聽不到它們在唱什麼,但偶然會有心酸眼亮的一剎,好像聽到一個旋律。她在〈自己的文章〉裏又說,「在時代的高潮來到之前,斬釘截鐵的事物不過是例外」,能夠斬釘截鐵是因為有一個意識形態的強權壓制下來,文學正正是呈現那些灰色地帶,指出意識形態多麼虛妄或者霸道。

右派易君左及香港言論自由

問:可否回頭說說易君左?

答:一般人認為易君左依附蔣介石,歌頌蔣介石的東西寫過不少,他的親人也有在國民黨裏面有官職的,他的朋友也很多屬於右派,所以表面上他是一個親近政治和右派的人。1949年國民政府撤出上海之前,易君左運用他的人際關係,坐上了飛往台灣的班機。他最初在台灣辦雜誌,似乎有建基立業的計劃,但九個月後就轉到香港來。他的兒子原在國民政府的海軍服役,當時被指控是共諜,監禁調查,以易君左的社會地位和政治聯繫還是沒法子營救。他在台灣時的日記透露了對台灣社會不那麼有信心,後來的回憶錄當然不這樣寫。在專寫香港十八年生活那本回憶錄裏,他說由台灣到香港是為了擴大三民主義的影響,為國家盡力不必局限於台灣。

問:哈哈。

答:我覺得日記真實一點,他來香港其實是想找條生路。他有意疏離政權,不想再吃政治飯,但他心思很細,不想斬斷所有政治關係。

若你仔細看,易君左不止有政治面向,首先他有不同範疇的創作,有小說,有散文,新舊體詩都有,此外也是書畫家,在香港的後期任教於浸會學院。六七暴動後他到了台灣,在台灣發表的回憶錄,很多內容改寫自香港時期所寫的散文,但為了附和台灣政府的意識形態,就出現了不少耐人尋味的修訂。在港時期不代表他什麼都可清心直說,香港也有香港的原因令他有些塗飾,但香港的限制和台灣的不一樣。我認為可以通過易君左的例子,說明五六十年代的香港究竟是一個怎樣的環境。

鄭樹森教授說那時期的香港是兩岸三地最開放的地方,容許左右派思想;李少南教授則謂殖民地有很多新聞法令,其中1952年的最嚴苛,一位說香港是言論最自由的地方,一個強調管治有多嚴苛,究竟誰對誰錯?我想法有點騎牆:自由是一種感覺,我讓你說你想說的話,你就覺得自由,那條法令雖然限制言論,但當時港英政府最關注的是不可以詆毀香港和英國政府,而那些南來作家最想罵的或是大陸政府或是國民黨,對英國來說並非禁忌,所以鄭樹森也對,李少南也對。

這就是我對言論自由的理解,我不是將它放在一個抽空狀態,而是放在特定時空和語境,那幫人追求的言論自由是什麼,當地容許的言論自由又是什麼。易君左這案例讓我看到,在一個不是政治主導一切的環境之下,作家會有怎樣的表現,這要與他後來生活的、一個以政治標準作主導的社會互相對照,才能看出來。

但我也不相信非黑即白的說法,以為沒有政治就很好,我不敢下一個這麼大的判斷。因為當時的香港雖沒有左右的政治束縛,但也不能講太多殖民地壞話,另外商業味道特重,文化根基淺,所以文化人在香港其實也不很開心。

問:但那時也有美國援助?

答:「美元文化」其實不是做了很久,當然《中國學生周報》一直出到七十年代。易君左不是主動離開美援,而是美援結束。但他賺到錢就出雜誌,想自力更生。我在《香港文學大系》的五十年代散文卷計過一些數,因為香港人口增加,報業很繁盛,如你在報紙裏寫稿,可以為生得不錯,唯一缺點是沒保障,你跟編輯的關係要很好,令他一直給你園地。

易君左作為舊體詩詞名家和五四運動健將這背景,令到他容易拿到寫作園地,其後一路致富,租屋變成買屋,到浸會教書時生活很不錯,還有錢去幫兒子在台灣買樓。所以他離港赴台前的重要考慮就是去到台灣,還可否過這樣的生活。我認為他對香港有歸屬感,本想在香港終老,如果不是因為六六和六七兩次社會動盪,令他覺得這個地方不安全。

問:跟他右派身分有關?

答:六七是,但六六不是。天星小輪加價暴動純粹是社會不安 ,但是你看他在回顧的時候只強調六七,但六六時他其實已籌謀着離港,所以主要是因為社會不安,到六七引向政治就更加嚴重。說起來錢穆也是同年離港到台灣。

問:他跟錢穆有交往?

答:應該是互相認識,但是又不是很熟的朋友。

一代宗師,北學南移

問:我常覺得尚欠一部文人版《一代宗師》,五湖四海各個門派都聚集港,髮型師也可能是個武林高手。

答:你這樣說有趣。錢穆很幸運,當然也因他努力,仍可用他之前的獨門絕技去跟江湖人物相見,但是有些人就不行了。你知道以前大圍有間楓林小館?

問:知道。

答:他那個老闆姓彭,廣東人,在上海讀西洋文學系,譯過書,二戰前曾在香港做過英文教師,香港淪陷時走難回鄉,四九後再來港,沒機會教書了,就在沙田開餐廳,生意愈做愈大,雍雅山房也是他的。不過他本來是個文人,所以經營餐廳之餘仍有寫作,在《星島》發表。

所以如你所說,既是「一代宗師」,也是北學南移。可能常人眼中某個坐一旁的糟老頭,或《功夫》裏那獅子吼的包租婆,都是各有各身世且身懷絕技。我就想挖掘這些故事出來講。

問:我好記得余英時來港時,師從錢穆,住在深水埗,不遠處其實就是李小龍跟葉問拜師學藝,我常幻想少年余英時與少年李小龍在街角擦身而過的畫面。

答:我編《香港文學大系》五十年代散文卷時,第一件事就是寫這班作家的傳記,我特別想知道幾個年份:生卒,第一次來香港的年份,定居香港是何時。有些人戰前曾住香港,四九後又再回來。另一些則是戰後首次來港,有了這些數字後,畫面就立體多了,譬如黄康顯在八十年代出版、講香港文學史的書,就曾用「難民文學」來形容五十年代的香港文學。難民就是沒有歸屬感。

但再看我就發現,那時對香港有強烈抗拒的人,來港時都不到三十歲,例如齊桓(夏候無忌)、百木(力匡)、秋貞里(司馬長風)。但長一輩五十歲以上的,如易君左和左舜生等,則完全沒這種心態。這很值得探究。

我的解釋是,後生那輩在文學裏表現出來對這地方和時局的不認同,有時確然是心情,有時則是文學主題或風格的選擇。你可以專選開心的東西寫或者專選不開心的寫,作品不一定直接反映生活狀態。

一九四九分界線

問:你一路做香港文學史研究時,有沒有些東西徹底倒轉了你原來的想法?

答:當然有。例如「難民文學」的說法我以前也相信,因自己讀到的原始材料太少。另一發現,是左派和右派在一九四九年前後有很不同的內涵。四九是一個極端界線,令四九後回顧過去的歷史論述,和四九前的當下情勢描述常有顯著的分別。

我在前作《諦聽雜音:報紙副刊與香港文學生產(1930-1960年代)》談到的薩空了,就是生動的例子。他四九後在內地曾官拜新聞總署副署長,抗戰時則曾在香港,可能已是共產黨員,我沒有看到文獻證據,但他最少屬於左派,1938年在香港主持《立報》復刊。《立報》原在上海,1935年由獨立報人成舍我創辦。有人說成舍我親蔣介石,但當時國民政府是合法的中央政權,《立報》的立場不見得可以用日後的左右派政爭來理解。這報紙很受歡迎,也有公信力,上海淪陷於日軍前主動結束。薩空了在八十年代的回憶錄說,他在香港重辦《立報》用的是共產黨的錢,負有宣傳任務。

薩空了顯然認同社會主義的理想,但他去到二戰結束後的想法,仍是相信未來的中國可實行歐美式的憲制,多黨並存,共產黨可以是多元黨派裏面其中一派,國民黨不要消滅它。

問:只有四九前才可這樣說吧。

答:有些同情左派的知識分子,想像未來的中國社會,參照系統不一定是蘇聯。後來當然不同了。薩空了還寫過一本談新聞理論的書,現在看來很有意思。他說最理想的新聞傳播就是每個人都可以傳播自己的言論,而不是由少數人獨佔了報道消息的工具,這個理想有點像現在的自媒體。

退休回顧

問:不如回顧一下你的學術、教學、寫作生涯,退休似乎很適合做這件事。你研究時喜歡看那些不能齊整歸納的縫隙,如你用這眼光看自己,又會如何?

答:就是讀的都不教,教的都不寫。最早是這樣,幸好後來不是。我大學研究古文獻,做三國時代吳人韋昭注釋的《國語》研究,但一日也沒教過。入中大後學系要我教古代文學史專題,我完全沒有這方面的知識,只好選與博士研究同時代的,便是建安文學。回想起來,即使在任教大學的最初期,我似乎已經萌生了一些和後來頗為一致的思考方式。我本來擬定的題目叫做「建安文學的形成」,後來上司覺得範圍太小才直接叫做「建安文學」,其實我想探問的是後世所認定的「建安文學」特色是怎樣被歷代論者一層層塑造而成的。這種解構的角度又見於我後來的其他研究。怎麼一開始就這樣呢?可能是性格決定吧。

問:也可能是你看世界的眼光,所以不論在哪個範疇都一樣,有點skeptical。

答:對,總是選擇人人都認為是真的東西去懷疑一下。更直白地說就是喜歡駁嘴。我接觸現代文學也很偶然。我青少年時代沒怎樣創作,最想學寫舊體詩。大學畢業那年偶然參加了中文文學獎,竟然得到散文獎冠軍,就是收入《力學/[]》的〈街鼓樓風〉,後來也寫些散文投稿和參加比賽。可能因這原因,到某年學系剛好欠缺一個教現代文學專題的人,就找了我去教,我便開設了「六十年代以來港台的散文試驗」,講余光中、淮遠、林燿德等,散文能否虛構的問題也是那時開始思考的。

問:你似乎由始至終對散文都有某種偏愛?

答:最初就是因為散文的門檻低,又因為得獎有些甜頭,慢慢就看得較多。看得多,你就有把握講些東西,所以很早就覺得如果我要放棄古文獻而研究現代文學,範圍就會是散文。所以應該是由創作帶動研究。

問:創作與研究之間,是互相滋長抑或也有掙扎?

答:我這個人很少掙扎。我始終覺得在大學環境裏應該要以研究為主,創作是另一回事,所以我的創作量很少。讀研究院時,甚至擔心要是寫得多了,有些老師可能覺得我不務正業。

問:哈,但真會介意的老師都不會看這種書吧。

答:哈哈,可能因為我覺得有身分問題,我想要有一個確定的身分。

問:幾好笑,這個是跟你研究葉靈鳳相反,你就是說他可以有幾個不互相衝突的身分。

答:後來才知道人生可以這樣嘛。我想這跟個人生命力和自信多強多大有關。我不是那種人,我不覺得同時可以做到那麼多事情。

問:好,為免有讀者覺得訪談這問答體就是真實的全部,用什麼話結束好呢?真—亦—幻?