【明報專訊】為了挑戰陳浩基──島田莊司推理小說獎首獎(2011)、台北國際書展大獎(2015)等多個認受性甚高的文學獎得主,我們設定了4個關鍵詞——「序言書室、推理小說、咖啡、貓」,請他構思一個推理小說的情節:

「場景是序言書室,故事人物是一個推理小說的作者或讀者,他可能在喝一杯貓屎咖啡。」

「你知道貓屎咖啡是什麼嗎?是由麝香貓排泄出來的咖啡豆造成的咖啡。」

「等等,誰人知道那些咖啡豆是由麝香貓排泄出來的呢。」第一個爆點。

「等等,你又肯定那杯飲品一定是咖啡?可能只是一杯泥水色的液體呢。」第二個爆點。

「咦,那個空間,未必是序言書室,可能是5樓賣教科書的那間書店,在某些設定下,犯人製造了一個空間的幻覺。」

訪問一開始,我們便被陳浩基的扭橋能力震驚到。不過他提醒我們,雖然這樣的情節有一層又一層的爆點,即令讀者意料不到的情節,但它不算是嚴格的推理作品,因為裏面沒有推理成分。而且,一個作家靠爆點來製造意外情節時,爆點也不能太多,因為會令讀者無所適從。

爆點、推理和詭計

他還提及爆點不一定是敘述性詭計—— 一種推理小說常用的寫作手法。敘述性詭計最初定型於阿嘉莎.姬絲蒂(Agatha Christie)的小說《羅傑.艾克洛命案》(1926),後來用以指涉作者利用視角、時空觀以及角色具體信息的模糊與錯置,造成「不可靠敘述」來實現情節反轉。而在日本掀起「新本格派」推理小說風潮的綾辻行人的《殺人十角館》(1987)就是運用「敘述性詭計」的代表作。《殺人十角館》講述推理小說研究會成員一行七人來到曾發生離奇四屍命案的孤島上度假,然而島上的「十角館」已有連續的殺人陷阱等着他們。七人依照預告一個接着一個遇害,在死亡逼近的恐懼下,十角館的生還者,即推理小說研究會的成員,做着各式各樣的推理。兇手到底是在一行七人之中,還是隱藏在島上的「第八個人」呢?這成了解決案件的關鍵,而書中設定的詭計的關鍵就在於名字。

「爆點就是意外性的情節,很簡單的。而敘述性詭計是故事內的人物知道實情,所以他們有相關的反應,但作者就透過文字敘述,混淆關鍵角色的身分、姓名、性別或其他可見的資訊,刻意隱瞞或誤導讀者,例如某些小說,偵探因某種原因不明確說出兇手的性別,反而故意讓讀者誤以為兇手是男人,到了最後才揭露真相(兇手是女人),讓讀者感到驚愕,意料不及。不過在此之前,作者其實已留有線索,讀者返過來重看小說時就會驚歎:『呀,原來當初這句話是這個意思!』」陳浩基自己的作品呢,短篇連作集《氣球人》中的〈與你常在〉、短篇作品〈窺伺藍色的藍〉和〈隱身的X〉也用了敘述性詭計(推理小說的天條:不能劇透詭計謎底,請讀者自行閱讀小說)。

零件化的寫作方式

歐美偵探小說傳入日本後,因當用漢字制度的關係──「偵」這個字在二戰後被限制使用,而日本一些作家如木木高太郎(1897-1969)主張將「偵探小說」改稱為「推理小說」,於是英文的detective fiction就以「推理小說」為指稱。計算機科學系畢業的陳浩基,寫推理小說時,寫作模式也有着電腦編程員的風格。

「電腦有一個術語,叫divide and conquer,字面意思是分割與征服。例如現在要寫一個推理故事,我們設想故事的大綱流程,第一部分是發現屍體,第二部分調查,第三部分發現第二具屍體,第四部分偵探陷入危機,第五部分案件被解決了。好,先抽第一部分出來,如何發現案件呢?哦,死者家人回家發現屍體;第二片段是偵探,而現在的偵探一般是警察,偵探到場調查;第三片段查問鄰居和發現線索;第四片段……然後再拆細:查問鄰居,有什麼線索是需要知道的呢?第一點,死者幾時回家;第二點,有沒有陌生人出入。不斷將情節拆細,好像一棵樹那樣。拆細的好處是你每次只需要寫一個很小的部分,例如偵探去查問鄰居關於死者出入時間的部分,可能200字之內就處理到,不會難寫的。將情節拆細到一個個零件似的,再將零件組件,小型組件,中型組件,組成大型組件,到最後就可以有一部機器了。」

這樣零件化的寫作模式,中間會不會因為零件太多而前後矛盾呢?或者某些伏線像零件般埋下,但寫着寫着就真的埋下了,忘記處理它們?畢竟推理小說要有嚴謹的推理,不能像荒誕劇場般,突然有一個人出現,然後又無緣無故地消失。

陳浩基繼續以電腦的術語去比喻他的寫作模式:「剛才說的那種零件化寫作其實主要是在設計大綱時用到,所以大綱會很長,因為很精細,有大量的點和side notes。當我真正寫稿時,要用到另一個方法——iteration,字面意思是搖擺。有些人寫稿會寫完整部作品才重看,但我每寫完一章就會翻看,寫第二章時會翻看第一章和第二章,寫第三章時就會翻看第二章和第三章,見到漏洞就即時補上和修改,那樣就算作品很長,寫到最後都不會偏離航道太遠。總之每行一步就修正。不過前提是最初的大綱要寫得確定和精細,不能寫到中間就忽發奇想,突然扔棄原先的兇手設定而改成其他角色擔當,這會導致邏輯連不起來。而且,一開始要將那些推理的可能性一一列出,cancel某些可能性,引導讀者,同時也是自己做推理。」

人物年譜和資料的真實性

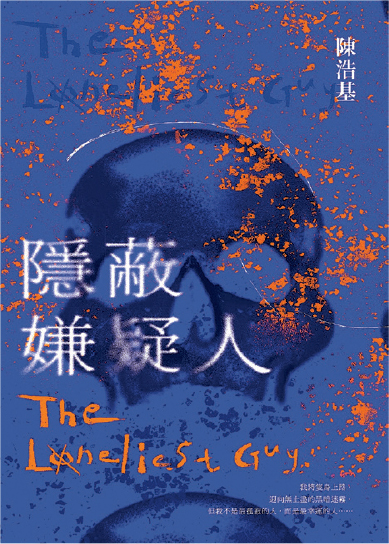

如此零件化的寫作風格,理論上會給讀者一個冷硬而機械的印象,但閱讀陳浩基的作品,如今年最新出版的《隱蔽嫌疑人》,或之前出版的《網內人》、《13.67》、《遺忘.刑警》等,故事人物也不像電腦程式般冷硬呀。反而,《隱蔽嫌疑人》的主角闞致遠對中學同學的友情,就像my little airport那首〈那陣時不知道〉的歌詞那樣,有着那陣時不知道的青春和亮光。

「早期創作時會focus on劇情,其實大部分推理作家,如果受最經典的偵探小說,如柯南.道爾的《福爾摩斯探案》影響,都會情節先行。《福爾摩斯》系列基本上都是短篇,有56個短篇,只有4個中篇,短篇不會很長地交代人物是什麼人,人物之間的關係又是怎樣,最多只是兩個人有仇,構成殺人動機。所以推理小說都是以橋段和劇情為中心。我後期的創作會focus多少少在人物,例如《魔蟲人間》有舊版和新版,新版補了幾個段落,雖然都不算補了很多字數,但這些補上去的段落都是關於人物描寫的。加得最多的是一個黑道偵探的形容,我多描述了他和他的妻子、兒子的關係。這些描述其實與主線劇情無關,但就令人物豐富了。事實上,創作了一段時間,我也覺得有些描述雖然與推理劇情無關,但都是有意思的,會令讀者對角色的印象加強了,更有感情。這一點可能是我創作上變得較為成熟的表現,我現在也留意得更多。有時候,小說裏一些很細節的東西,或一個動作,就可以改變整部作品的印象。」

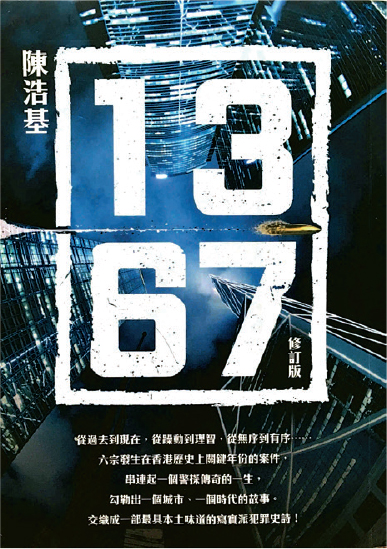

雖然陳浩基說這些補上去的段落有時會被戲稱為「灌水」,但他向我們展示《隱蔽嫌疑人》的創作大綱時,其實他也像舞台劇演員做準備工夫一樣,先為人物寫一個生平年譜。當人物在作品出現時,可能是30多歲的形態,但作者對於人物的成長設定、行為動機其實了然於心。而《隱蔽嫌疑人》其中一個情節是死者的身體被分屍肢解,肢解的不同部分被放入不同的玻璃瓶中。陳浩基畫了一張人體分屍圖,並展示哪個部分放在哪個相應的玻璃瓶裏。而且,根據《13.67》和《隱蔽嫌疑人》等作,陳浩基對香港警察的內部文化似乎非常了解,從職位架構、術語、部門分工、調查程序等方面都瞭如指掌,甚至讓人有一種「作者曾到警署工作」的感覺,這種背景描寫的真實性是如何做得到呢?

「我在寫《13.67》第五章時,曾到三聯書店找ICAC的書,想查果欄案的資料。但我發現那本書的資料基本上是道聽塗說,作者的寫法像是看了有關美國禁酒時代的打貪電影《義膽雄心》(The Untouchable),將電影的想像寫在書上。而書店很多書又會集中在奇案,不是focus on警察生活。現在有一些退休警察會出書講他們的生活,2013年左右,上網forum有警察討論區,這些資料其實可以看到更多東西。不過最重要的是,我只會在小說裏運用並強調我很make sure的東西。寫小說就是說謊,但如何高明地說謊呢?就是找到一些很肯定的資料,然後集中寫,簡單點來說,就是避重就輕。」這一點,其實嚴肅文學也非常適用。

21世紀本格

說到真實,實情是現今的推理作家都面對一道難題,那就是當今社會的科技昌明,很多詭計都難以執行。殺人後毁屍滅迹變得非常困難,因為到處都是監控鏡頭,鑑證人員單靠一根毛便能查出兇手的身分。日本新晉推理作家方丈貴惠在《時空旅人的沙漏》也發過類似的牢騷,他借小說主角加茂之口,直指「利用無臉或無頭屍體來混淆身分」是老套的詭計,只要送到法醫檢驗DNA就能查出死者是誰。面對這種難題,陳浩基在台灣某個訪問中說過,作者要麼把故事背景設定在孤島或荒野等沒有電子科技的地方,要麼把故事的時間設置在科技較落後的過去或超現實的未來。由此,推理小說的發展似乎存在一股奇妙的張力:一方面,科技為20世紀的古典推理作家帶來靈感,寫出能夠用科學、理性除魅(去神秘化)的推理小說(即日本推理名家島田莊司所說的「驚奇裝置」),但另一方面,科技在21世紀又好像局限了詭計的可能性。因為這個難題,島田莊司提出了「21世紀本格」的口號,鼓勵推理作家以當代的社會背景、科技設定寫出嚴格的本格派小說,它就像數學家不斷追求解題的算術猜想,很多推理小說作家都想「成功解題」——如何能做到創新的21世紀的本格推理呢?

「上帝關你一道門,就會為你打開一扇窗。現在沒有辦法玩到調換屍體,因為全世界都有監控,每個人都能自行攝錄影片,真相好像無所遁形。但是,在科技先進的今天,這個世界也有Deepfake(深偽影片)。究竟影像是否真實呢,大家會有所懷疑。科技愈先進,反而有更多方法找到不同漏洞,推理小說的魅力就在這裏,有現成的規條和限制,但你還是可以發現盲點,而盲點始於人性,所以一定會找到漏洞。如何利用這些漏洞去設計詭計,就視乎推理作家的不同處理。」

而且,科技與詭計、情節的關係不一定是對立的。《遺忘.刑警》中不斷在現在加插過去的片段,過去的片段就是主角看心理醫生的部分,陳浩基說這些部分都是後加的,一半的原因是為了滿足島田莊司對21世紀本格的構想(按:因為島田沒有提出清晰的定義),所以將一些腦科學、心理側寫放入故事當中。另一原因是為了豐富主角的背景,合理化整個橋段。另一個例子是獲得第三屆島田莊司推理小說獎首獎的文善的《逆向誘拐》,其實作品的重點不在當代科技,但她就利用21世紀的人的心理,完美捕捉了Z世代與網絡不能割離的生活面貌,去完成整個詭計情節的安排,這也是21世紀本格推理的展現。所以限制反而是挑戰推理作家如何利用時代特徵去設計詭計。

小結

雖然陳浩基在是次訪問,以及之前的訪問多次強調,他是寫流行小說的,所以娛樂性一定先行,令讀者沉浸其中,然後被震驚,是推理小說作家的快感。但就如他和另一位推理、科幻小說作家譚劍在《字花》106期的訪問中所說的,一個作家如果本身關心社會,就會不自覺把社會主題或元素加入故事之中,不一定是刻意去做的。所以雖然他說那些文學性的元素是後加上去的,但他提及的創作方法,如寫人物年譜,只運用他肯定的資料以確保描述的真實性,長篇小說的零件化創作方式等,也不局限於流行文學,嚴肅文學也能應用,因為真相不止一個。

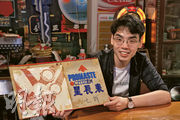

(感鳴謝劉綺華協助訪問,序言書室借出訪問及拍攝場地)