【明報專訊】香港的自然生態,值得認識、記錄和保留嗎?在香港住過30年的生態攝影師Robert I. Ferguson,曾經也跟大部分港人一樣,對香港郊野不甚了解。自2018年到叢林探險後,他才愛上這片土地,每天在網誌上載一種自己拍攝的生物照片,到處向專家請教,撰寫短文介紹物種,用了兩年時間便得到攝影獎。即使已經返回老家,今年仍趁出版香港野生物種指南,回港探望港九新界的動物好友。

定居香港30載 退休後愛上山野

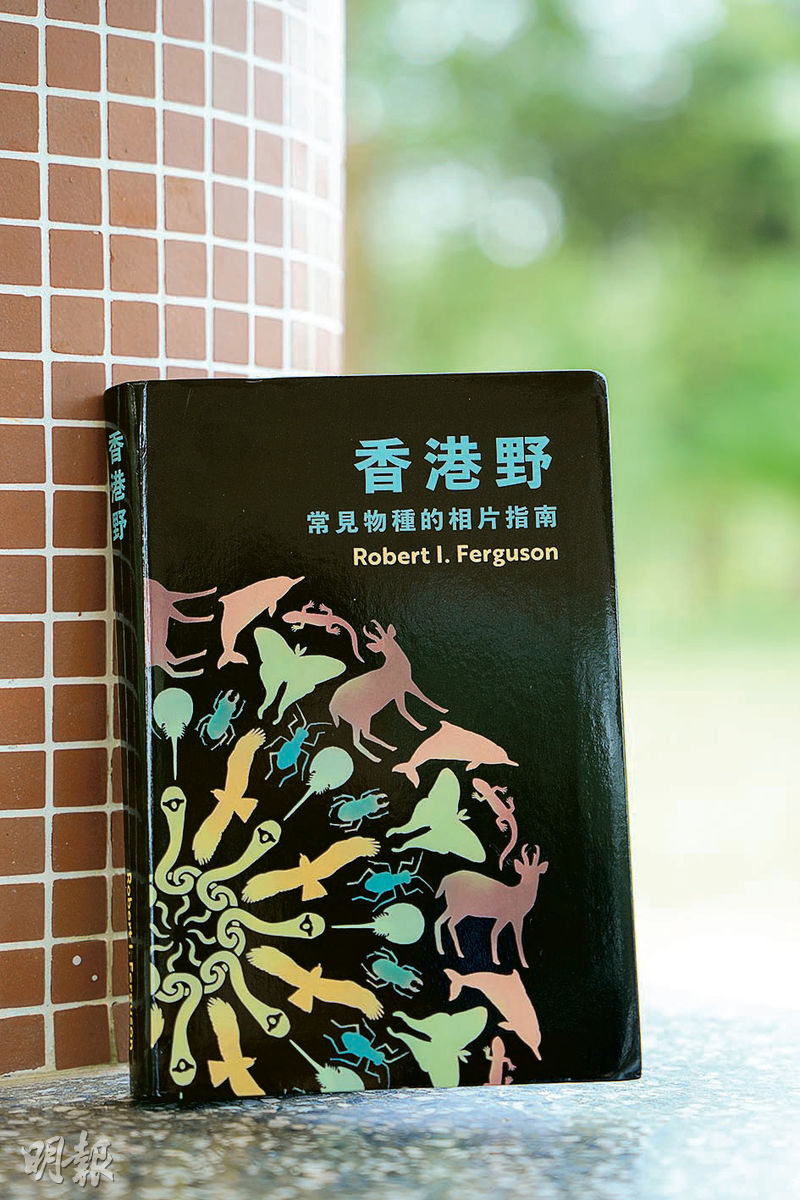

63歲的Robert,是生於瑞士的英國人,在1991年隨當時的女友、後來的太太來港。他經營的網誌叫Wildcreatures Hong Kong,大部分香港生態攝影的愛好者都認識它。Robert出過書講蛇(A Field Guide to The Snakes of Hong Kong)、昆蟲(The Bugs of Hong Kong),今年再將幾年來在香港攝下的375種常見野生物種,從英文翻譯成中文,出版《香港野:常見物種的照片指南》。Robert容易讓人誤以為是生態學家,其實他的知識和攝影技巧全靠自學,居港多年,從前正職是媒體銷售和非牟利機構的發展部主管,曾在《經濟學人》、路透社和樂餉社任職。

當然,Robert近年對生態的興趣,不是突然冒出來的。他小時候喜歡到動物園,想過要去動物收容所工作,但當時他對有毛的動物嚴重敏感,未能如願,一度連養貓和狗都不行,只好每天到家中花園,觀察泥土下、花卉上的昆蟲。

在瑞士日內瓦大學修畢法文和市場營銷學位後,他有8個月時間在當地報社Tribune de Genève任職攝影記者。他形容,這段經歷讓他學會理解攝影:「你可以想像我們當時是怎麼拍照的,其實技術和器材上很簡陋,有一部菲林機,每筒菲林只有24或36張。自動對焦技術還不成熟,我們多數手動對焦,可能外加一盞燈。」他稱攝影最重要的心法,是「60-second rule(60秒法則)」,「你按下快門前,先用一分鐘想想光線、構圖、觀點、角度和背景。現在人們一秒就咻咻咻拍一張圖,其實經過思考的攝影,比拍下一堆無意識的圖片更重要」。

重拾兒時愛好 帶上相機探險去

出版書和寫網誌,跟Robert隨後的工作經驗有關。他在英格蘭做過雜誌、新聞媒體的出版人,到香港後於電單車、旅遊、電訊、科技貿易雜誌工作。他形容那時香港處於經濟全盛時期,「不管做什麼生意,都包賺!」他有經營媒體經驗,幫瑞士的雜誌集團開拓內地市場,發行塑膠和金屬機器行業的雜誌和報紙等,一段時間更駐越南分部。

Robert自嘲,自己居港的頭24年,跟99%香港人一樣——對城市的自然生態毫不了解。2018年時,他任職的公司裁員,他選擇退休,重拾童年對生態的愛好。「我帶上相機,到香港不同叢林探險。其實我完全不認識那些動物,也不知道要怎麼拍牠們。最初每次拍到什麼就擺上網誌,向人請教,自己也不斷學習。」微距、閃光燈、超高速、水下、夜景、紅外線、陷阱式攝影……生態攝影的方法眾多,永遠可以有新探索,比起其他攝影類別更讓Robert興奮。而且,香港的生態多樣性高,單是蝴蝶就有近250種,比整個英國更多,只有約50種;香港約有50種蛇,而英格蘭只有幾種。香港生態有Robert拍不完的對象。

生態攝影 一半是生態 一半是攝影

「我是生態攝影師,也是自然保育人士和自然主義者。我沒有生物學學位,但覺得生態攝影其實有一半是學生態,另外一半才是學攝影。」跟Robert在獅子會自然教育中心走了一圈,他指向一棵蘇鐵,其花蕾位置竟然有20多隻藍蝴蝶。Robert已經見過無數次,仍讚歎:「That is just fantastic(多麼美好)!」他說拍生態,更重要的是熟悉動物生活習性、季節變化和牠們的食物。

記者斗膽問一問,生態攝影入門要多少錢?5000元夠不夠買設備?被Robert嘲笑一番:「哈!你去澳門賭一回,賺一倍後,可能先夠呀。」他說最低限度也要有一部APS-C級數感光元件的數碼相機機身,加上一支二手長鏡頭,加起來要10,000元。不過,他也補充,其實手機也可以拍到好照片。此話何解?

Robert在自然生態攝影網站Nature TTL比賽中,從7000多件作品中突圍而出,贏得網民票選(People's Choice)的作品I'm not going easy,是一隻巨大白鵜鶘奮力吞下一條魚的畫面,魚露出鋒利鰭刺,避免成為盤中餐,獵手也無意鬆口,擴張後的管壁露出血管紅絲。他續指,如果想勝出比賽,除了畫面要符合業界審美,關鍵是要拍到罕見的動物,或動物罕見的動作。

好作品無絕對定義

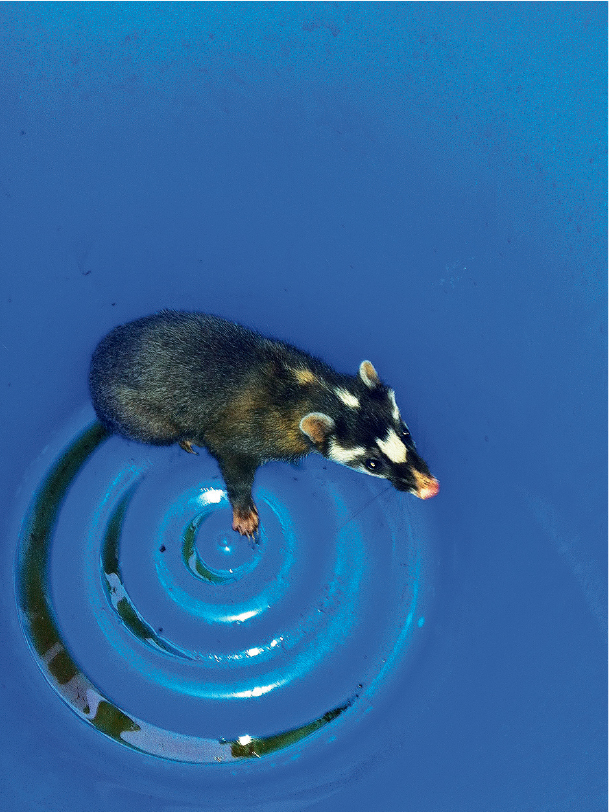

可是,他認為「好作品的內涵很難定義」。「我最喜歡和得到最多讚好的一張照片,是用手機拍下、在藍色水桶中的鼬獾。這隻可愛的小東西,是我舊居的保安捉給我的,他們知道我喜歡動物。人們留言說好可愛,從來沒有見過!牠的確很罕見。」所以作品怎樣算好,要看誰是觀眾,他們喜歡什麼;如果把這張用手機攝下的鼬獾照片拿去競逐攝影賽,Robert說沒有一絲勝出的機會,但它仍然有價值。

論Robert印象最深刻的一次攝影經歷,是他攝下小靈貓。這種靈貓科動物神出鬼沒,Robert把紅外線「相機陷阱(以光束作為觸發機關的遙控相機)」黏在西貢郊野公園的樹上,定期觀察有沒有拍到小靈貓,研究牠們的行走路徑,「不同家貓或流浪貓,牠們通常每10天左右才會經過同一個地方」。他用了5個星期,才稍微有頭緒,再用了3周,才拍到幾張滿意的照片。

他正在籌備網上課程,教生態攝影,也教贏比賽的秘訣:「我對參賽作品有26條問題,如果你每一條都符合,便有機會贏。」他建議新手攝影師可在YouTube自學基本攝影技巧,學習如何觀看自然。而在野外第一次攝影前,可以先聯絡他,找導賞員引路和講解,「告訴你動物其實在哪裏」;否則,城市人就算到了森林,也難看到動物。

香港的公園是好的入門點,Robert說:「有很多雀仔,九龍公園有夜鷺、白鷺和紅鸛。公園的動物不怎麼怕人,反而會想你是不是有食物,人類就有更多時間捕捉牠們的神態。當你知道池塘有蛙,蛇會吃蛙,就會找到牠們。鳥類就基本上會在刺桐等樹上。」在《香港野》尾聲,他指糞便亦是尋找動物的好方法,如果子狸的糞便呈扭曲棍狀,記者覺得跟黑芝麻餅有點相似;赤麂的糞便就是橢圓或淚滴狀,有點似黏在一起的咖啡豆。

記者跟Robert走過一棵樺樹後,發現生態攝影更重要的,可能是學會睜大雙眼,重新覺察周遭的環境。原來有一團、約60條枯葉蛾毛蟲在樹幹上棲息,偶爾挪動,我看到後毛骨悚然,覺得有點嘔心,Robert說這非常普遍,牠們晚上覓食,白天就在樹上休息。他叫我不要聲張,以免旁邊的家長和小朋友大驚小怪,要來趕走毛蟲或被嚇得逃離現場。「所以說,為什麼你看不到,而我看得到?是因為我知道我要找的是什麼。」

嘆郊野沒有朝好方向發展

疫情後,更多香港人發現郊遊的好。Robert說,如果可以再進一步認識生態,人才能與環境建立更深厚聯繫。「我覺得生態人的旅程是,觀察、尋找、發現、學習、愛上和保護。如果小孩能近距離看到一隻昆蟲在吃另一條蟲,看到黃頭蛛蜂、白鷺、猫鼬或眼鏡蛇捕獵,他們自然會覺得生態奇妙。」

問Robert為何出版的全是關於香港生物的書,他說原來很多地方都有類似的本地生物圖集,但香港罕見,通常只有某一種動物的專項研究書籍。《香港野》經擇善基金、綠色和平基金贊助,與Encompass HK合作,贈書給本地中小學,讓學生有入門的途徑。

近年香港生活成本急速上升,加上社會政治環境改變,他和太太已回英國生活,偶爾來港。這次回來,他留意到新田魚塘即將因興建新田科技城而被填毁;也留意到有年輕人為保育香港瘰螈設展「一生螈命」。他感嘆1991年的香港郊外杳無人迹,只有「瘋狗和英國人」,現在有更多人類活動,但沒有朝好的方向發展。

人與自然割裂 不重視生態

Robert對香港生態發展悲觀:「我曾在新聞聽過地產商說,不應該死守郊野公園,應該發展更多土地起樓。他說要看生態,去雲南都可以啦。我覺得這是香港最可悲的地方,人類好像與自然是割裂的,覺得不需要生態,但其實生態跟人們的健康息息相關,連內地的環境保護法例都做得比香港好。」他害怕下一次回來香港,見到的不止是石屎森林,而是連既有的綠地都被石屎填滿。

然而,他也有樂觀的看法。他說香港的生物多樣性真的很豐富,從蝴蝶和蛇的種類之多就可見。香港約有42%土地是郊野公園用地,幫助多年來維持生態。「現在一些動物生境被發展項目侵蝕,但還未全部遭殃。你讓我說的話,我覺得如果政府能保證今天讓出一小部分生境作發展,從今以後不再干擾其餘地帶的話,可能是可行的方案,不過這件事好像不會成真,因為一旦放寬,就會變成滑坡。」

Robert不懂中文和粵語,未曾參與本地環境保育團體的抗議活動,不過數年曾就前獅子會自然教育中心的管理提出異議。他憶述當時園區的池塘被清理,裏面「乾淨」得不再有蓮花,也沒有蜻蜓棲息。他寫信到漁護署抗議,最終有所改善,減少人為干預園區生境自然發展。這是這個英國人力所能及的行動,他仍對園區常打草、餵養攻擊性強的紅耳龜有意見。他認為現在環團在做的事很艱難,因為對抗的不是政府,而是不顧一切要發展土地的力量,背後涉及利益。「政府該聽聽他們(環團)的意見。我在上海住過6個月,是個很適合做生意的地方,但幾乎沒有生態,只見到一隻蝴蝶,這樣是好事嗎?」