【明報專訊】5月11日周六清晨6時半,青衣碼頭沸沸揚揚。不是釣魚,亦非跳廣場舞,逾50人身穿運動裝束伸展手腳、蓄勢待發。這天地區組織「青衣島民」舉辦「青衣馬拉松」,其中一位成員兼發起人Marco挑戰完成自家製作的「青衣六徑」。早前有電視台推出跑步主題節目,看過者紛紛大呼熱血。受跑步前輩啟發,本身是社工的Marco亦想善用專長,推動社區體育發展,同時讓島內島外人更認識他的成長地——青衣。跑友聯乘青衣社區,會擦出什麼火花?

背景

項目:設計「青衣六徑」及挑戰完成「青衣馬拉松」

目的:鼓勵青衣街坊多做運動、讓島內島外人認識青衣,以及推動各區跑友發展區內長跑路線

人物:發起人Marco及其所屬青衣地區組織「青衣島民」、青衣街坊、各區跑手

「青衣六徑」涵主流路線 尋網民意見

Marco跑齡不大,認真操練不過一年多。一部紀錄片,使他與跑步結緣。片中香港越野跑手黃浩聰發起「跑無盡」挑戰為青少年跑步培訓籌款,用5日時間跑逾500公里。Marco深受啟發,原來跑步不只鍛煉身體,更可為社會作點貢獻。他從一名跑步初哥,成為渣馬、毅行者等賽事的常客,如今嘗試另一個新挑戰:發起一場結合社區導賞的「青衣馬拉松」。

遠足徑麥理浩徑有十段,Marco設計的「青衣六徑」同樣分段,6條路線短至1.6公里,長至19.2公里(接近半馬距離),有平路有斜坡,適合不同能力和喜好的跑手。路線如何定出來的?Marco說「青衣海傍徑」、「青衣公園徑」及「青康徑」向來是3條較主流的路線,其中「青衣海傍徑」以平路為主,加上補給點充足、治安良好,凌晨3、4時仍見跑手出沒。

至於其他路線,部分源於「青衣島民」Facebook專頁4月初的帖文,Marco希望收集網友的心水跑步路線。「我做社區(工作)的,就很尋求大家的共識。」Marco引述有些跑友留言說:「哪條路多狗,哪條路大塵,所以他們不跑。」又有網友評論「青衣馬拉松」路線太重複,提出另一條自覺更好的路線。乍看之下是批評,不過Marco認為街坊交流的過程,正正符合目標,「我身先士卒嘛,我(跑得)幾慢都無所謂,別人設計的路線好一些都可以。重要的是我先做先,刺激其他人一起做。」

島民助編網站 路線圖列景點

路線設計亦參考運動紀錄及社交應用程式「Strava」,程式設Heatmap功能,地圖上愈光的路線,代表愈多用戶跑過。Marco扣除地圖中的私人範圍(友聯船廠員工似乎熱愛圍繞宿舍跑步),統整出6條路線,相繼在「青衣島民」專頁公布。專頁發布的「青衣六徑」簡介圖,分別列出補水點、難度、斜度分布圖,更添上特色景點,可沿途預覽。路線走向包含Marco一些私心,譬如「青衣海傍徑」包括青衣船廠一段,跑友大多評價那兒「多狗」,但他身為社區工作者有不同視角,「值得大家記住的不只是這樣,那是青衣傳統的維修船工業,也值得講的」。此外,「青衣海傍徑」的跑線刻意經過最多的民居,鼓勵更多街坊參與,「想像如果你想行山,麥里浩徑入口喺你門口喎,咁你都會肯行多啲山」。青衣六徑各是圓圈而非單程路,則方便跑手原點離開。

跑馬拉松聽起來很專業,不過跑步本是最平易近人的運動,穿雙運動鞋便能起行。Marco不期望很多人一同完成整段「青衣馬拉松」,所以事前公布每段路線的預計開始時間,歡迎跑手按個人能力隨時加入退出。

「青衣六徑」路線的GPX檔案可在此下載(bit.ly/3US2qDG),並於「香港遠足路線」應用程式使用。然而,Marco向區內跑步樂悠班的長者推廣時,卻發現他們不太懂得使用。幸好高手在民間,Marco有天跑步遇上一位住青衣的編程員,對方自願幫忙製作「青衣六徑路線定位」網頁(bit.ly/3K4ogO6),便利長者或不擅科技的朋友。就算不跑步,街坊亦可跟隨網頁上的路線及景點簡介自行導賞。

導賞團同時辦 細味歷史不求速度

相約早上6時半開跑,經過Marco簡介及安全提醒,眾跑手從青衣碼頭出發。這次非一般馬拉松,「青衣島民」同時安排了四個導賞團,從生態及歷史兩個角度認識社區,原計劃每團完結之時,馬拉松跑手差不多時間經過,導賞團友可以順道加入。

記者跟隨其中一團,游走曉峰園旁的寮肚河一帶,在負責導賞的「青衣島民」成員媚姨指示下細聽鳥鳴,原來有野生的相思、紫嘯鶇飛過,河上亦見白鶺鴒身影。發展曉峰園時,被稱為「母親河」的寮肚河部分被覆蓋,所幸其餘部分仍保留天然狀態,讓淡水蟹、魚類與昆蟲棲息,爬蟲類愛好者還會在此尋蛇。

不過,寮肚河將再次面臨城市化威脅,城規會已通過把這片「綠化地帶」用地改劃成住宅用途。未來「母親河」很大機會有多3幢公屋相伴,對自然生態的影響仍是未知之數。

新奇事沿途見 街跑凝聚歸屬感

街跑連結社區,Marco有時還會有意外發現,「我很享受跑步的過程,見到有趣的東西,便停下找資料、拍照,真的很像去了旅行。」有次他跑過有着大煙囪的一座設施,查一查才發現是化學廢物處理中心,全港所有藥物均在此銷毀。身為推廣社區健康的社工,他也未曾聽過此中心。

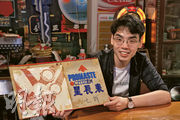

Marco在青衣長大,從小覺得這個島很特別、很美,便主動找書了解其歷史,很多人住了幾十年,也不太了解自己社區的歷史。「大家喜歡一個地方,就自然會有興趣。未必是歷史,可以是文化、建築,可以是食物、大自然。」「青衣島民」稱呼居民為「島民」,Marco早前帶街坊試跑路線,感受到很多人都很喜歡青衣,毋須刻意創造集體回憶,「其實大家對社區有歸屬感,我們只是有機會凝聚他們」。

時間來到下午2時多,跑手陸續在青衣碼頭衝線。Marco一早說過自知跑得不快,當天亦是最後一批衝線的。最終青衣馬拉松歷時7.5小時,Marco過後查閱數據,撇除衆人休息補給時間,真正跑步時間只有5.5小時。他沿途不忘向眾人介紹周邊景觀,「不想走馬看花,難得有這麼多人來青衣,就嘗試趁機做導賞。」參加者當中雖有跑步好手,但他們都說當作Fun Run,不追求速度,純粹來認識青衣。

島外跑手近半 Marco籲牽頭闢新路

晴朗天氣下,青衣馬拉松順利舉行,發起人Marco對「實驗」的評價非常正面,認為達到了推廣運動的目標。有街坊首次挑戰跑步5公里,突破了人生紀錄,令Marco倍感開心。至於認識青衣的目標,有資深青衣街坊說,導賞團介紹的地點八成也沒去過。Marco引述一則既深刻又感人的留言:「(街坊)說自己住了30多年將會移民,覺得這個活動令他重新認識自己的故鄉。」

據Marco粗略估算,參與的島外跑手約佔四成至一半,甚至有北區港島紅磡跑友清晨搭的士前來,足見吸引力。他賽後檢討認為,舉辦「社區跑」門檻不高,不過若要加入導賞,便需要一些熟悉社區的朋友參與。

有跑手問他會否到港島舉辦馬拉松,Marco反而着對方牽頭,自己樂於支持。馬拉松前夕,他曾向記者分享過理念:「青衣這個島仔咁細都做到(馬拉松),其他地區的跑手會否可以發展一些路線?譬如屯門又舉辦半馬,經過該區美景。」對比跑運動場,Marco向來偏好街跑,注重思考跑步路線與自己的聯繫,或許是歷史、集體回憶,或是路上優美的自然景色。跑步不只是一項熱門運動,一直也在連結人與社區。