【明報專訊】很久沒聽過學校的轉堂鐘聲。訪問中途,遇着午休時間,廣播音樂噹響,一群校服身影魚貫佔滿7樓的乒乓球桌,嘻嘻鬧鬧。那是校園改造工作室「第三教師」去年替馬鞍山崇真中學設計的多元活動中心,長形樓面附有劍擊館、健身室、音樂室、休息廊、平台花園。教與學只發生於人與人之間?瑞吉歐教育法(Reggio Emilia Approach)近百年前已倡議:學童的第一二教師為師長朋輩,第三教師即為環境——以此命名,工作室的理念不言自明。

傳統課室格局 難追STEM時代

「第三教師」創辦人之一黃澤源,建築系畢業,在則樓初次接觸校舍設計後,覺得這類項目比住宅、商廈更能發揮創意,與教育工作者朱子穎一拍即合,兩人遂於2017年成立工作室,聯手規劃、改裝不同的室內外校園。把「環境」視作教育角色,瑞吉歐教育法所見的空間不止被動供給桌椅黑板等硬件,更主動灌輸一套一套學習模式。黃澤源拿近年流行的STEM為例,傳統課室格局已難以追上這門結合科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)、數學(Mathematics),且着眼自主學習、創新、解難、協作軟能力的21世紀新學科,「STEM room很多時改建自電腦室。STEM講求一起討論、解難、展示成果,比如編程做循環回收的智能垃圾桶。以前那種排排坐、一人一機的學習方法太個人化了,所以會改成開放式、可移動的枱枱櫈櫈」。

投入600萬元將閒置天台翻整成活動中心,馬鞍山崇真中學校長嚴基柱明白「環境」是教法一種,「我覺得,這些專業設備能讓同學明白到,不是玩玩就算,學校希望他們成為專業人才」。閒時充當乒乓球桌區,該劍擊館的一條鋁合金比賽道、兩條圖案軟墊練習道,乃校隊正規使用的14米長劍道;而針對樓底較矮,擊劍容易刺爛天花燈箱的維護問題,校方亦與「第三教師」磋談,特製了網點透光的W形保護燈罩……諸種細節,表明了運動員培訓非空口白話。

無邊界圖書館 隨時享受閱讀

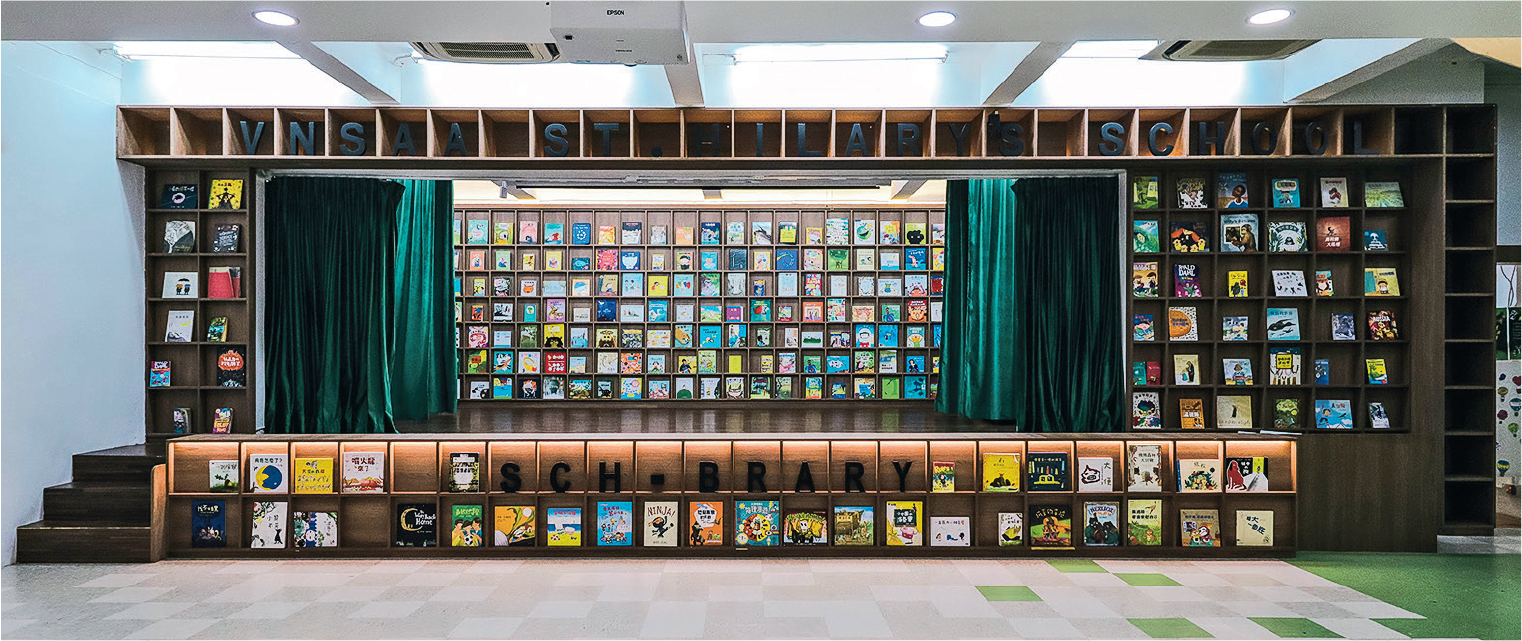

並非所有執教者都有如斯決心。「第三教師」接下30多個企劃以來,黃澤源觀察到,香港資助學校大多由政府撥款興建、修葺校舍,沒有專責物業管理部門,往往只能維持校舍的固舊功能,無法與時俱進。的確,協商設計、監督施工等過程麻煩重重,但「環境」潛藏的教化力量不容忽視。他和朱子穎籌組的漢師德萃學校「無邊界圖書館」(SCH-BRARY),在校門入口嵌入漂書閣,在禮堂、講台、校務處放置書櫃牆,正演示了空間規劃如何扭變教學模式,「以前書很矜貴,圖書館像金庫一樣藏起書本,怕同學偷書,但現在社會進步了,失竊情况少了,或能放開某些觀念。這個計劃裏,書本全放到外頭,小朋友在集隊、小息時皆可以享受閱讀」。這不僅僅解決了校舍窄小的容量難題,更逆向鼓勵學生「casual learning」,隨時隨地拿取學習資源。

看「第三教師」網站的設計分類,有趣地發現,STEM room佔最多,圖書館其次。這兩個空間功能隱然相扣,某程度上倒映了當今教育學趨勢:學習與實踐的路徑易移至電腦、平板、電話的網上世界,「書中自有黃金屋」的古遠說法似乎不再適切。黃澤源推測,各校圖書館紛紛改頭換面,乃因其作為一校知識象徵的存在最受挑戰,那些密麻麻擠滿一架一架的藏書庫顯得老化而過時;圖書館未至於被淘汰,卻急需改變其當世定位,譬如減少實體書數量,轉而打造舒適閱讀氣氛為重點,或者普及電子書、有聲書等等。沙田崇真學校的「純白圖書館」和三水同鄉會劉本章學校的「巴士圖書館」風格迥異,卻各有異趣:前者主色白淡,簡約美學,有面對面的梳化圓桌,有單獨一人的小椅,亦有供一班人圍攏分享的階梯座位;後者以該校輕度智障和自閉症學童喜愛的巴士為主題,模擬車廂環境,並設大小車輪卡位供不同體格的中小學同校生使用。黃澤源說,空間設計一般避免主題樂園式的陳設,免得落伍失效,但該校利用了學生對固定路線、規律時刻巴士的熱情,訓練其書類記憶,是特例。

天台變身觀星場 校園改造倡「共同創作」

至於稀見的改造細項,或是天台。記憶中,拾級而上的校園頂樓,不是長期鐵鏈鎖門,就是門後塞滿水缸喉管、太陽能板的大片閒置水泥地。黃澤源解釋,天台地面涉及防水層,牽連樓下層數的漏水滲水問題,部分改建須屋宇署批核,加上《教育條例》安全要求如護牆連金屬欄總高度不可少於2.5米等,活用這類戶外空間確有一定工程難度。但這恰是「第三教師」的專業所在,如他經手的基督教香港信義會宏信書院「星座學習場」,不用較易損耗的黏物料三元乙丙橡膠(EPDM)物料,轉用較強韌耐磨且能逐塊更換的熱塑性彈性體(TPE)物料扣板,同時充分考慮排水斜面及排水口結構,確保積水不會影響天台負重,終讓學生走出四面牆,能在教師陪同下瞭望高闊天穹星盤。

雖是校外人士,但校園設計師作為隱身的第三教師,必須擺甩「我為你好」的操控想法。這也是黃澤源強調的「共同創作」(co-create),「以前的設計思路很傳統,管理層由上而下地決策、做完就給用家,到最後才察覺不合適。現在這個年代,我們講究用家由下而上的參與,希望把學校、老師、學生的需要反映在設計上」。嚴校長提起的「設計思維」(design thinking),第一環其實已是同理心,小至枱頭燈光用黃色或白色,大至一整個休息場域是否應閒適如咖啡廳,那些改造項目都諮詢過學生的想法。想來,這樣的意識放在校園設計裏特別重要,畢竟,不論是中小學幼稚園、特殊學校、私立或公立學校,還是別類型的空間,「學校」這個權力場域本然相當封閉。沒有最理想的環境教學法,或許只有共同構建的共學校園生活。