【明報專訊】鄭保瑞拍《九龍城寨之圍城》,不少觀眾為本土電影元素及情懷喝采,但看到他籌備拍《澎湖海戰》,連故事如何還不大清楚,便有網民質疑他的「香港性」,罵他投入主旋律。長久以來,什麼叫「香港電影」,一直是個可議的話題。

所謂「可議」分兩種。首先,以前電影人不太在意何謂香港電影,從電影創作者、製作與市場角度去看,便會發現「香港」二字的複雜。例如,不單香港早期電影人來自五湖四海(其實全世界也是),而且大量香港電影並非主要針對本地市場,因此電影人及學者要談香港電影的「香港性」,便顯得非常複雜,有時莫衷一是。然而,這種「可議」還只算是學院及評論人的內部課題,另一種「可議」卻成為公眾話題;經歷了所謂「光輝歲月」的八九十年代後,香港不少人對自我認同、想像共同體執著(如果還不至於偏執),於是,圍繞着合拍片、針對內地市場的算不算香港電影,乃至電影人算不算是「香港的」,便經常成為城中熱話。

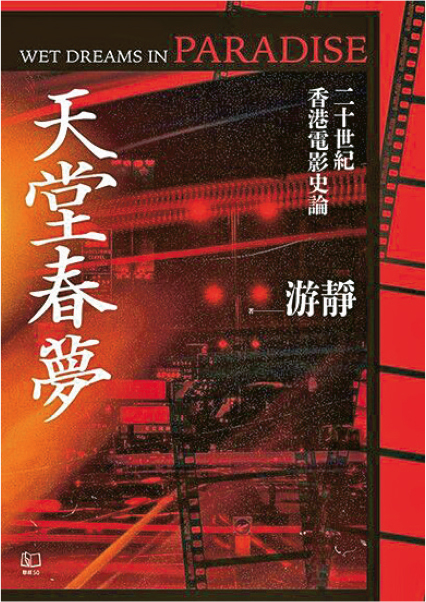

我帶着這些疑問去讀游靜的新書。作者並沒有為「香港」下一個剛性定義,若勉強歸納,大概就是香港公司籌劃的商業電影吧。她沒有執意「香港」,卻打開了不少超出我們想像共同體的源流,而我也認為,這本書的價值正在此處。

「姊妹家國」電影

游靜前後花了十年以上時間完成此書。據她說,寫作過程中有香港電影資料館多位伙伴的幫忙,大概也因此可觀看及查閱不少早年電影及相關資料,故此較能抓到一些我們從沒注意的線索,想想「香港」是什麼。我個人覺得最驚喜的是全書第一章〈姊妹家國:雙重現代性〉。通俗及簡潔一點說,游靜發現了一個由上海至香港獨有的電影類型,而這也是香港電影的源頭之一,一個可以稱為「姊妹家國」的電影類型。

從中國電影史角度看,這論點挑戰了「1930年代左翼電影」說。游靜認為,談1930年代上海電影時,若過分突出所謂「左翼」(孫瑜、蔡楚生等),既無法解釋為何以剿共為大任的國民黨政權容許所謂「左翼」電影的存在,也忽略了所謂左右翼電影的共同性,而這種共同性更延續至香港,以至戰後的冷戰時期。她指出,一種以女性為中心,甚至經常以兩位不同價值觀、不同成長經歷的姊妹為主角與主軸的電影就是一個例子,它是橫跨左右、上海與香港、戰前與冷戰的一個類型,可以稱為「姊妹家國」片。

很可能因為國民黨的新生活運動所致,這些電影置換了男女私情,聚焦原生家庭的倫理張力,包括父母、夫妻、父女、姊妹,由私人關係的故事扣連出國家及公共議題。首先,以女性出發探討國家社會的代表作,便有阮玲玉主演的《新女性》(蔡楚生,1935)與《國風》(羅明佑、朱石麟,1935),許多人認為前者是左翼,後者幫國民黨宣傳新生活運動,但其實貫穿的是「新生活」裏的衝突與選擇。而《國風》更成為後來為時二十年的「姊妹花」的最早類型之一,它以兩姊妹的不同性格,代表了西洋物質主義與道德化的愛國意識的衝突。同期的《姊妹花》(鄭正秋,1934),胡蝶同時飾演大寶、二寶兩姊妹,父親是個販賣洋槍的無良商人兼渣男;在這個類型裏,男人不是軟弱無能,便是壞的父權反動形象。在香港,1939年便有《南國姊妹花》(黎斌和梁琛導演),到戰後有一連串「姊妹花」電影,包括秦劍的《情劫姊妹花》及易文的《姊妹花》,連拍黄飛鴻系列電影的胡鵬也導演過一部《新姊妹花》。這讓我突然想到,1960年代的陳寶珠、蕭芳芳是否也是這種「姊妹花」類型的的變奏?

被遺忘的「華南電影工作者」

這個類型與主題的延續,也有着電影工作者的人脈關係,既貫穿了上海與香港,也指向一個讓我們遺忘的「華南電影工作者」身分。1930年代,大量廣東人參與上海的電影製作,包括演員阮玲玉及胡蝶,導演蔡楚生與羅明佑。胡鵬是上海出生長大的廣東人,1930年代開始來香港拍電影,戰後成為十大導演之一;朱石麟是蘇州人,戰後來香港延續他在上海剛開始的電影事業,成為冷戰時香港的左翼導演;而《南國姊妹花》的男主角,便是華南影帝吳楚帆。

游靜雖然沒有很清楚地說明整本書的歷史理論及方法論,但我能讀出她的框架大概有三個部分:聚焦在電影類型及其演變,但同時又把這電影類型視為一種意識形態主題(包括國族想像、階級及性/性別等等),也貫穿着電影工作者人脈關係。有時在這三部分以外,加上觀眾的身分位置(spectatorship),從而構成她的歷史書寫。

全書有許多出人意表的系譜,例如香港武俠、功夫片的上海起源鄔麗珠,多部近年出土的戰前粵語片與抗戰電影的關係,我個人最感興趣的是最後兩章,分別是1980年代的《富貴逼人》系列及1990年代周星馳的喜劇。

《富貴逼人》與周星馳

游靜把《富貴逼人》系列放在世界喜劇主題的語境中,看它如何在香港時空再造,即小人物在現代資本主義、科技文明中被壓迫及試圖反抗。她認為,八、九十年代的香港喜劇風格的特點,是回到1920年代內地的滑稽片,反敘事,反情理,堆砌笑料,但又貼近現實。故事中不斷在亢奮與挫敗之間走來走去,男性永遠成為追不上時代也追不上女性的失敗者,處處有着八十年代過渡期剛開始的痕迹。至於周星馳電影,無厘頭與九七的關係已是濫調,游靜的解讀則另闢蹊徑,點出了由粵語片的鄧寄塵、梁醒波等開始,至周星馳電影裏的醜女與反串,有一種奇怪的延續。但有別於比較慣常的女性主義批判或「仇女」論,她指出當中的性及性別失常以至失敗(甚至是身體失常),是一種無權者(當然亦是一種男性的自戀)的反抗;由這一點出發,她點出周北上大陸,導演《長江七號》不是放棄香港,而是延續及改造他的「香港性」,造出了四位跨性別的小主角(包括主角徐嬌),把自己由小人物大主角變成一位可有可無的民工,也可以視為香港的隱喻。

游靜的「史論」以周星馳一章作結,沒有結論,也許正如她在一個台北的新書發布會上解釋,她不是要寫通史,而且寫完全書後只覺有太多題目漏掉了。而我以為,她以論寫史,有意無意間把所謂「香港性」寫成為一種在地創意,當然也是生意,而不是傳統、典範,更不是遺產,那只是在某個時空裏發生過的類型,或之前某個類型的再造,內裏包含了一些意念、感覺、故事及表達形式。因此,「香港性」似乎不在於能否還原或復興過去某個什麼,甚至是否「致敬」也不那麼重要。我同意作者說,香港電影是一種文化資源,但她有時也不自覺地談到「積累與傳承」,這是否太沉重?許多所謂經典再造的電影,例如內地翻拍過不少周星馳電影,讓人看得很痛苦,甚至票房也失敗。

發生過的,可能只一種提示,一種參考,「香港性」應該活在當下及未來。