【明報專訊】港鐵將軍澳線上,調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城五站都屬於將軍澳區範圍,共有逾40萬人居住。區外人對將軍澳的印象,不外乎是大型商場與私人屋苑,或是新開通的跨灣大橋。將軍澳就只有這些嗎?當區居民蔡嘉濠一直對區內歷史感興趣,不過小時候跨區讀書,長大後跨區工作,將軍澳恍如只是「睡覺的地方」。另一將軍澳人方泳婷(Vanessa)喜歡探索別區的老店小店,卻少有發掘朝夕相對的社區。將軍澳既近又遠,他倆早前一同參與研習計劃,編寫地方指南,為自己及大眾揭示將軍澳的豐富色彩。

「搲」字形容社區 5區各自為政

同樣是土生土長的「將軍澳人」,嘉濠和Vanessa稱對相鄰社區的認識不多。將軍澳不止有大型摩登商場,地方指南《將軍澳,可以這麼說》收錄Vanessa撰寫的一篇文章,介紹區內1990年代落成的舊式屋邨商場,如慧安商場、富寧商場、富康商場等。住在調景嶺的嘉濠說,自己也未去過坑口北部的富寧商場。「好諷刺,富寧對面是健康院。我逢親有咩病痛都是在那看病,但唔會多走一條馬路,去八卦別人的商場。」

平日多走一步,對社區的了解自然加深一步。Vanessa在寶林山上的翠林邨成長,對將軍澳人的身分有另一番體會。從地理位置看,由翠林乘車去觀塘,其實比前往將軍澳站更快,所以Vanessa甚少去將軍澳、調景嶺一帶。「我經常跟別人說住在將軍澳,但其實有一半覺得自己不是住在將軍澳……對將軍澳的身分認同,有時候比較曖昧。」對區內歷史略有研究的嘉濠從旁「平反」,山上的翠林其實是將軍澳最早發展的一區,Vanessa這種「自我懷疑」其實很諷刺。將軍澳予人的典型印象,是以鐵路為中心的新市鎮,於是沒有港鐵站的翠林,逐漸隱身於大眾認知裏。

憑着對社區的感情與好奇,嘉濠和Vanessa參與香港賽馬會社區資助計劃 ──“創不同”學院旗下項目「在地研習室|將軍澳,可以這麼說」。他們曾跟隨自強協會的義工乘坐電動輪椅游走區內公共空間,從輪椅人士的角度看社區規劃。另一活動是寫下心目中對將軍澳的形容詞,嘉濠當時選擇「侵蝕自然」、「規劃工整」和「搲」。首兩個詞語是來自對社區的觀察,「侵蝕自然」是調景嶺寮屋區清拆時遭削平的山體部分,還有見縫插針式建樓;「規劃工整」的例子則有將軍澳站一帶,「街和街中間是直角」的規劃方式。

「搲」字比較抽象,嘉濠解釋意指區與區之間很分離,「好像要搲住才有一些聯繫」,例如由將軍澳去坑口要經過兩三條隧道,連接薄弱。Vanessa有類似感覺,「十五分鐘生活圈」是她對將軍澳區的印象,區內的寶林、坑口、將軍澳、調景嶺似乎各自為政,市民住處附近獲得生活所需,毋前往其他社區。嘉濠指出:「其實有官方規劃的市中心,就是『將軍澳市中心』,但這些規劃出來的東西,與市民的認知又變成兩件事。」

55新想像 停車場天井如冰島

有時換個角度看熟悉的社區,才能發掘新意思。「在地研習室」的目標是要創作一本將軍澳的地方指南,20多位參加者均要貢獻文章和圖輯。Vanessa故意沒選擇翠林邨為主題,「寫最熟的地區反而難以下筆」。她後來閱讀由另一參加者寫的翠林邨文章,印象很深刻,內文提及的路每天都經過,但自己沒什麼感覺,「從第二個人的角度去看,原來我屋企係可以咁靚」。參加者們職業各異,有從事文化藝術、醫療、教育等,每個人對將軍澳有着獨特的視角。兼任編輯的嘉濠特別推薦書中〈厚德:冰島美學〉與〈健明:太空漫遊〉兩篇,「冰島和將軍澳真的拉不上關係,一個咁靚的島國和一個新市鎮。」正正因為兩者「大纜都扯唔埋」,讓嘉濠更欣賞創作同伴的聯想力,能將多層停車場的天井想像成冰島的藍冰洞,水池一側的岩柱則是冰島熔岩遇冷凝固的模樣。

《將軍澳,可以這麼說》共有49篇文章與6個圖輯,共55個視角讓人細看將軍澳區。現在再請嘉濠形容自己生活的社區,他說會用「豐富精彩」。Vanessa想起團隊曾考慮以時間編排文章順序,譬如有文章介紹退休人士到鴨仔山晨運,另一篇可談談晚上在將軍澳跨灣大橋觀星或踏單車。「住將軍澳區的人,例如我、身邊認識的將軍澳人,周末是不會留在將軍澳的,會想出去第二個區玩。」Vanessa現在發現,身處將軍澳也可以有很多種生活體驗,「會令你周末都想留在這裏玩」。

地方指南《將軍澳,可以這麼說》用了300多頁講述將軍澳區的故事,這個新市鎮原來已經「新」了40多年,至今一直經歷變化。指南截稿前兩星期,嘉濠還提出多寫一篇文章,只因「將軍澳(南)—西灣河」街渡服務1月底開通。「我們這本書4月出街,到時渡輪也有知名度,點解打開本書無提及嘅?」一本地區指南總不可能涵蓋所有事物,創作團隊除了希望藉此介紹將軍澳,還期盼啟發觀察城市的方法。

調景嶺散步團 細味歷史

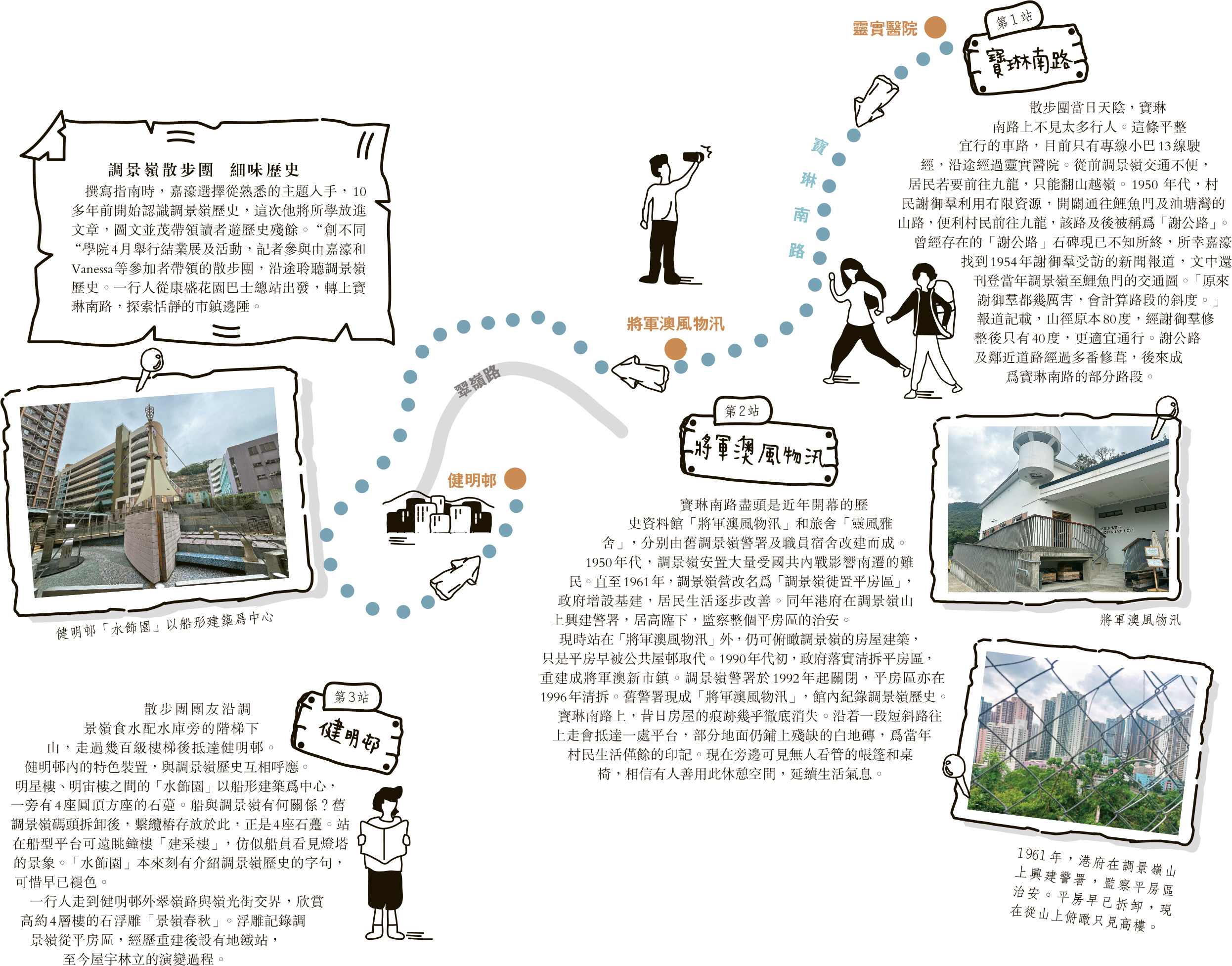

撰寫指南時,嘉濠選擇從熟悉的主題入手,10多年前開始認識調景嶺歷史,這次他將所學放進文章,圖文並茂帶領讀者遊歷史殘餘。“創不同“學院4月舉行結業展及活動,記者參與由嘉濠和Vanessa等參加者帶領的散步團,沿途聆聽調景嶺歷史。一行人從康盛花園巴士總站出發,轉上寶琳南路,探索恬靜的市鎮邊陲。

第1站

寶琳南路

散步團當日天陰,寶琳南路上不見太多行人。這條平整宜行的車路,目前只有專線小巴13線駛經,沿途經過靈實醫院。從前調景嶺交通不便,居民若要前往九龍,只能翻山越嶺。1950 年代,村民謝御羣利用有限資源,開闢通往鯉魚門及油塘灣的山路,便利村民前往九龍,該路及後被稱為「謝公路」。

曾經存在的「謝公路」石碑現已不知所終,所幸嘉濠找到1954年謝御羣受訪的新聞報道,文中還刊登當年調景嶺至鯉魚門的交通圖。「原來謝御羣都幾厲害,會計算路段的斜度。」報道記載,山徑原本80度,經謝御羣修整後只有40度,更適宜通行。謝公路及鄰近道路經過多番修葺,後來成為寶琳南路的部分路段。

第2站

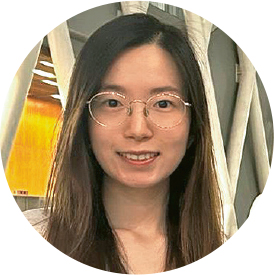

將軍澳風物汛

寶琳南路盡頭是近年開幕的歷史資料館「將軍澳風物汛」和旅舍「靈風雅舍」,分別由舊調景嶺警署及職員宿舍改建而成。1950年代,調景嶺安置大量受國共內戰影響南遷的難民。直至1961年,調景嶺營改名為「調景嶺徙置平房區」,政府增設基建,居民生活逐步改善。同年港府在調景嶺山上興建警署,居高臨下,監察整個平房區的治安。

現時站在「將軍澳風物汛」外,仍可俯瞰調景嶺的房屋建築,只是平房早被公共屋邨取代。1990年代初,政府落實清拆平房區,重建成將軍澳新市鎮。調景嶺警署於1992年起關閉,平房區亦在1996年清拆。舊警署現成「將軍澳風物汛」,館內紀錄調景嶺歷史。

寶琳南路上,昔日房屋的痕跡幾乎徹底消失。沿着一段短斜路往上走會抵達一處平台,部分地面仍鋪上殘缺的白地磚,為當年村民生活僅餘的印記。現在旁邊可見無人看管的帳篷和桌椅,相信有人善用此休憩空間,延續生活氣息。

第3站

健明邨

散步團團友沿調景嶺食水配水庫旁的階梯下山,走過幾百級樓梯後抵達健明邨。健明邨內的特色裝置,與調景嶺歷史互相呼應。明星樓、明宙樓之間的「水飾園」以船形建築為中心,一旁有4座圓頂方座的石躉。船與調景嶺有何關係?舊調景嶺碼頭拆卸後,繫纜樁存放於此,正是4座石躉。站在船型平台可遠眺鐘樓「建采樓」,仿似船員看見燈塔的景象。「水飾園」本來刻有介紹調景嶺歷史的字句,可惜早已褪色。

一行人走到健明邨外翠嶺路與嶺光街交界,欣賞高約4層樓的石浮雕「景嶺春秋」。浮雕記錄調景嶺從平房區,經歷重建後設有地鐵站,至今屋宇林立的演變過程。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、“創不同”學院提供