【明報專訊】「忘記他/等於忘掉了一切」林夕和黃偉文統攝廣東歌壇以前,說黃霑坐擁半壁江山也不為過,試想一下,若從歷史抹去「黃霑」這個名字,廣東歌還是否廣東歌?流行文化近年被納入官方論述,首屆流行文化節去年開幕,今年為紀念黃霑逝世20年亦有相關展覽。官方未動,民間先行,本地深度遊企業「活現香港」和流行文化學者吳俊雄早於2015年帶團遊歷黃霑成長的深水埗,細說霑叔還是霑仔時。將近10年過去,「黃霑團」仍可有幾番新?他的故事為何仍然重要?

2015年,活現香港、吳俊雄和港大通識課程學生籌備首個黃霑團,後因資源有限,每隔一兩年才重辦。吳俊雄投身「黃霑書房」計劃20年,整理黃霑遺物,卻坦言黃霑生前跟他不算老友。黃霑的博士論文導師是梁啟平,他向黃霑推介吳俊雄的課,黃霑笑笑口跟吳俊雄說「哈哈哈,聽講你是香港流行文化專家?」,然後上了他兩個課程。黃霑死後,吳俊雄透過遺物認識他,恍如跟他交談、成為老友。

紀念逝世20載 「黃霑團」再起行

今年4月中旬,為紀念黃霑逝世20年,藉機重新起行成團,吳俊雄對比2015年首次黃霑團,他說未必帶出新發現,但是帶團時新添細節和畫面,「有時超越認識,去到感覺、感受一些歷史曾經這樣發生」。導賞首站來到黃霑在大埔道的故居。

1949年國共內戰大局已定,黃湛森隨家人從廣州來到香港深水埗定居。黃湛森就是黃霑,「黃霑」一名源於他1960年參加業餘歌唱比賽,為免出醜而起了別名,「霑」來自他的洋名James。10歲未夠的黃霑初來乍到香港,吳俊雄翻查一份1973年的稅單,原來黃霑10多年來住在大埔道248號唐三樓,1975年12月已變成橫跨244至248號的單幢式大廈。

大埔道故居 火災暴動在咫尺

現從上址眺望出去,或許一片平靜,但回到黃霑成長的1950年代,也許一片狼藉。1953年的聖誕節,石硤尾木屋區大火,約6萬居民一同逃生,木屋區內有人養豬,當時有人聽到火燒豬的慘叫聲,煉獄剛好煞停於黃霑家門口,以斜對面今日美荷樓為界,瞥見不一樣的獅子山下。

後來黃霑為電影《英雄本色》主題曲《當年情》填詞,吳俊雄認為除了是戲中Mark哥和豪哥的當年情,也是黃霑和導演吳宇森在深水埗成長的當年情。吳宇森是木屋區災民,一家被安置到楓樹街球場,四處漂泊,後來才上樓石硤尾邨。黃霑為吳宇森電影《喋血街頭》主題曲《蒲公英之歌》填詞,正正呼應漂泊之情。

石硤尾大火3年後,徙置事務處職員在李鄭屋徙置區撕去「青天白日滿地紅」旗,引起親國民黨人士不滿,觸發雙十暴動,後來暴動範圍北至荃灣、南至油麻地。黃霑朝嘉頓麵包廠方向望出窗外,就會見到防暴隊跟群眾對峙現場;暴動期間,他甚至看到瑞士駐港領事館副領事伉儷所乘搭的車輛被推翻並焚燒,最終副領事重傷、夫人死亡。

黃霑原生家庭擁護國民黨,政治觀念以外,亦師承父親愛寫書法、愛說髒話的習慣,但是雙十暴動對親國民黨人士打擊甚大,吳俊雄形容處於「雙失狀態」:「反攻大陸」遲遲未兌現;留在香港也沒甚作為。黃霑在1988年重提舊事,於《明報》專欄「自喜集」寫自己看過暴動,認為香港付不起暴動的代價。「我哋大家/在獅子山下相遇上」,豈止徙置區內同舟共濟,還共同經歷苦難,黃霑填的詞總有大江大海的氣魄。

《獅子山下》且有後句「總算是歡笑多於唏噓」,或許是黃霑在深水埗成長的心聲。黃霑在廣州讀教會學校,來港頭兩年入讀德貞小學,之後到喇沙書院讀書。吳俊雄解釋當時社會背景,1949年後逃難人潮湧入香港,現人滿之患,首當其衝是房屋問題,其次就是教育問題。教會辦學恰好替港英政府補位,有教無類、開放的教育精神也造就鬼才黃霑。吳俊雄提到一例,當時有學生問起德貞小學女校長為何那麼年輕做修女,她打趣答道「因為失戀囉」。黃霑大學畢業後當了兩年中學教師,教中文、英文和聖經科,其中一名學生是黃毓民。

隨梁日昭學音樂 電台戲院拓眼界

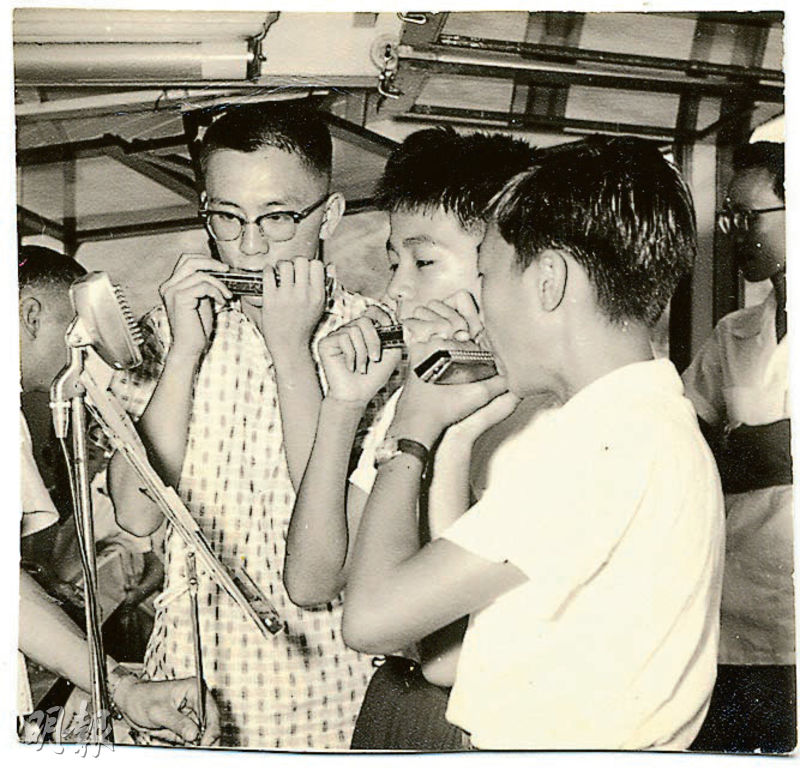

至於黃霑的音樂養分,很大程度來自口琴家梁日昭。吳俊雄說,當時有錢人才負擔得起學琴、學結他,但梁日昭改良口琴,使音樂教育普及化,貧困學生也能學音樂。黃霑不時走上梁日昭在青山道100號的住所(現為高樓層住宅),也是友聲口琴會會址,跟他學音樂。梁日昭無論古典音樂、山歌、民歌都有涉獵,吳俊雄形容他的音樂理念是「好聽的音樂都是好音樂」,這同時拓寬黃霑眼界。黃霑隨梁日昭四處玩音樂,做廣播播音、電影配樂,甚至到寶血醫院充當出殯樂師,於是黃父曾打給梁日昭痛罵一番,指摘他「教壞細路」。

1950年代的娛樂亦孕育黃霑。扭開收音機,聽到粵劇、國語歌、粗俗歌、西洋歌、古典音樂,甚至印度音樂,也有李我、方榮的「天空小說」廣播劇。距離黃霑故居近一點,有北河戲院,西片、國語片,各類電影應有盡有;遠一點有新舞台戲院(Apollo Theatre),現已改建成宇宙商場,但英文名仍保留Apollo一詞。馬師曾和紅線女在真善美劇團推動粵劇現代化,馬師曾改編意大利歌劇《蝴蝶夫人》成粵劇,紅線女便到日本學藝、借鑑能劇,劇目在新舞台戲院上演。黃霑成名後,紅線女仍是他的偶像,1991年甚至為她製作粵劇專輯《四大美人》。

那個年代的深水埗臥虎藏龍、文武雙全。武方面,大南街曾是武館聚集地,既有詠春葉問,又有蔡李佛拳館;文方面,新亞書院校舍曾設於深水埗桂林街,現留有新亞書院紀念花園。新亞書院辦過姊妹機構「孟氏圖書館」,黃霑讀中學時常到訪,吸收國學上的養分。

吳俊雄提到創作新亞校歌的音樂家黃友棣主張「大樂必易」,彷彿跟黃霑後來創作音樂的思路不謀而合。在《笑傲江湖》的電影主題曲,黃霑的創作不斷被導演徐克打回頭,認為不夠超脫,後來黃霑想到la so mi re do mi re do la so,就是耳熟能詳的「滄海一聲笑/滔滔兩岸潮」。

翻唱黃霑作 年輕音樂人薪火相傳

在最後一站,活現香港共同創辦人陳智遠邀請年輕音樂人翻唱黃霑歌曲。他回憶每次最後音樂環節,年輕歌手都會選擇不同歌曲,今次音樂人年齡跟黃霑差距更大。歌手徐嘉蔚生於2001年,結他手黃健朗生於1999年,黃霑過身時他們只得幾歲,兩人均表示一向有聽舊廣東歌,從音樂或影視作品認識流行文化黃金年代的傳奇人物,但黃健朗稱未必熟悉他們的生平背景,「香港文化在這個時代更加需要說回一些舊故事,否則有些事物真的會失傳、不認識」。

黃霑團一直不止吸引中年人,陳智遠憶述許多年輕人亦有參與,甚至首辦黃霑團的港大通識課程學生就是年輕人。黃霑團吸引不同年齡階層,惟陳智遠直言只能在「重要日子做」,因為吳俊雄是黃霑團最適合的導遊,需要遷就時間;另外最後環節的音樂表演成本較高,場地和表演者需一定支出。陳智遠認為黃霑故事跟現今仍然相關:「每個年代都面對一種時局變遷、時代困境,有大事件、災難,亦都有那個年代的民間生活,它在今日仍然相關。如何在時代自處?用自己的方法去創造,在時代吸收養分、精華,之後用自己的方法變成跟時代相關的創作,去引起共鳴,歷久常新。」