【明報專訊】最近我開始在紐約一個老人活動中心教織布,學員全部是退休的女性。十幾個人當中,不少有藝術背景,例如曾經是平面設計師、攝影師、陶藝師等,這班級是我教過最有創作熱情的一個。短短一個月,有些人就已經能織出設計得當的幾何圖形和翹着尾巴的貓咪了!

為提供靈感,我們最近組織學員到大都會藝術博物館,一起觀摩「古代和現代藝術中的抽象織物」展覽(Weaving Abstraction in Ancient and Modern Art)。展覽分為兩部分,包括南美安第斯地區的古代織物,以及深受其影響的20世紀織物藝術家作品。現場設計別具匠心,長條形展廳中,兩個時代各佔一半,兩頭有完全一樣的主入口,觀眾不管是從古代看到現代,還是從現代回到古代,邏輯上都能成立。

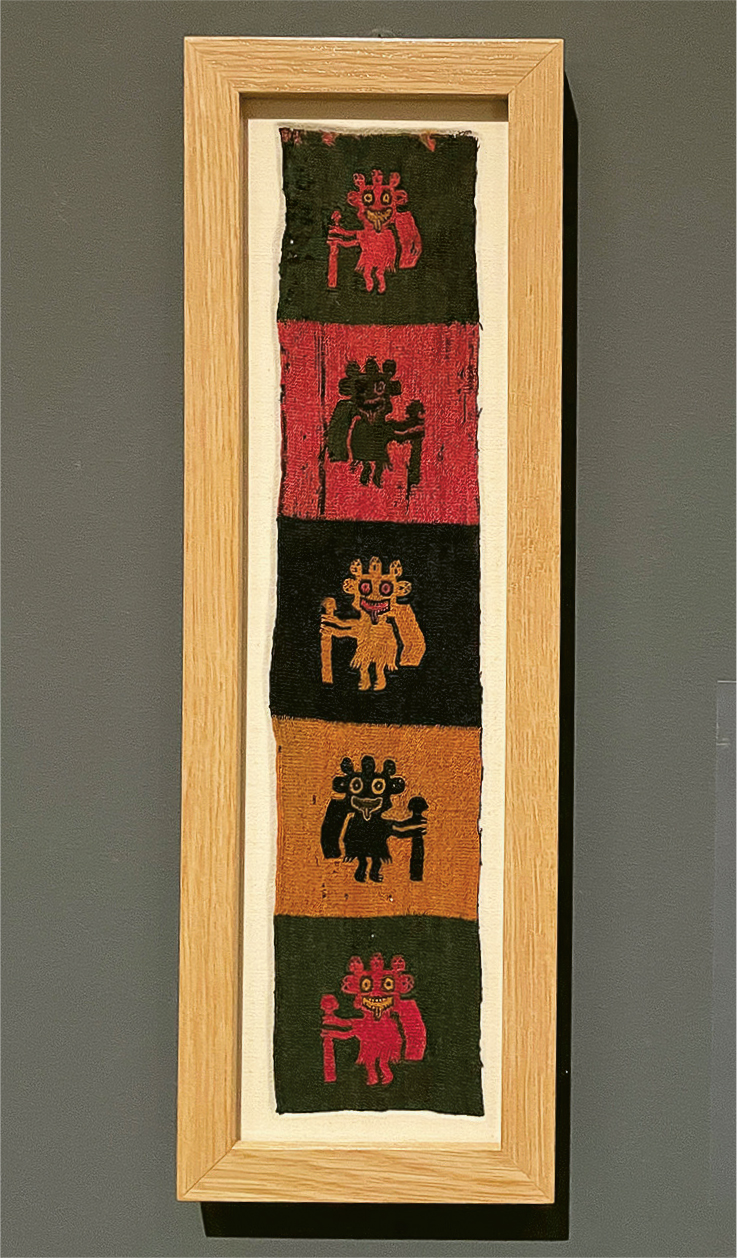

這是我第二次來看這個展覽,和這群初學織布的阿姨一起來看特別有趣,我們大概是展館裏最吵的一群人,一邊討論研究怎麼織出來的,一邊感歎作者們心思奇絕。安第斯部分包括印加帝國、瓦里帝國時期等,時間跨越公元前1000年到16世紀,地跨現今的哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、智利、阿根廷等國家,展品有長袍、掛氈、頭巾、刺繡小包等。

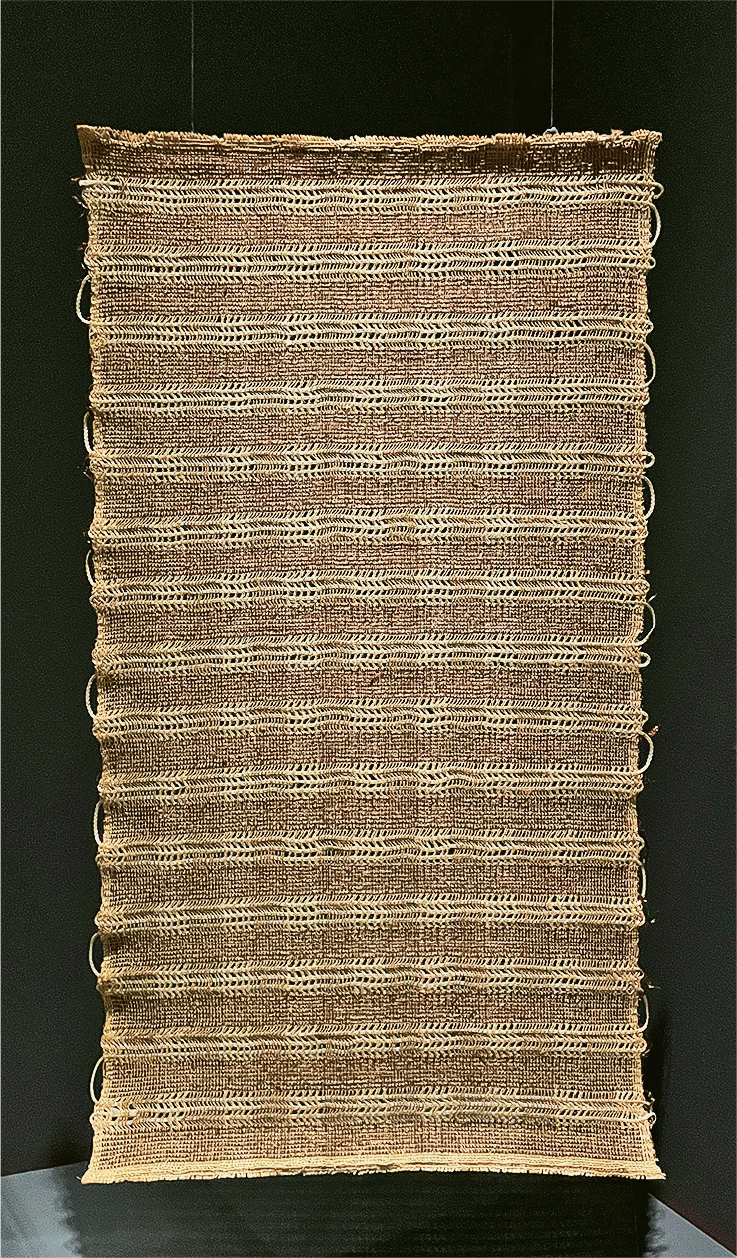

與之對照的現代部分,則是Anni Albers、Sheila Hicks、Lenore Tawney、Olga de Amaral這4個鼎鼎大名的纖維藝術家,包括掛氈、纖維雕塑、面料樣本等。她們的名字常在纖維藝術史上出現,而且都長壽,有時候我都忘記了Sheila Hicks和Olga de Amaral還在世。Lenore Tawney活了100歲,2007年去世。前3人都有在南美旅行和研究數年的經歷,直接跟當地人學習織布,獲得靈感。Olga de Amaral是哥倫比亞人,在美國學習面料設計,之後回到波哥大創立工作室,和本地手藝人合作,為設計師和建築師提供特殊織物。

她們都是在20世紀中葉出現、極具突破性的纖維藝術家,深深回望安第斯紡織傳統,加以現代化的改造。Anni Albers是當中最傳奇的一人。她是德國包豪斯紡織工作室的學生,德國納粹時期移民美國,在1949年成為第一個在紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦個人展覽的紡織品藝術家。她寫的On Weaving一書現在還是紡織藝術的「聖經」。

在她1994年過世之後,織物藝術經歷了繼1960年代後的第二次復興,她也逐漸獲得比在世時更多的關注。她確實是早於時代的。甚至在她生命中的最後20多年,她完全放棄了織物,稱這是「易腐爛的」媒介,轉向創作更加傳統的版畫,因為這是當時更容易獲得承認的藝術形式。如果她對紡織藝術有一些隱秘的憤懣,我也能夠理解。畢竟最開始她只是因為女性身分,被硬塞到包豪斯的紡織部門,而到美國之後很長一段時間裏,她的身分是著名抽象藝術家和教授Josef Albers背後默默無聞的妻子。(不過這些年他們的藝術地位有反轉的趨勢。)

但無論如何,Anni Albers開創了先河。近年,很多年輕畫家轉向用線和布,講述個人、家庭的歷史和故事。主流博物館舉辦的纖維藝術展覽也愈來愈多。在展廳,我們置身於安第斯古人和數百年後現代藝術家的作品當中,手握稍顯歪扭的初學作品,感受一種傳承正在發生。

作者簡介:織物藝術家,常駐紐約,個人網站:www.linqiqing.com