【明報專訊】Steiner&Co.工作室在干德道。找不到路,截的士,攝記後來才知道半山扶手電梯終點在附近。我坐寶珊道方向的專線小巴,那樣上山也是第一次。隱於黎民,英殖洋人聚居的西半山,具現了工作室主人石漢瑞(Henry Steiner)某種權力位置。如他90歲,居在這城63年,被譽為「香港平面設計之父」——之父之母是另一權力套語。作為子女的「香港」,究竟被孕育了什麼?M+展覽「石漢瑞:化圖為語」回顧這位父之角生平和200多件藏品,正好讓我們回頭看,上世紀60年代始的視覺語言如何有意無意揑成香港人的文化身分。

陳腔地說香港文化是「東西交匯」(East meets West),愈發有種煩悶感。文化研究論者如田邁修(Matthew Turner)一般界劃香港的本土意識萌於1960年代,其時,用「東西交匯」之類的空洞、方便說辭尚可理解,然而交來匯去60年,我們真無一己文化面貌?並非否認香港的混雜性。歷史而言,這城既為天朝邊陲地又為英國殖民地,加上轉口港貿易經濟,確長期扎根不中不英而開放全球的多樣狀態。這裏所問的,是更細化的詮釋:哦,東西交匯,咁即係乜呢?

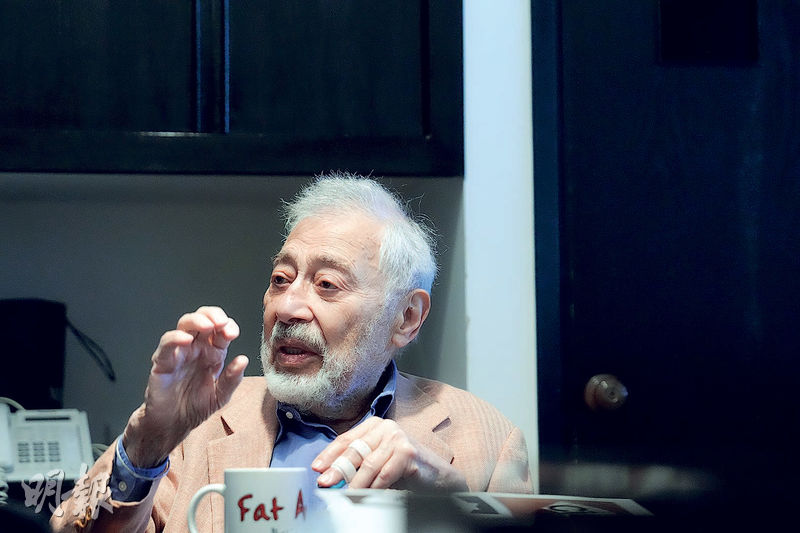

就像何慶基1997至1999年辦盧亭展覽三部曲,嘗試以半人半魚的大嶼山神話生成一套本地論述,回望1961年抵埗香港的石漢瑞,其圖語符號,頗精準捕捉當年流動、含糊、中空的文化輪廓,是從頭解讀「東西交匯」的索引。從頭說起。稀淡記憶甚或不曾經歷的一切,對想像的共同體或更重要。田邁修與何慶基等人策劃「香港六十年代──身份、文化認同與設計」展覽在1995年,便與展品時距足足30年。這讓我想起,年屆九十的石漢瑞,有時垂下頭喃喃像在對自己說話,有時笑得親切,困惑問我:「我有那樣寫過嗎?」那種忘記,某意義上將「石漢瑞」這符號還予公眾,釋淡了他以奧裔美籍洋人和耶魯大學藝術碩士精英之姿降落香港的話語優勢。

跨文化「表演」 帶明顯拼貼痕迹

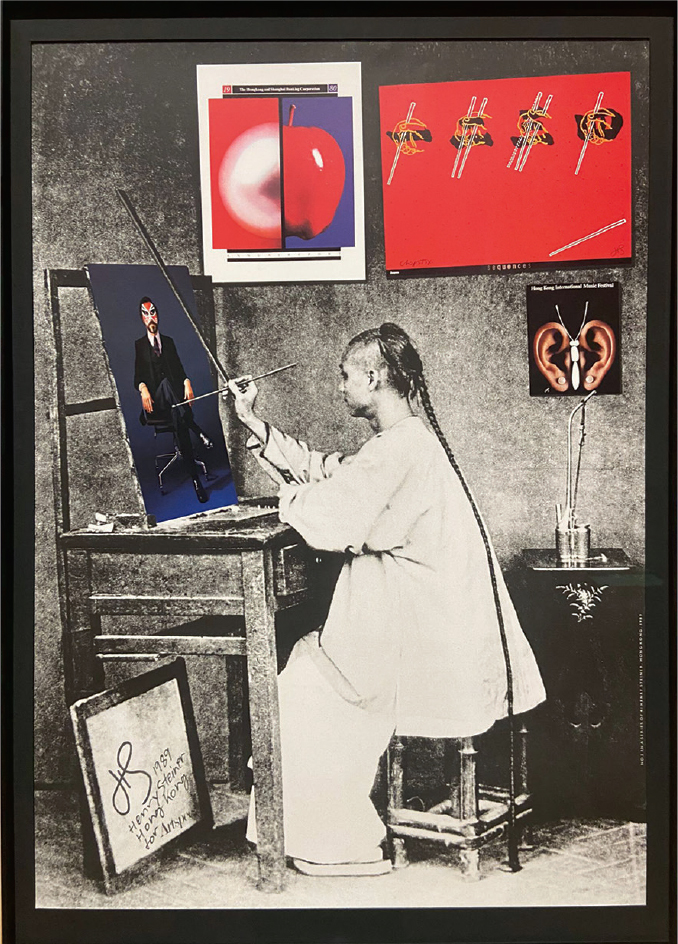

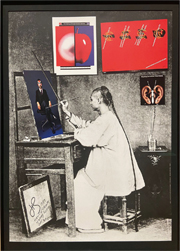

「石漢瑞」在當下應怎樣被述說?先想到「表演」這一詞。「設計?表演?當然相關。不是說要做作,但設計就是一種溝通」,石漢瑞說。他1995年出版Cross-Cultural Design: Communicating in the Global Marketplace,序裏,明確把跨文化設計師比為表演者(performer),指他們抵達異陌地後,必須像「變色龍」般保留核心主體,同時隨環境易換部分模貌;這表演性質,強烈映現於他反覆指涉「東方/亞洲/中國性」的粵劇臉譜,如同《藝術家肖像》(1989)內他著西裝卻掛一臉紅黑譜妝,時空錯置地變成清代油畫家關喬昌筆下的肖像畫,暗示了身分定義的曖昧(重敘歷史?傳統與現代?「現實身分」和「表演身分」被華人目光融為一體?)。身分作為表演,指認了「東西交匯」不是那麼實在的內容,而是游移的自主選擇。

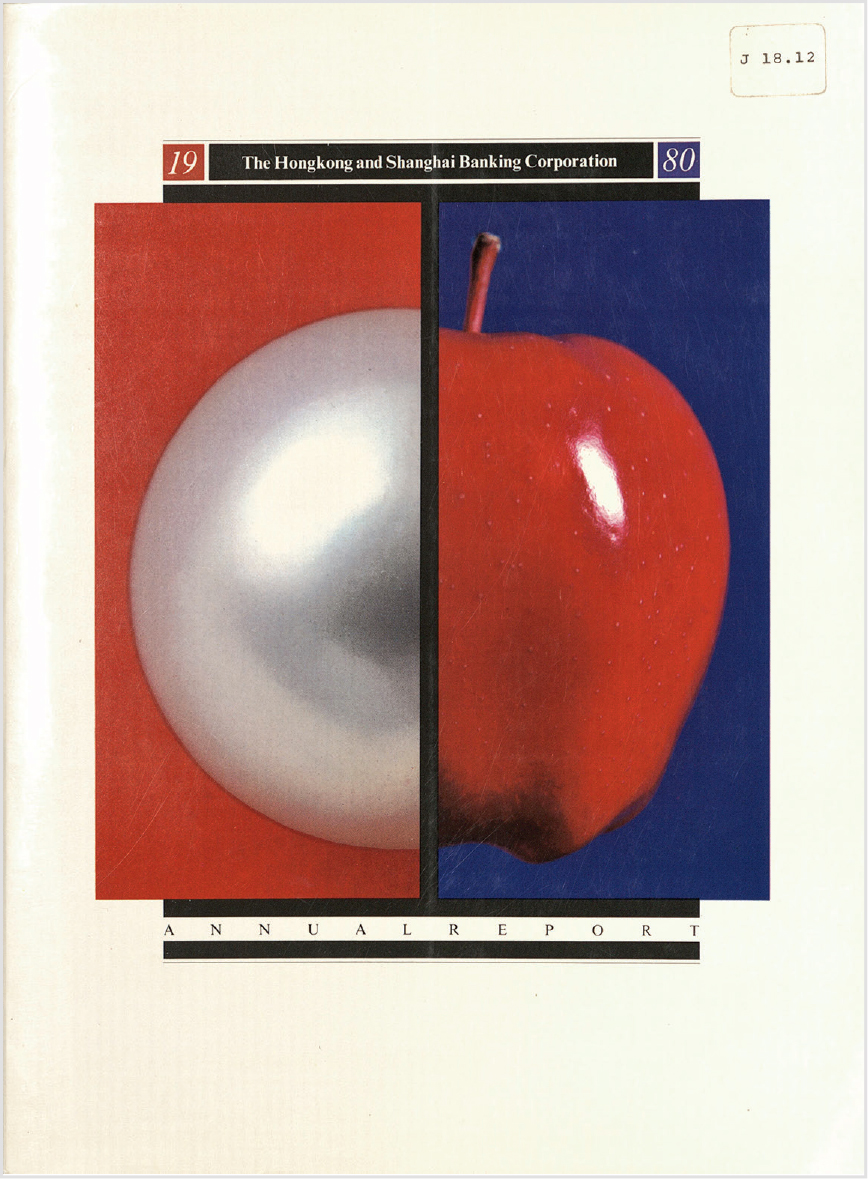

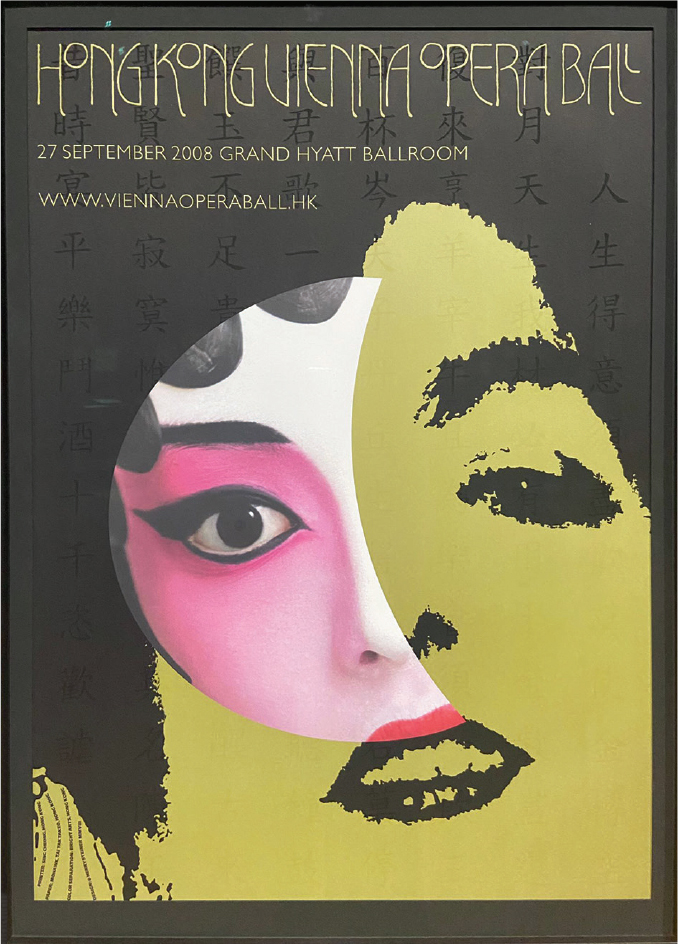

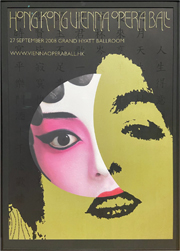

值得一提的是,這類表演往往帶明顯的拼貼痕迹。較不平衡的,譬如奧地利總商會「香港維也納國家歌劇院舞會」海報(2008),把一彎月亮狀的粵劇旦角妝貌綴在一整張西方女性臉上;較平衡的,比如香港上海匯豐銀行1980年年報(1981),半個蘋果半顆珍珠分別代表紐約和香港,有道黑線豎在中間。這種對照,固然是石漢瑞師從美國設計師蘭德(Paul Rand)的「對比」(contrast)方法,以及並置文化符碼的「分圖」(split imagery)技巧,但那和諧拼合而截然不同的弔詭,似乎再次正中香港「東西交匯」的本質。四不像,畸形,怪物——沒有什麼比1965年選定的市花洋紫荊更貼切,這花樹不能結出種子,只靠人工繁殖後代,石漢瑞用它取代香港舊紙幣的英國盾徽後,如此讚歎:「(洋紫荊)它是鮮豔的、不育的混種,香港的完美形容詞。」形容一個地方不育到底是什麼意思?

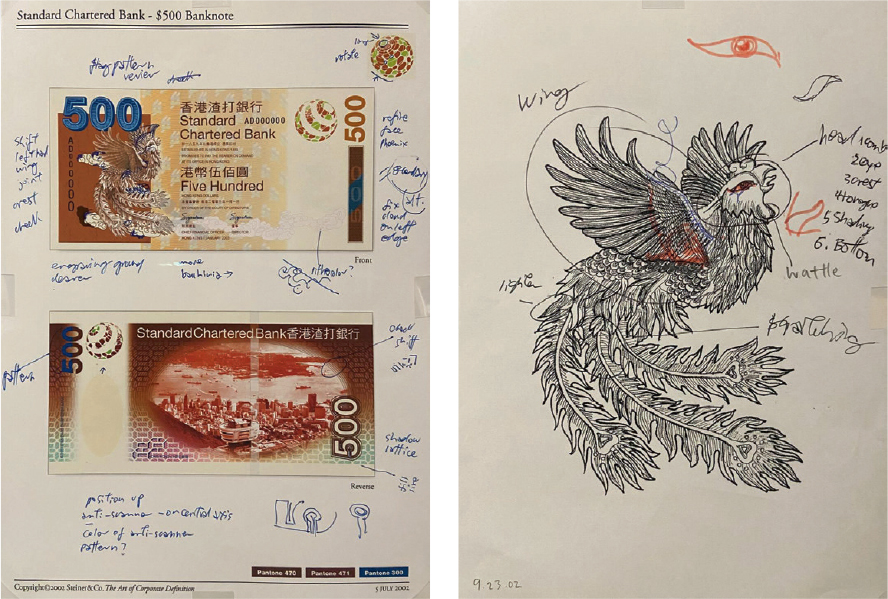

「不育」意象涉極複雜的社經因素。簡單來說,一方面,香港民眾因六七暴動而抗拒左派內地,無法靠攏中國身分;另一方面,香港工商業在七八十年代飛速發展,舶來品大量輸入,民眾遂把西方資本國家的生活方式嫁接為自身的現代身分,可此複製模式欠缺新意,成了「不育」的病灶(想想香港製造業最出名的膠花、假髮、蠟像……)石漢瑞用西方包浩斯主義暢銷香港的「東西交匯」形象,沒想過掙脫學者馬文彬(Ackbar Abbas)所指香港文化身分「不太在那裏(not-quite-there)」而又「比那裏多些(more-than-there)」的迷途困境,只是鬼黠地、準要地把其具象化。如他1975至2016年間為渣打銀行設計一系列香港紙鈔,風景畫在背面,正面搭配的象徵物竟是疑幻似真的瑞獸:魚、龜、獅、麒麟、鳳凰。「香港」身分雜亂到不得之了無法定位?乾脆用沒有過去與未來的超現實物種。

一甲子敘事策略 要沿用抑轉變?

「東西交匯」之所以淪為空洞洞濫調,某程度上源於擺盪不明的身分敘事。設計史學者Wendy Wong在An International Design Identity of Hong Kong: Colonization, Decolonization and Recolonization(2018)一文引沈旭暉說法指,九七回歸後香港政府陷入「打造國際營商都會」抑或「融入中國城市體系」的困局,就算其在2001年及2010年的BrandHK飛龍品牌工程提出「Asia's World City/亞洲國際都會」的新亞裔路線,皆無法與民間共鳴;就算政府成立香港設計中心,大力投資商業相關項目,其設計推廣活動都為乏力的「新瓶舊酒」——「香港1997年以前建立的國際設計身分正在消失,卻未清楚什麼會取代它」,文末的話。

「香港愈來愈保守,設計師和政府官員都不想做錯事」,石漢瑞妻子Margaret Au-Yeung在旁嘆說。石漢瑞點點頭,「在我看來,是因為太小心翼翼了,現在的政府官員被訓練成為執行者,而非決策者」。60年前,他把香港模糊的文化身分,扭塑成國際社會青睞的「東西交匯」,我們現在要思考,是否沿用其策略?還是撇開東方西方的虛泛大敘事,而填充真正在此地經年積累的本土之物?化圖為語。視覺即信息。說起BrandHK那條飛龍,Margaret Au-Yeung咯咯笑:「我要好的朋友提醒我,那是條『冇爪龍』啊。」

石漢瑞:化圖為語

日期:即日至2024年11月10日

地點:西九文化區M+博物館包陪麗、渡伸一郎展廳