【明報專訊】有關聾人青年生活的電影《看我今天怎麼說》於台灣金馬獎獲多項提名、《富都青年》中吳慷仁飾演的阿邦在獄中跟弟弟道別的4分鐘手語戲亦教人深刻,手語不僅是部分聾人群體的溝通工具,更承載着其文化身分。從影視回到現實,各地區的手語並不互通,而香港手語現况又是如何?

聾人都會打手語?

談到手語,很多人會直接將其與聾人或弱聽群體掛鈎,或認為他們全都會在日常生活中使用手語。但根據政府統計處2021年資料,在「認為自己一隻耳朵或雙耳,並在有需要時配戴助聽器的情況下,聽聲音長期有很大困難,或完全聽不到」的全新定義下,全港約有47,900名聽覺有困難人士,較往常減少近20多萬人,當中僅約6000人會在日常溝通中使用手語。

香港中文大學手語及聾人研究中心的聾人手語導師余安琳(Anita)指因應聽力差異,不少生於健聽家庭的聾人及弱聽人士未必會接觸手語,反而自幼就讀主流學校並以口語溝通;而以手語為母語的人多與她一樣來自聾人家庭。另一位聾人導師宋良昇(Ricky)就此亦表示,過往的刻板印象認為聾人學會口語才算「進步」,聾人學校也曾禁用手語,但近年來,愈來愈多弱聽人士接受用手語溝通,自己手語班上亦有弱聽學生。他強調,打手語並不等於不能閱讀或寫作,甚至比起口語或書面文字相對「平面」的敘述,手語更立體、具象,尤其是有關空間的表達。例如描述交通意外時,手語可直接呈現車輛撞擊、空間位置及傷者感受等細節,使人能更直觀地理解。

除了中文名與外文名,使用手語的社群亦以「手語名」稱呼彼此。Anita又指,雖然「手語名」能代表聾人文化,卻非聾人獨有,他們也會為平日來往的人根據個人特徵或行為「命名」,名字與自我形象扣連,容易記憶。同時也有些名字可能由年長聾人替其命名,未必有明確構成原因,但聾人導師皆指出難以將其直接轉譯為中文。對於聾人來說,比起以文字為溝通媒介,他們更習慣於以身體表述,除了「打手勢」外,面部表情、口形等非手勢特徵也是手語不可或缺的元素,令使用手語者能通過動作、表情更生動地表述情緒、演繹概念。

視覺化的語言

手語語言學研究者田逸飛教授(Philip Thierfelder)指,語言學上只要兩種語言使用者無法互相溝通,便可視為獨立語言。手語作為以視覺為主的語言,與較依賴聽覺的口語同樣是自然語言,有其內在的語法、詞彙,惟輸入與接收的方式不同。香港手語正是如此,其雖然與廣東話有密切的關連,如與口語或書面語皆以「主謂賓」結構為主,但仍存顯著差異。Anita提到,虛詞的學習尤為困難,因手語中並無虛詞。而因手語表述時會將意思與手勢、口形聯繫,近義詞如「太陽」與「陽光」等對聾童而言較難掌握;「爸爸」與「父親」等同義詞,聾童在默書、作文時也較難區分,需要老師用較多心力解釋,如先做出代表「爸爸」的手語,再作書面語「父親」的口形加以辨別等。

而田逸飛指出以手語為母語者雖然是中文的「第二語言學習者」(second language learner),但隨着學習積累,現存香港教育制度下的聾童高中時書寫、閱讀文字的能力已和健聽人相若。他補充,不少研究顯示健聽人在閱讀時會在腦內「朗讀文字」,而聾人則會「看見手語」,對文字的理解方式不同,因此初學階段時,聾童和健聽學生面對的是不同的挑戰——健聽學生因依賴字音記憶,會較常錯用「同音字」,聾童則更因以視覺特徵記字,易混淆不同部件。除此之外,手語與書面語語序不同,聾童初學文字時也可能出現詞序顛倒、句式單一的情况。不過,手語的三維特性不僅讓描述空間或動作更具效率,也讓以此為母語的人士在同一時間內接收更多視覺資訊、讀到更多字。

香港手語無統一標準

隨着社會發展,手語亦會不停演變出新詞彙來表達新的概念。查閱研究中心的「香港手語瀏覽器」資料庫,不難發現表達Payme、WhatsApp的手語,但資料庫內部分手語詞彙都有數種變體,又會否帶來溝通上的問題?Anita說對溝通影響不大,如「屯門」的不同打法儘管稍有差異,但其中的共通之處及對話的語境皆能幫助理解。而如港島線新地鐵站名、Payme等新詞雖開初會出現不同打法,但會隨着時間過去固定為數個常用詞彙或打法。

田教授指出,這種多樣性是語言自然發展的現象,不僅存於手語,差別在香港手語缺乏統一的標準化系統或制度支持。他舉例,美國雖無官方語言,但因電視、學校的教材多用英語,語言自然標準化;而美國手語因使用的教材及培育、考核譯者的渠道較統一,在全國範圍亦較少變體。相反,過去部分本地聾人學校曾禁止老師以手語與學生溝通或教學,導致手語僅在學生之間流通,乃至會流傳自創的手語。不同學校的手語系統彼此隔離,加劇了地域和個體差異。

雙語教學 助健聽學生理解知識

數年前,一名患抑鬱症的聾啞人士因有自殺念頭入院,出院後不足20小時跳樓身亡。診斷期間醫患以紙筆溝通,但患者家屬表示其只有聾校小學學歷,文字未必是最有效的溝通方式。而院方未聯絡與患者相熟、曾陪同其求醫的手語傳譯員協助溝通,僅在出院前一日安排醫管局外判的「香港翻譯通服務」。Anita指年長聾人較易遇到此種困難,且醫院治療過程較急又多用英文,更需要手語翻譯;而年輕一輩則因教制的改動較少遇到此問題,重病求醫時亦會找來相熟手語傳譯員陪同。但這是否反映出過往的教育制度存在不少問題?除了讓聾人「融入主流」而學習文字外,尚有什麼方法促進溝通?

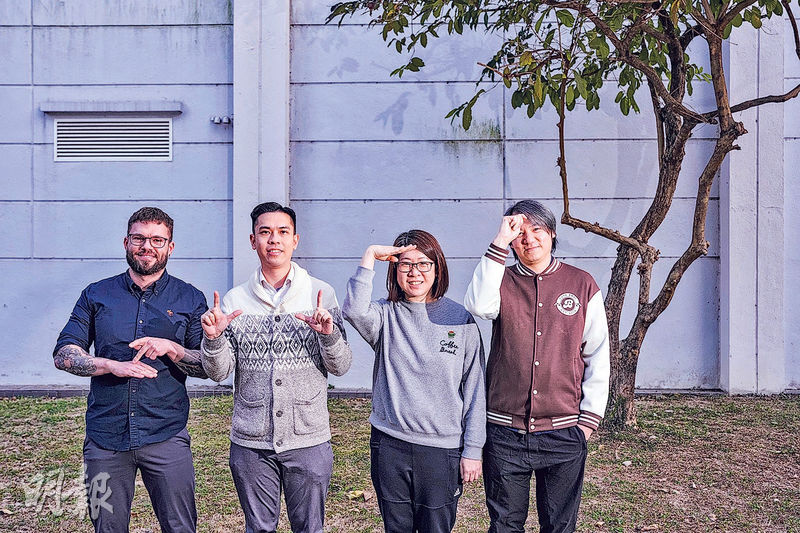

香港於2008年簽署《殘疾人權利公約》後,規定聾校不可禁止手語而單方面採取口語教學;中文大學手語及聾人研究中心則於2006年推行「手語雙語共融教育計劃」,將手語引入主流教室,同時以手語和口語授課,讓聾童用手語學習之餘,也讓健聽生學習手語。中心副研究員及本次訪問的手語傳譯員李然輝(Jafi)指出,計劃中的課堂主要採用坊間教科書,但與聾童進行增補教育時,則會使用與青田教育中心聯合出版的教材,配備與文字對應的手語影片,幫助學生學習。兩位聾人導師Anita和Ricky亦曾擔任計劃教師,Anita分享,「手語立體化的演繹在課堂上可幫助學生理解抽象概念,讓學生更直觀地掌握知識」。而在常識、歷史課中,更有健聽學生因為覺得書面敘述太平面,傾向看聾人老師用手語表達「打仗」、「佔領」的情景,乃至兵馬俑的形象等。

然而,計劃目前雖先後於數間學校實行,提供從學前到高等教育的「一條龍式」雙語教學,但大部分主流學校的教師仍並不具備手語能力。Ricky提到政府雖為進入主流學校的聾童提供「聽覺受損學生增強支援服務」(ESS) ,但每學期僅有8節35分鐘的課堂,成效有限。Anita表示觀課時發現內容多是讓學生根據詞性在桌上找字卡,雖然遊戲性強、適合能力較弱的學生,但對於文字能力不弱的高小聾童而言,服務或需大革新,或許培訓教師的手語能力才能提供更多支援。

Anita回憶自己主要透過書本接觸書面語,也會透過字幕,或以對白較多的漫畫書對應卡通學習文字。她曾問父母能否將句內字詞調轉,得知書面文字和手語的語序的不同再死記,隨後方慢慢理解兩者語法的差異。但進入社會後發現「健聽人寫作和我們不同」,偶爾混用英文拼音,之後才知道是以廣東話書寫。Ricky指雖然二人就讀聾校的年代不同,但老師主要還是以書面語溝通,如「唔鍾意你」會講成「不喜歡你」,自己則因成長於網絡年代,在以即時交通軟件與健聽人用溝通時學到較多廣東話。而以往聾校的教學進度會較主流學校慢,如小學三年級方開始學習英文,中二讀中一下學期教材等,亦會視乎學生水平再報考公開試,待千禧年才逐漸接近主流學校的編排;Ricky說自己就讀時所有學生都需報會考,而如今參與「手語雙語共融教育計劃」的學生亦必須報考DSE。

手語翻譯不足 科技難彌補

科技日新月異,即時字幕或被視為一種輔助聾人學習的方式,香港中文大學手語及聾人研究中心針對大學生的「即時字幕試驗計劃」成果亦不俗。但Anita指出自己在教育大學使用字幕學習時,曾因準確度不高造成混淆,難以吸收內容,如明知講師正在講「subject」,字幕卻錯譯為「濕地」。雖然小學四、五年級的聾童已有一定能力識別及更正字幕的錯誤,但機器翻譯存在缺陷,或不太適合輔助初小聾童學習。

Ricky亦指出,廣東話的辨識度相較英文、普通話低,長時間錯誤的字幕會降低學習意欲,產生反效果。Anita說,在自己的經驗中,最需要是手語翻譯——聾人讀書能力與健聽人無異,只是有時「好希望有傳譯員喺度」。曾有教授鼓勵她繼續進修,但因要求修讀時提供手語翻譯無果,只好放棄。

香港社會服務聯會的《香港手語翻譯員名單》顯示本地現有57名符合基本條件的手語翻譯員,對於官方定義下47,900名聽覺困難人士來說,顯然不足。Anita期望所有教導聾童的教師都能掌握手語,以便更好支援學生。Ricky亦表示,健聽父母往往不知道如何處理聾童的教育問題,希望醫護人員、心理輔導人員能更了解手語或雙語教育的資源,提供相關資訊給相關家庭。

重新注視當下,Ricky說,「如果認識新朋友也要面對面用通訊軟件、不斷寫寫寫,絕對是好奇怪的溝通。」比起退而求其次以文字搭建聾健互通的橋樑,踏前一步用身體、用表情傾傾偈,會否也是另一出路?