【明報專訊】網絡近日掀起「吉卜力之亂」,不少網民用ChatGPT-4o生成吉卜力風格的個人照,有連鎖海味舖以吉卜力風格廣告圖來宣傳燕窩,有人留言質疑其侵權、沒付版權費等。此事固然反映吉卜力工作室的動畫在全球影響力之大,然而吉卜力風格具體是什麼?「風格雷同」便構成侵犯版權嗎?政府擬修訂《版權條例》,完善對人工智能(AI)技術發展的保障,是次「吉卜力之亂」如何為修例帶來啟示?

版權法 「保護表達,不保護思想」

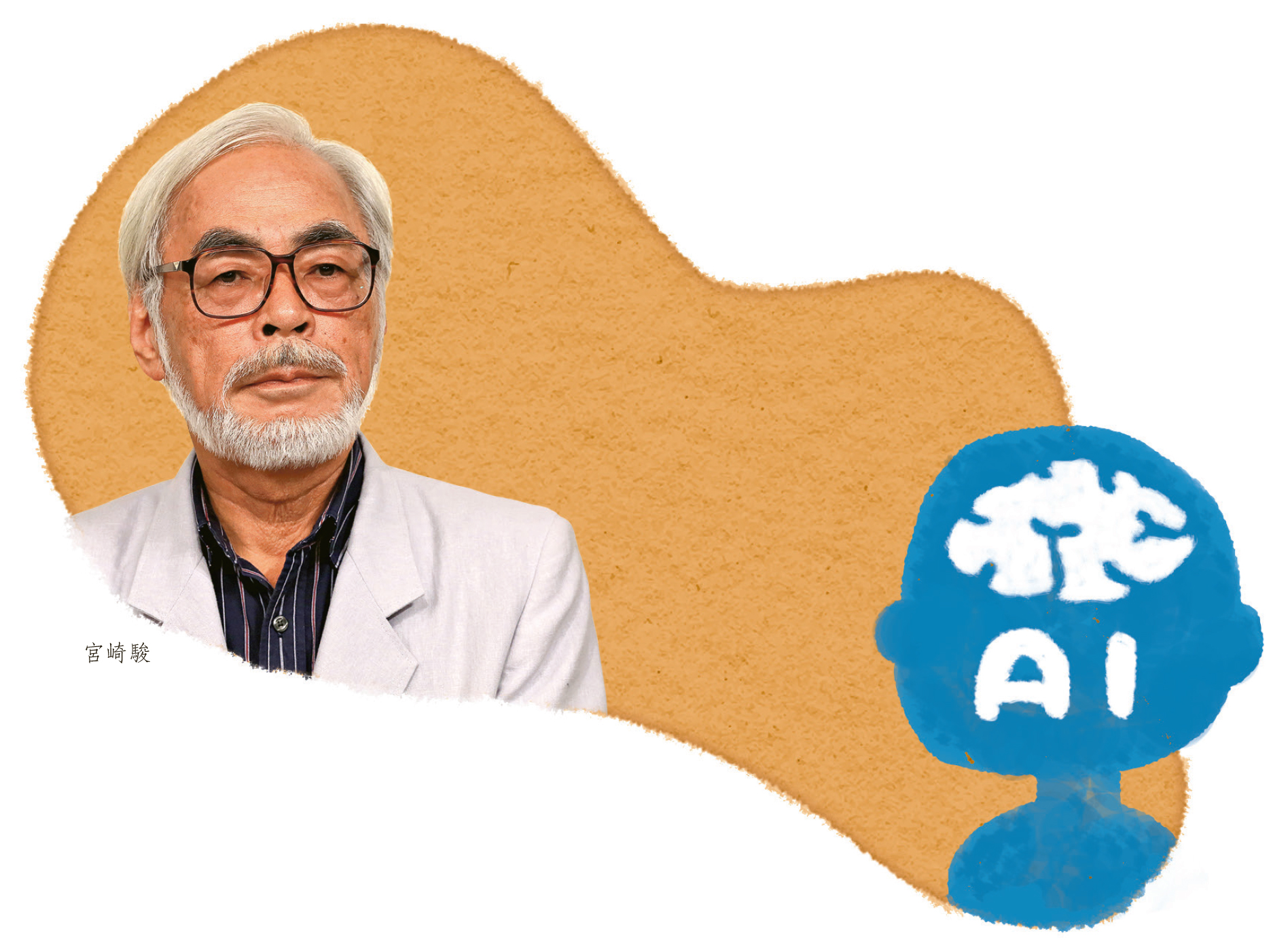

吉卜力工作室的動畫有飛機、槍械和火炮,其創作動畫《風起》有句對白:「飛機不是戰爭工具,不是商品,飛機是個美夢,設計師令它成形。」既訴說和平,亦反映科技的好壞視乎人類如何運用。吉卜力工作室創辦人宮崎駿曾於日本放送協會(NHK)的節目上明言AI生成動畫是「對生命的侮辱」。

日本鎮西學院大學教授、跨文化研究學會主席潘文慧認為宮崎駿的動畫重點在其故事內容,「他如何令大家有共鳴、感染到大家,我覺得這是最難(復刻)的一點」。在潘看來,宮崎駿創作的動畫內容將時事議題放到大銀幕上,讓觀眾反思,譬如她第一齣接觸宮崎駿的動畫長片《天空之城》,講述人類發展與大自然共存的關係——一座漂浮半空的城市被機械人守護,那些機械人會戰鬥、會照料植物,也會陪伴小動物,人類卻為了爭奪先進科技和財富而發動戰爭。

硬要分析的話,插畫師奈樂樂形容宮崎駿筆下的吉卜力風格是人物線條圓滑柔和,「好少起角」及背景細緻等,「我怎麼看吉卜力風格不重要,重要的是一般人怎麼看,他們覺得(AI生成圖)像(吉卜力風格)」。宮崎駿做動畫師逾一甲子,他沒刻意改變過畫風,大家看慣了自然能辨認其風格。

「版權法只保護表達(expression),不保護思想(idea),『風格』在著作權裏屬於『思想』」。香港中文大學法律學院教授李治安解釋,表達即完全複製黏貼內容,思想則是創作概念。以吉卜力風格生成圖為例,把真人畫成吉卜力風格的二次元人物,看起來像是宮崎駿畫的,人物卻不是他創作的,「這就是不一樣的表達,除非那生成作品也有龍貓,跟宮崎駿畫的一模一樣,便會有侵權風險」。奈樂樂說無論是AI生成,還是人手手繪,「照抄都會被罵」,但畫出「其他人沒見過的新東西」,便有創作成分。

受保護與否 看人為創意有多少

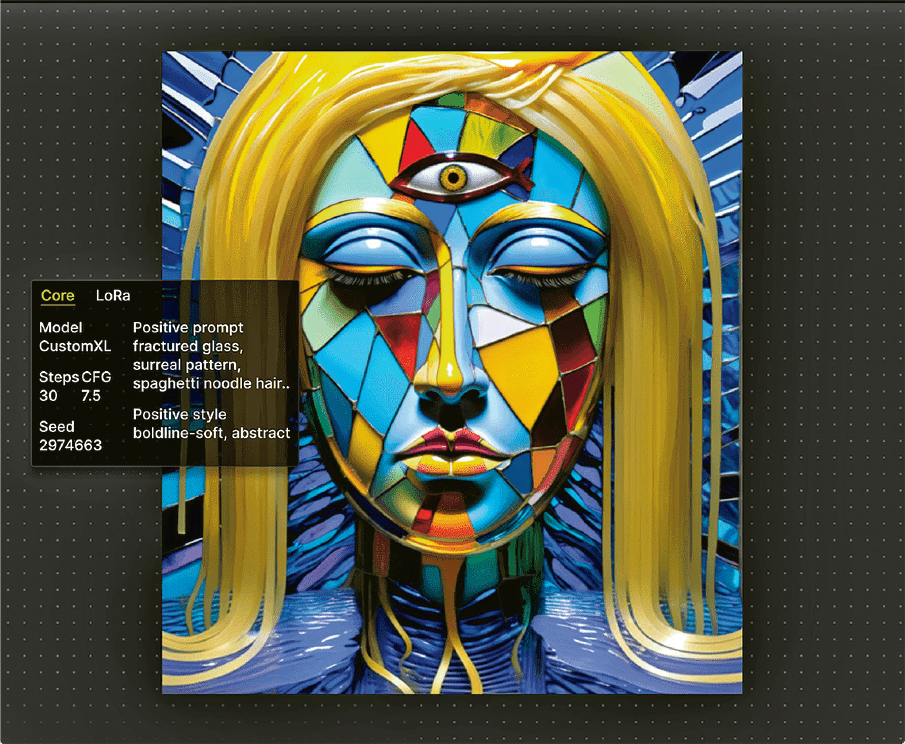

過去幾年,AI生成作品能否受版權保護是重要議題,各地例如台灣的著作權法有一條重要原則是「原創(originality)」,即作品要具一些人類創意成分,「兩三年前大家一致公認說AI做出來的沒有任何人類創意成分,所以不受保護」,試想像你輸入幾個指令,AI幫你生成出一幅畫,李治安說這動作是機械自動生產的過程。

然而前年北京互聯網法院在「春風送來了溫柔」AI生成圖片侵權案首次裁定AI生成圖具「人類智力的成果」及「獨創性」,可受中國著作權法保護,其中「獨創性」要求作者獨立完成作品並體現其個人表達。在此案中,法院認為AI生成圖的創作者雖未親手描繪具體線條、亦未百分百告知AI如何畫出該線條及色彩,但創作者透過提示詞(prompts)設計人物和畫面呈現,改變參數來設置畫面佈局構圖,體現其「選擇和安排」。再者,該圖創作者通過不斷增加提示詞和修改參數來調整修正AI生成圖片,法院認為這過程反映創作者的審美選擇和個性判斷。

比此案更早的2020年,深圳市南山區人民法院則首次裁定AI設計者擁有AI生成文章的著作權。原告人深圳市騰訊計算機系統有限公司也以類似上述理據勝訴,法院認為其開發軟件Dreamwriter的資料類型輸入和格式處理及文章框架範本的選擇等均由主創團隊選擇和安排。「他們的意思是AI生成內容,但範本(template)所有條件都是人類設計,人類只把AI當作一個工具」,李治安說AI涉及人類操作,純AI生成和純人類創作的邊界模糊,中國內地的判決使AI生成內容的版權問題更為複雜。

美國著作權局今年1月發布《著作權與人工智慧報告》第二部分,強調AI純自動生成的作品無法獲得著作權,除非人類作者對成果具有主導性創意貢獻。但當局其後在2月授予生成式AI平台「Invoke」的AI生成圖《一片美式芝士》著作權登記,關鍵在於平台透過影片記錄了創作者如何選擇和使用「Invoke」的功能,展示創作者將最初根據提示詞生成的作品經人類創意引導變成原創品,使其符合美國著作權局對著作權保護的審查標準。不過除了內地以外,李治安說目前國際司法管轄區還未出現直接認定AI生成圖可受版權保護的案例。

何謂「合理使用」?

現行香港《版權條例》列明,如文學、戲劇、音樂作品或藝術作品由電腦產生,「作出創作該作品所需的安排的人視為作者」,可享50年版權。香港商務及經濟發展局和知識產權署於2月簡介《版權條例》對AI發展所提供保障的公眾諮詢結果,有關部門認為目前沒有足夠理據就AI生成作品的版權保護提出任何實質立法建議,《版權條例》現時已具適用條文保護其版權,至於涉及該等作品的作者誰屬和相關作品有沒有原創性等,「應按個別個案的整體情况判斷」。

值得關注的是,目前ChatGPT免費用戶每天可生成3張圖片,若想無限制生成則須每月付20美元(約156港元)升級為訂閱版,「用AI生成圖片好像變成一盤生意」,潘文慧擔憂道,部分人或利用AI生成動畫,並在網上發布「作賺錢工具或博取讚好數量,以增加經濟效益,那對版權影響就特別大」。那麼ChatGPT使用人類作品訓練,而其使用涉收費,也會侵權?這便涉及「合理使用原則」的討論,在美國,版權內容用於新聞報道和教學及研究等用途會被視為合理使用行為,不屬侵權。

李治安舉例說Google自2004年與美國數間大學圖書館合作,將其館藏全文掃描,用於Google圖書的全文檢索,有作者控訴Google未經授權便掃描其著作內容,該案負責法官卻認為Google圖書只能預覽書籍部分內容,須付費才能閱讀全文,並不能取代原著,而其搜索功能是「轉化使用」,增加公眾對作品的認識,而非單純複製內容,符合公共利益,不構成侵權。最後Google與作者達成協議,將賣書和相關廣告部分收益歸於作者,亦讓作者選擇不提供書籍給Google 使用。

但關於ChatGPT這類生成式AI的「合理使用」,這要視乎它有否與受版權保護的作品直接競爭及是否屬轉化使用等,李治安說現時仍未有「確定的判決」。

港擬修例 容許「先斬後奏」訓練AI

剛才說的是AI生成內容的output問題,至於input,即使用人類作品訓練AI,李治安說日本對AI生成內容的規定最寬鬆,日本著作權法只要人類使用AI出於「非享受(non-enjoyment)」目的,沒經作者同意下也可用其作品來訓練,「所謂享受,就是人類透過閱讀、聆聽等感官享受,假如你只是訓練機器,沒有令人類享受的過程,(在日本)就沒有侵犯著作權」。海外司法管轄區如歐盟和新加坡為便利研究和創新,引入了文本及數據開採的特定版權豁免,歐盟訂定的豁免包括商業和非商業用途,但版權擁有人可「選擇退出」。

香港政府擬修訂《版權條例》,引入文本及數據開採豁免助AI模型訓練,並加入「選擇退出」選項,讓版權持有人有權不允許其作品用作訓練AI。此舉理論上意味AI可未經創作者同意,先用其作品訓練,創作者獲悉後才能表達「退出」。奈樂樂說如此先斬後奏,「觀感不太好」,他認為應先獲創作者許可使用,再給予創作者分成,類似香港作曲家及作詞家協會分派音樂版權費的做法。

歐盟倡議推行危機管理的「強制許可」( Compulsory licensing),在無法達成自願協議的情况下保障知識產權的擁有人,李治安以AI為例,「只要它有用受著作權保護的作品,就要付費」。

要鼓勵創新AI的發展,李治安說某程度上大家也不希望有太多法律介入,而且AI造成的問題難以單一法例管制,不過他認為歐盟的《人工智能法案》算是較易讓各界接受,例如要求AI生成的深偽內容必須標記為經人工創作或操縱,並公開其生成來源。

若香港仿效日本做法,引入文本及數據開採的版權豁免,李認為至少在版權擁有人「選擇退出」的方案上,讓創作者事先知情,並設立簡單明暸的機制,而不是「我不想被AI用(我的作品),我還要請律師,或者程序很複雜」。

【版權法篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 資料圖片、網上圖片、受訪者提供