【明報專訊】深圳,這座毗鄰香港的城市,因光速發展的經濟,常被以為是「文化沙漠」;今年適逢國畫大師徐悲鴻辭世70周年,卻選擇在深圳辦個展,出乎意料之餘也不禁讓人有種探索深圳隱藏文化景點的動力。記者專訪徐悲鴻兒子徐慶平,聽他細說今次展品的點點滴滴,發掘國畫大師貼地、幽默、細緻的一面。順道北上漫遊文化景點,來一場初秋輕旅行。

畫跑動的馬創先河

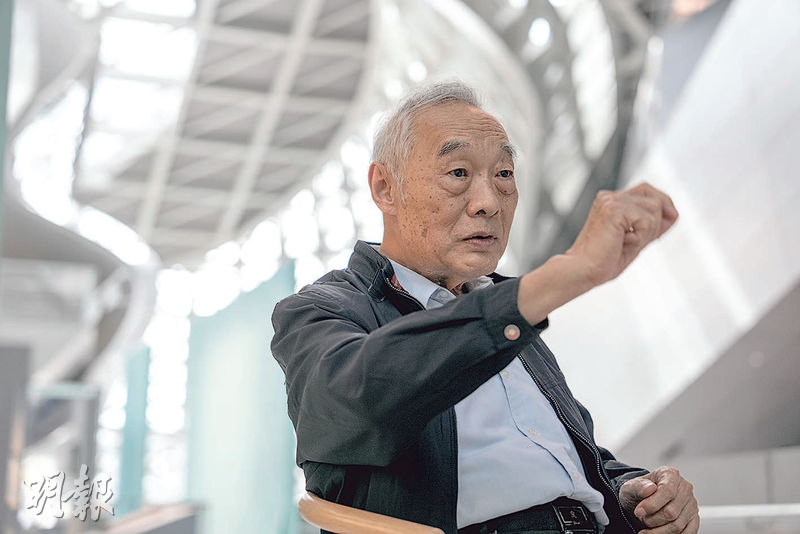

坐在徐悲鴻之子徐慶平面前,能看出逾70年歲月在他臉上走過的痕迹。我固然未曾見過徐悲鴻本人,但憑着對畫像和照片的記憶,感覺父子二人的眉眼十分相像。訪談過程中,徐悲鴻的名字近乎沒有出現過,全部以「父親」替代,我也得以跳脫出徐悲鴻宏偉的民族拯救者形象,從「兒子」的角度認識這位大師。

徐悲鴻以畫馬聞名,此次個展中描繪馬的作品佔絕大部分,其中《大樹雙馬》更是一幅創作於「香港山村道中」的畫作,而款識的最後一句——「靜文愛妻保存」,蘊藏着徐悲鴻和其第三任妻子、徐慶平母親廖靜文的辛酸往事。

在徐悲鴻去世前7年,他才與廖靜文正式結為夫妻。徐悲鴻晚期生活艱苦,中風後四處湊錢補齊了住院費,卻買不起兩人份的飯菜。「母親沒日沒夜地照顧他,睡在病房地板上,吃飯的時候也不告訴父親,默默地拿到走廊吃,因為她吃的都是父親剩下的殘渣。」徐慶平頓了頓,繼續說:「也許父親是知道的,他也知道大期將至,所以才會在最鍾愛的作品補上那6個字。」

在這次展覽中,徐悲鴻的馬無疑是重中之重,在徐慶平看來,「在照相機普及之前,很少有人畫跑動的馬,因為速度太快不易捕捉,父親算是創了先河」。在創作於1942年的《群奔》中,「雖是跑動狀態,但不失比例,沙草秋高萬馬嘶的感覺呼之欲出」,徐慶平講解道,「實際上馬的後腿比前腿長,把一種動物畫美需要大量時間去觀察」。而和古代畫馬名家相比,徐悲鴻筆下的馬不是養尊處優的肥馬,而是一群追求光明自由、任勞任怨的野馬。

然而徐悲鴻不止會畫馬,許多人評價他的畫作時總喜歡談到民族和國家,當然無可厚非,因為他所經歷的時期橫跨中國動盪的近現代史。但拋開宏觀的精神層面,單從個人角度去認識徐悲鴻,會發現這位大師貼地、幽默、細緻。

「父親很愛動物,畫馬是因為他覺得這是最英俊的動物,但是他也特別喜歡貓。」徐慶平回憶,小時候家裏最多養8隻貓,父親下班回家的消遣就是躺椅子上和貓玩,「那時院子裏有個躺椅,父親就愛側躺着觀察那些貓,他還特喜歡拿乒乓球逗貓」。話剛說完,畫面就有了——大師逗貓方法和常人無異。創作於1943年的《懶貓》是今次展品之一,「小貓的腦袋和爪子面向觀眾,肆意地伸懶腰,畫家需要抓住小貓剎那間的神態和動感才能畫出來,極考驗功底」。

向張大千「告狀」

關於徐悲鴻愛貓,還有一段頗富童趣的故事。另一畫壇大師張大千在《金銀眼波斯貓》的款識中記載:「往在故都畜一金銀眼波斯玉貓,為悲鴻索去數月。悲鴻以書抵予曰:『此貓馴擾可喜,但不捕鼠,且與同器而食,為可怪耳,噫以之視,今又何怪耶?』」雖然徐悲鴻心裏喜歡這隻貓,表面上卻向牠主人張大千「告狀」,嫌棄牠不會抓老鼠。

「父親的很多書信結尾都有一個晦澀的符號,那其實是頓首的意思,看上去就像一個在磕頭的人。」在此次展覽中,亦展出徐悲鴻與書法家白蕉的4封通信,儘管他比白蕉年長12歲,但信中用詞及格式將待人之道體現得極為貼切,「開頭先稱『白蕉先生』,而那時白蕉難以找到工作,父親找其他朋友一起幫忙。後來得知白蕉參與籌備上海中國畫院,父親非常開心,心裏這塊大石才算放下」。

徐悲鴻和白蕉的鴻雁往來頻繁為人熟知,其他展品上作為落款的一顆顆方印也不可小覷,其中3塊出自藝術大師齊白石的方印尤受徐悲鴻喜愛。「吞吐大荒」形容藝術的氣魄可以包容一切,這類方印常在以鷹為題材的畫作中見到,包括《鷹擊長空》,以及此次展出的《鷹揚》;「江南布衣」是說徐悲鴻「很以出身布衣為榮」,自幼無接受過任何正統教育,但非官宦家庭出身令他知民間疾苦;「真宰上訴」出自杜甫的「元氣淋漓障猶濕,真宰上訴天應泣」,《負傷之獅》用的便是這塊方印,「(畫作)所蘊含的真情實感若被上帝知道都會掉淚,這也是父親的藝術標準」。

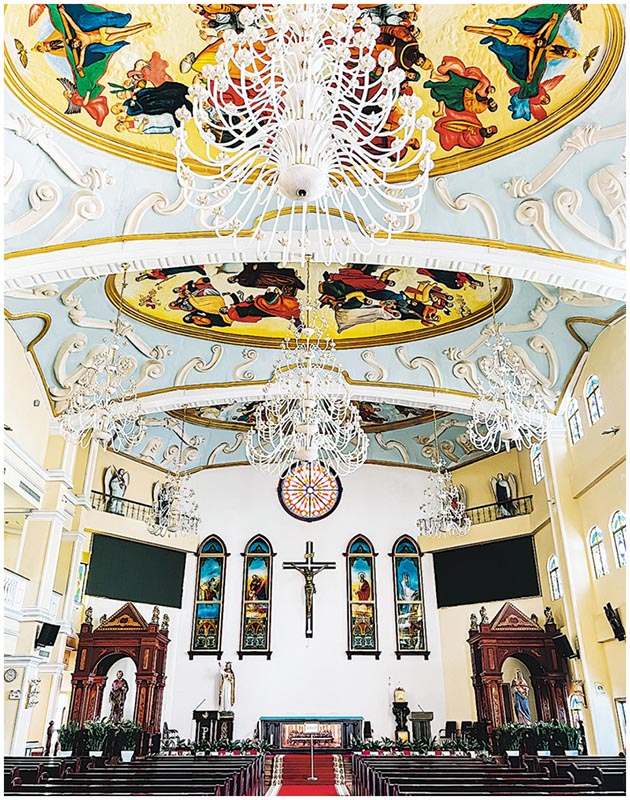

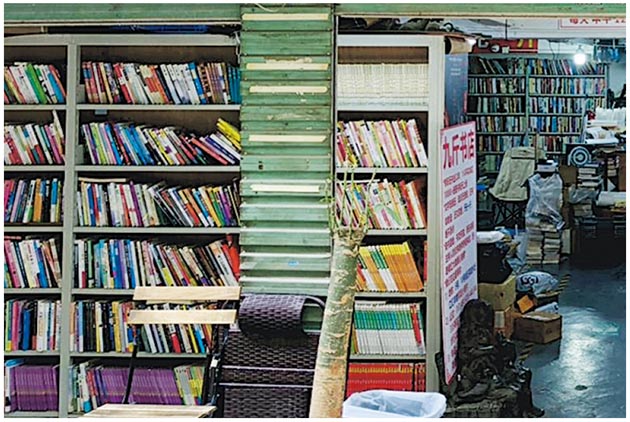

.深圳旅行目的地(圖)

文:張雪桐

■INFO

徐悲鴻(1895至1953年),出身江蘇宜興貧苦私塾家庭,早年留學法國,為中國公派留學美術第一人,歸國後長期從事美術教育工作,對中國現代美術的發展有着極為深遠的影響。