【明報專訊】油尖旺五光十色的霓虹燈下,有不少不被社會看見的人。

拐進佐敦某公園旁的小巷。七十歲的劉婆婆在精心佈置的「家」跟義工有說有笑。我指着醫生義工拉着的「百寶箱」:「有沒有光顧做身體檢查?」她笑說:「無病無痛,不用!」鄰居周先生在旁整理拾來賣錢的銅線,說:「血壓我也不量,愈量愈驚,都不知道有什麼事。」他今年六十八歲,十八歲時「貪過癮」染上毒癮,自此離不開美沙酮:「我好少病的,我本身啲菌仲犀利!」

街友的「病識感」低,生病了未必知道嚴重性,或不願求診,不論是身體的病,還是心的病。社工蕭卓然說,就算街友不願檢查,但有人定期探望,有需要都可即時知道——這亦是這隊全港首隊「醫社合作」民間精神科外展隊的初衷。

檔案 12

人物:救世軍無「窮」健康列車

挑戰目標:為露宿者提供流動精神、身體健康檢查及輔導

醫療體制 看不見這班街友

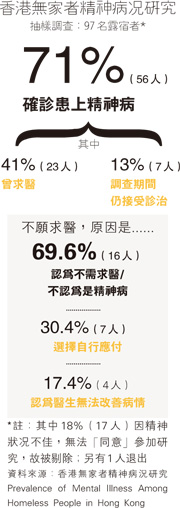

骨幹成員嚴始立是精神科醫生,在公立醫院任職,曾接收患精神病的露宿者,驚訝於香港對露宿者的精神健康關注缺乏,於是二○一一年花八個月調查全港露宿者的精神健康狀况,發現七成街友都有程度不同的精神病,實際情况可能更差,因不少人病况嚴重,未能取得其同意做評估。(見表一)

這班最需要幫助的病人,卻脫離了公營醫療網,彷彿不存在於社會,獨自在街頭掙扎。「在香港看醫生不用錢,但有一班人,不懂求助,也不會看醫生,現有的體制及資源下,不會被人發現。」

「要治療精神病,不止靠藥物,更是靠改變生活。因為他們是一個人,不是一個病。」因此,嚴醫生參考外國民間精神科「醫社合作」外展的模式,與救世軍社工蕭卓然兩年多前開始外展隊,現有約二十名活躍義工,包括她及梁志明兩名精神科醫生,亦有內外全科醫生潘仕弘、護士余錦榮。

他們逢周一、四出動,像職業特工隊,各有專長:醫生、護士為街友檢查身體、洗傷口;社工打開話匣子、建立信任;嚴醫生則負責初步精神評估。分工合作,因為他們要醫治的,是人,不是病。

改善健康 生活也會好起來

「他們是一個人,不是一個病。」現行法例,若有人危害自己或他人安全、嚴重疏忽照顧自己,可由家人等申請強制入院(見小資料),但「嚴重疏忽照顧自己」的界線模糊,社工亦無專業知識診斷,因此精神科醫生的協助十分重要。但她強調要尊重街友的意願,除非嚴重至危害自己或他人,才會將之送院,否則先由身體護理入手,以身體病情為由,勸他們入院治理。送院時,嚴醫生會附上精神評估報告,確保街友入院後獲跟進。社工就嘗試像偵探般尋找其家人、朋友幫忙,「試過有街坊不願入院,其他街坊都來勸他,有街坊更出動粗口,情真意切,最後說服他入院治理。」潘仕弘醫生笑說。

嚴醫生說,現有文獻並無確定露宿與精神病的關係,「不知道他們是患病了才露宿,還是因露宿而患病,但在街頭生活要面對好多問題,肯定是惡性循環」。蕭卓然說:「好多時候,是入院治療後健康改善了,開始有信心為將來打算,生活慢慢好起來。」

Discharge to the street 然後呢?

醫院是連結醫療網的入口。「我們做的,是搭回橋樑,讓街坊重新連接回公營醫療網。」潘醫生說,曾見過有街友在醫院治理身體疾病後,被救護車送回街上,「出院紙上寫着discharge to the street。若由我們送院,社工會交上卡片,入院後有醫務社工跟進,出院後我們也可繼續照顧」。

據調查,近七成患精神病街友都認為不需求醫,不論是身體或精神疾病,街友通常「病識感」都較低,雙腿潰瘍有傷口,只拿水喉冲一冲了事。「我們會讓他們知道病情的嚴重性,例如會發燒,有需要會勸他們求診。」曾有老伯以垃圾袋包住自己,揭開衣袖為他量血壓,卻發現有碎裂的紙巾,不知道放了多久,衣領上有小黑點移動,「原來是曱甴。」

除了病識感低,也是對整個醫療體制不信任。曾有患末期肝癌的街友,肚痛得只能躺着,傷口已流膿,卻堅持不送院。蕭卓然說,不少街友因糖尿病雙腿潰瘍,有街友認為若入院必然會被切去兩腳,「事實是,要切除下肢,是因糖尿病已惡化至嚴重程度。」不過,亦有少數街友堅持不求醫,是出於「不能說的秘密」,例如要定期服食毒品。

其實,四成患精神病的街友曾求醫,但只得一成在調查期間仍接受診治。街友跌出了公營醫療網,原因之一是沒有家人作為社會連繫,沒有人督促他們服藥、覆診、安排生活。曾有住在旺角中心附近的中年男街友,「隔着兩條燈柱已嗅到他身上的味道」。蕭卓然四出打聽,才知道他十多歲已離家,家人會定時送來食物及生活費,但無法勸他回家,「後來我們探了他好多次,成功帶他來洗澡,並與家人商量,將他送到院舍照顧,現在看他的近照,肥肥白白。」蕭笑說。

精神科資源不足 五分鐘睇症只夠派藥

另一個原因,是醫療體制資源不足,無法在出院後跟進。現時精神病人的社區照顧並不理想,嚴醫生在公立醫院工作,「好多街坊來看過診,出院後沒有地址,就撈不回來,連現有的病人都做不完,何來額外資源四處找街坊回來覆診?」現時全港有二十多萬正接受精神科治療的市民,「見每個病人只有五分鐘,剛好夠派藥,但精神困擾不能單靠藥物治療,沒有健康的生活,如何改變?要有社工、心理學家配合,但現在臨牀心理學家只有約一百六十個。」

政府於全港設二十四間精神健康綜合社區中心,由精神科護士、職業治療師及註冊社工等「個案經理」跟進精神病患者。嚴醫生說,外國的個案經理比例可達一對十至二十名病人,「若有需要,一個病人每天可見兩至三次。但在精神健康綜合社區中心,社工對患者的比例可以去到八十。」

護士余錦榮說:「我們最多只有這個行李箱,放些精神評估的表格、量血壓、洗傷口的工具,醫院相對有資源。」因此,他們只負責搭橋鋪路,幫有需要的街友回到醫療、社福網絡,由身體、精神健康入手,重新融入社會:「醫好了身體,覺得自己都唔係咁差,有信心安排下生活。」

強制治療 令病人更抗拒

最近港鐵縱火案,因自焚者有精神病紀錄,引起公眾討論強制患者治療的「社區治療令」(見小資料),嚴醫生認為,以現時的資源,「社區治療令」難以完善實行,反而只是「錯誤安全感」,變相令當局有理由抽走更多資源。「我們有沒有足夠的社區護士、心理學家?病人看了門診,不吃藥怎麼辦?」她亦擔心會令病人更抗拒求助,「社區治療令只會令他們更怕去求診,擔心會否逼我入院和吃藥?」

儘管沒有研究證實精神病與暴力的關係,有區議員建議隔離照顧精神病人。社工蕭卓然說:「我到現在接觸過這麼多露宿者都沒有出過事,偶爾遇到有些較激烈的反應,像大聲說話、講粗口、舞動手腳,都是出於想保護自己,特別是在(精神)病的狀况下,他們不清楚我們的目的。我由二○○二年開始做到今天,都沒有被襲擊過。」他們正與聖雅各福群會商討,籌辦註冊流動診所,並整理電子病歷資料庫,方便跟進街友的病情。

由立法會議員說「精神病醫生聽得多精神病人講嘢,自己都黐線埋」,到堪輿學家雞年運程書說「易有精神病患者做出異常行為,傷人無數」,假定精神病患者必然會做出傷人行為,也許我們都忘了,每個人都會病。

《衞報》曾採訪過一名露宿者,本來於頂尖學府以出眾成績畢業,因太太去世而抑鬱,開始吸毒,最後流落街頭。我們誰也不知道,自己會否有一天承受不住生命的重擊,跌倒了,爬不起來?

嚴醫生說:「他們是一個人,不是一個病。」

小資料﹕

什麼情况下可強制送院?

據精神健康(修訂)條例,若患者有暴力或自殺傾向,或嚴重自我疏忽照顧,法庭可簽發命令,將病人強制遣送入院觀察及治療,但必須有醫生書面評估,而且只有病人親屬、醫生或社會福利署才可申請,並須在十四日內見過病人。

什麼是社區治療令?

數年前立法會曾討論「社區治療令」(Community Treatment Order)立法,強制住在社區中的精神病患者接受藥物、治療、輔導等,若病人不遵從某些治療指令,醫生及相關公務人員有權將病人強制帶回醫院。加拿大、英國、澳洲等地有立法,但各有不同,如加拿大須經病人本人同意才可實施治療令;有些地方則僅憑醫生診斷、法庭判令執行。